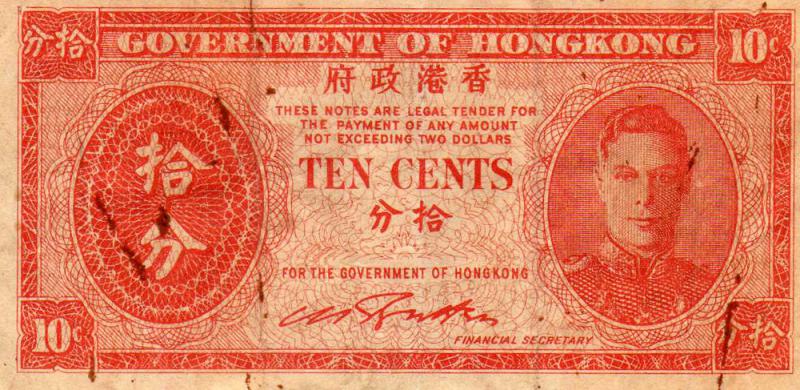

圖:五十年代由港英政府發行的十仙(一毫)紙幣\作者供圖

二十世紀初,基於市面上流通的硬幣實在太多,因此港英政府嘗試逐步收窄日常流通的硬幣種類,政府主要在一九一二至一九一三年間推出的連串措施,禁止外國硬幣在香港流通。然而,直到一九三七年八月一日政府宣布英國貿易銀元不再是法定貨幣後,在香港流通的硬幣才變為僅限於在英國鑄造的香港硬幣。一九七五年港府再次就鑄幣進行重大改革,推出全新設計的硬幣,當中包括首次推出的二元和五元硬幣。

百多年來,港英政府大部分硬幣的基本設計沒有多大的變化,都是一面有英國君主頭像,另一面則為面額。此外,港府還會不時為慶祝特別盛事發行紀念錢幣。在二十世紀九十年代間,中國恢復對香港行使主權前,英女王頭像設計硬幣逐步被新的洋紫荊設計硬幣取代。

香港的現代銀行史始於一八四五年,當時一家總部設於印度的銀行來港開設分行,成立東藩匯理銀行,該行更成為香港首家發鈔銀行。其他銀行也相繼到來設立分行,而且大部分均發行鈔票。首家以香港為基地的銀行,是於一八六五年成立的香港上海滙豐銀行。

紙幣其實起源於中國,早在宋朝已有紙幣流通。後來由於發行過量和通貨膨脹,令紙幣大幅貶值,所以到了明朝流通量逐步減少。十七、十八世紀期間,紙幣在歐洲再次出現,用於商業和金融交易。

與世界很多地方不同,香港的紙幣主要由商業銀行而不是由中央銀行發行。十九世紀期間,香港對發鈔監管相當寬鬆,儘管當時政府在收取稅款和其他費用時,只接受以《英皇制誥》或根據《殖民地條例》註冊成立銀行發行的紙幣,但仍未能阻止其他銀行發鈔。此外,面額低於五元的紙幣須經政府特別批准才可發行,這項規定的目的是要避免紙幣流入窮人之手,原因是恐怕一旦有發鈔銀行倒閉,會對窮人造成重大打擊。