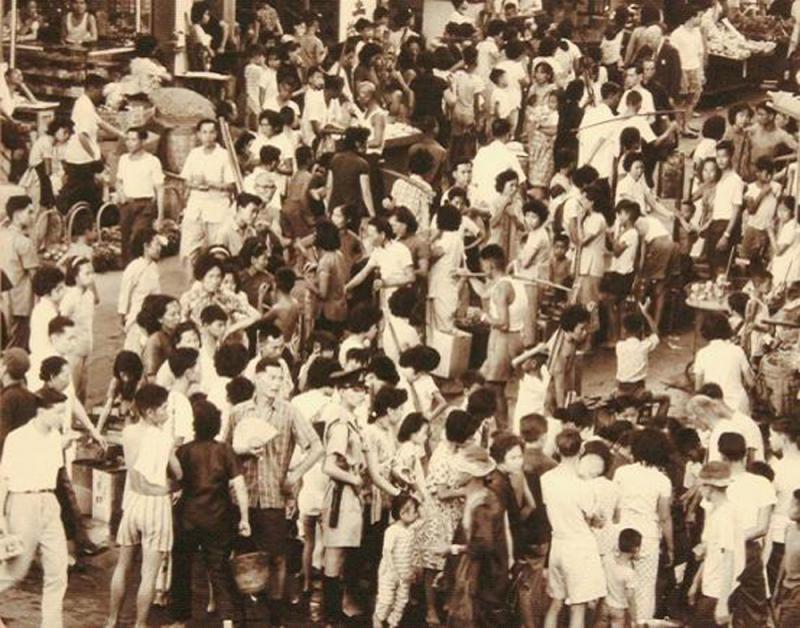

圖:當年香港市民「打蛇餅」排隊輪水情景/作者供圖

預期於今年底開幕的香港新聞博覽館,現時正密鑼緊鼓地進行後期籌備工作,多方搜集過去百多年來香港發生的重要新聞史料,籌備委員挑選了十件香港歷史大事,其中一件是上世紀六十年代發生的空前嚴重水荒,需找曾經採訪過的前線「老記」作「口述歷史」式的訪問。一位籌委朋友知道在下曾採訪過這件當年令全港市民飽受痛苦折磨的大新聞,邀請我作個「新聞說史人」,我覺得這是頗有意義的事,於是義不容辭地答應了。

日前應約到城市大學創新傳媒學院攝錄室進行攝錄,事前當然做了不少準備工夫,首先是認真回憶當年採訪這件延續近兩年的重大新聞的種種見聞,其次上網找尋當年水荒的資料,以與回憶脗合。筆者從事新聞工作幾十年,訪問過的各階層人物多到數不清,但如今反過來要在攝錄機前接受記者行家的訪問,在記憶中好像從來沒有過,所以未免感到有點不習慣,幸好整個訪攝過程還算順暢,當完成「任務」後,頓覺一身輕鬆。

年月相隔久遠,但往事並不如煙,腦際仍記得半個多世紀前的一九六二年底,香港出現了自一八八四年有氣象記錄以來最嚴重的乾旱,並一直持續到一九六三年。當時,長達九個月老天沒有下過雨,特大乾旱導致新界農田龜裂,山澗水斷流,水塘存水枯竭,許多人去沙田經過的石梨貝水塘乾至見底,全港水塘的存水量僅夠四十三天使用,水務局實施逐級制水,最嚴厲時每四天才供水一次,每次僅限四小時。當時全港三百五十萬市民不論營商的還是打工的,生活秩序全被打亂了,境況苦不堪言。

記得每當供水之日,全港各處特別是徙置區和木屋區的公眾街喉旁邊,到處都有長長的人龍和水桶陣,千家萬戶都為儲水和如何撙節用水而大傷腦筋,許多舊樓下層居民開了水龍頭,水壓減弱,上層便涓滴全無,。於是全港各處都聽到「樓下閂水喉」的呼喊聲,令人煩躁不安,許多人為了爭水而大打出手,流血事件糾紛無日無之,社會出現一片極不和諧景象。

當年在《新晚報》初出道當記者不久的我,每天採訪的新聞,幾乎都與水荒有關。一九六三年六月中,我與幾位記者同事在第二次隔四天供水一次的傍晚,分頭出動,在中環幾個地方的居民點,採訪他們如何應對缺水的困難情況。記得當時中環的蓮香茶樓、第一樓、山珍酒家等食肆,由於缺水,被迫停止晚市營業。而在民居中,許多在家舉炊煮飯的婦女都面臨「巧婦難為無水之炊」的困境。其中有「全港人口密度最高」之稱的鴨巴甸街光漢台情況最為惡劣,踏足這個貧民聚居的地帶時,在一片吵耳的「樓下閂水喉」的嘈雜聲中,我登上一棟舊樓的四樓,在那三幾百呎的狹窄空間裏,住了七伙人家,共四十多人,當每次供水時,他們即使喊破喉嚨,水管也沒有食水谷上來,於是他們只好走到地下駁喉至梯間,幾十個水桶就由地下排至四樓,四小時供水的結果,平均每人輪不到一桶四加侖的水。生活在這個燠熱難耐的「白鴿籠」裏,箇中苦況非身歷其境實難以想像。

第二天,我們的報刊出一大篇圖文並茂的集體採寫特稿,編輯主任嚴慶澍(即名作家「唐人」,名導演嚴浩的父親)用心擬了一行特大套紅標題:「全家冒火獨缺水」,十分醒目傳神。該文除受讀者讚賞外,連《新生晚報》的名作家「司明」(本名馮鳳三)也在其《小塊文章》專欄中盛讚我們的新聞採寫得好。這給我很大的鼓舞,至今未忘。

再說,就在香港市民遭遇缺水危機之際,祖國及時伸出援手,先是接受港府當局的請求,同意他們派船到珠江口免費取用淡水,以「遠水解近渴」之法緩解燃眉之急。

派船運水之舉,香港歷史上前所未有,所以香港市民都覺得這是「新鮮事」,作為新聞記者,我們對此當然更加關注,盡力採寫好這個新聞是應有之義。在我藏在書櫃裏超過半個世紀的一本已發黃的剪報簿,裏面有一篇配圖的頭條新聞,套紅大字標題「珠江水入街喉」,眉題是「今天開始可享用了」,是一九六七年六月二十七日上午登上第一艘派往珠江取水回港的「伊安德」號輪船採訪的內容,圖片是由我的同事「跡叔」(著名攝影家陳跡)拍攝的,圖中除了可見我這個「初出茅廬」的小子之外,還有《新晚報》的採訪主任岑碧泉以及《文匯報》記者梁敏儀,我們三人圍着外籍船長和大副詳細訪問他們整個取水的過程。他倆愉快地侃侃而談,對廣州有關部門及主管官員對他們的真誠協助表示滿意和感謝。據統計,從一九六三年六月到一九六四年三月間,香港派船往珠江運水的輪船共約一千一百艘次,為香港運送淡水三十多億加侖。

派船到內地取水供港,無疑在一定程度上可緩解香港缺水的困境,但未能從根本上解決問題,直至一九六五年,由總理周恩來拍板興建的全國最大的跨流域大型調水工程──東深供水工程建成,正式對香港供水,「東江之水越山來」,才一勞永逸地徹底解決了香港的缺水問題,並保障了香港的長期繁榮和全港市民安居樂業,可說功在千秋。