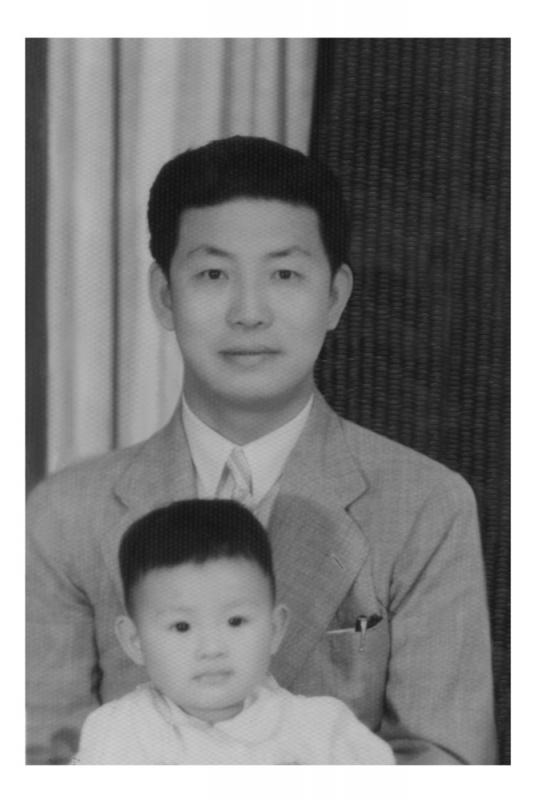

圖:杜重遠烈士和兒子杜任的合影,拍攝於一九四四年初 作者供圖

打開電視機,在熒屏上,第一次看到一個親子活動標題:《爸爸去哪兒了?》,我和妹妹先是忡怔,繼而心雨婆娑。這是我們姐、弟、妹三人從幼年到青年,而今「晚霞」之齡,常問媽媽和自己的一句話:「爸爸去哪兒了?」

記憶深處:抗戰勝利第二年,我三歲了,弟弟兩歲,妹妹尚在襁褓中,媽媽歷盡艱難,將三個失怙兒女病中從新疆護攜回到上海,住進了爸媽當年婚房,也是為愛國人士,地下黨聚點而購豪宅—位於霞飛路(現淮海中路)一幢地中海式寬大花園別墅。抗戰勝利前夕,新疆軍閥盛世才殘酷殺害了爸爸之後,又將我們染上不治之症(四十年代無藥可治的結核病),以達到他「斬草除根」的目的。我們住進了這座氣勢恢宏,果樹蓊鬱的花園洋樓,它依舊靜悄悄。因我們均整日發燒,咳嗽,倦卧中。

一個秋日黃昏,我熱度稍退,騎上小童車,溜出了黑色鍛花大鐵院門,在寬闊、寂寥的人行道上,追逐梧桐落葉。待我騎車繞回,看到一位行人伴一個小男孩,站在大鐵門外。他注視着我,又彎腰對小男孩說:「看見麼?騎童車的女娃娃,就是那位我常與你說起的抗戰愛國烈士杜重遠的女兒。」男孩好奇地朝我看。那位路人忽然招手要我到他身邊,我蹬車挨近他,他和藹對我說:「回去告訴你媽媽,我們都很懷念你的爸爸,向你爸爸致敬。」我聽不太懂「烈士」、「致敬」,但我聽懂了杜重遠是我很小時,在新疆常抱着我站在大院門口的爸爸。下雨天,他撐起傘對我說:「這把傘就像祖國,它能為你擋風遮雨,但你也要好好愛護它。」在新疆,媽媽為我們父女倆畫的蠟筆畫裏,爸爸總在我身邊。回到上海,回到「畫外」,我就再也沒有看到爸爸了。當晚,媽媽扶我上床睡覺時,我問媽媽:「爸爸去哪兒了?」媽媽沒有直接回答我,而是說:「寶寶睡吧,媽媽唱一首催眠曲,你就會知道了。」她拿起夏威夷結他,橫放在膝蓋上,開始彈奏。在那特別紓緩,悅耳的琴聲中,媽媽唱道:「寶寶要睡覺,眼睛小。眼睛小,要睡覺。媽媽坐在搖籃邊,把搖籃搖。抗戰勝利了,爸爸回來了。回來了,在夢中,爸爸誇我好寶寶。今夜睡得好,明朝起得早,花園裏去採個大葡萄……」

我不明白,爸爸回來了,為何媽媽唱哭了?我睡意矇矓,翻過身,睡去了。

我們因結核病的傳染性,一天小學、初高中也未能入讀。媽媽在我們病床旁提速授課。待我們健康通過,在親友們一片驚嘆聲中,我們三人都以高分考入了滬上三所大學名校。弟弟比我和妹妹都聰慧,他沒有問媽媽:「爸爸去哪兒了?」而是自己查閱,三十年代爸爸刊登在《生活周刊》、《新生周刊》等雜誌上,大量的宣傳抗日文章:「自述」─「老實話」─「戰區巡禮」等。弟弟閱讀的抗日「號角」雜誌,突然中斷。一九三三年《生活周刊》被查封,主編鄒韜奮流亡國外。爸爸不顧個人安危,以他實業家的身份,又辦起了《新生周刊》。弟弟看到震驚中外的「西安事變」和後來西安事變的「和平解決」,都有爸爸忙碌的身影。

他獲知爸爸苦難、奮鬥、悲壯的一生,也發奮圖強,懸樑刺股般學習。但他身體單薄,積勞成疾,於九十年代初他生日那天,心肌梗塞,猝死。恰值媽媽肺癌晚期,妹妹啼哭,拽住弟弟手臂不肯走出太平間,她說弟弟尚有體溫沒有死。而我關住淚閘,回家面告媽媽,弟弟經過搶救,轉危為安,正在靜養。然而,我們焦慮,噩耗難掩太久。回望媽媽幼年喪母,中年喪夫,晚年身患絕症,怎禁再遭喪子之痛。我們決定提前舉辦八十壽慶,讓媽媽擁有一個唯一的,也是最後一個快樂生日。中央統戰部領導,上海市委書記,海內外親友匯聚一堂,小樂隊奏起,眾人歡唱《祝你生日快樂》的歌聲中,弟弟靈柩悄然運往墓地。媽媽華服,靠坐首席座位,虛弱,蒼白,笑容燦爛。弟弟的墓誌文冉冉升展在眼前:「沒有花香,沒有樹高,我是一棵無人知道的小草……」每當我們懷念弟弟,總會想起這首他生前用口哨吹出的《小草》之歌。他出生在日寇侵華,祖國蒙難的年代,環境的摧殘,使他身陷痼疾,英年病逝。他自幼睿智超群,又有很強的報效社會的責任感和刻苦學習的良好習慣,本應成為「棟樑」,卻變成了「小草」。願這棵小草熱愛書籍、熱愛知識、不畏艱難、頑強學習的精神,留給莘莘學子心中一點綠意。

我和妹妹淚流心底,笑留雙頰,真正體驗,什麼是紅白喜事一起辦。

而妹妹更常問:「爸爸去哪兒了?」─她是遺腹女,沒有見到過爸爸。但八十年代末,她抱病編輯註釋了《杜重遠文集:還我河山》,因而她最知道爸爸的抗戰行蹤、心境和煎熬。她也知道了而今爸爸走出國門,在美國基辛格博士的書桌上。那兒有一本英國牛津大學中國研究中心主任、二戰歷史權威、著名漢學家Rana Mitter撰寫的暢銷書《中國,被遺忘的盟友》。Rana教授用去十年的時間,沿着爸爸《杜重遠文集》宣傳抗日的大江南北足跡採訪,了解中國抗戰十四年的史跡。他也在世界各國採訪了二戰歷史。此書為中國鳴不平。他十分了解我們爸爸的一生,在世界名校哈佛、牛津、劍橋及史丹福大學聯合為我們爸爸召開的國際研討會「杜重遠和他的世界」上,總結發言如下:

「杜重遠的一生,英年早逝,但他的愛國熱忱,和高超的能力,使他在政治、新聞、出版、外交、教育、文學、實業、金融、瓷業改良等眾多領域,取得了傑出貢獻。杜重遠猶如一條紅線,串起了國、共兩黨及民主派的許多最高層人士和活動。中外史學家一致認為:他是那個時代中國最徹底無私的愛國先烈的代表人物。他的英名和事跡,將永遠不會被歷史湮滅。」

一九九九年春,爸媽墓雕落成於宋慶齡陵園「名人墓地」,墓雕有兩米多高,西班牙紅大理石,頂端刻有蜿蜒長城和烽火台,並有漢白玉爸媽浮雕半身像,下座一對和平鴿呢喃,聳立在綠樹如幄,鮮花似錦中。我們從小國難家災,痼疾纏身,一直未婚單身。爸爸很早犧牲,而今媽媽又離開了我們,似有些飄零之感。感念黨中央和上海市委,給予如此殊榮,安排爸媽在這樣好的地方安息,也給了我們一個溫暖的「家」。每逢中秋、清明,我們「常回家看看,回家看看」,傾聽爸媽愛國利民的教誨,也傾聽這個墓地裏,許多叔叔、伯伯們愛國、衛國、建國,可歌可泣的教導,常聽常新。