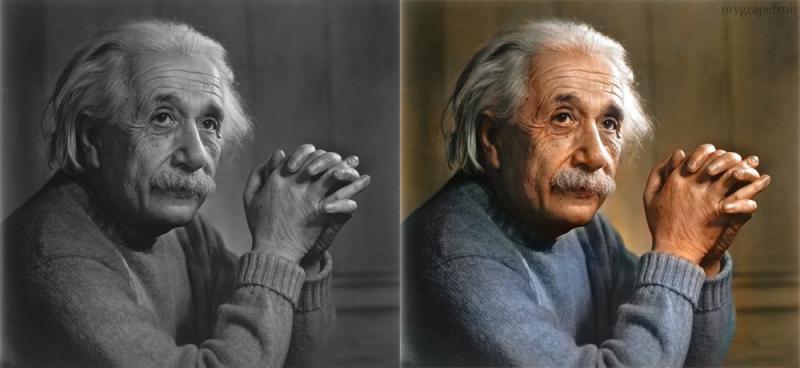

圖:愛因斯坦的黑白照也可變成彩色照/作者供圖

今日,隨着手機普及和功能全面,人人一機在手。照相一事對於現代人來說,可以說是一件輕而易舉的事,但早在半個世紀之前,卻非人人有機會享受攝影樂趣。那個年代,除了相機售價昂貴,並非人人可以負擔得起之外,沖曬照片的價錢也不菲,因此很多人一生中只有幾次拍照機會,一是舉家到影樓的擺甫士家庭照,其二是結婚照,還有就是旅行照和證件照等。

大家今天接觸的照片都是色彩繽紛的,但在筆者年幼的時候,雖然彩色菲林已經面世,但卻只限於醫療、電影等特殊用途,普羅市民還未有機會拍攝到彩色照片。有影樓經營者為了滿足市民對彩色照片的渴求,於是發明了照片着色工藝,在本來只有黑白兩色的照片上,以顏料和毛筆添上不同色彩,使黑白照片可以同時顯現多種顏色,人們稱之為着色照片。

到了上世紀六十年代後期,多個不同品牌的相機進軍香港市場,令相機的售價下降。很多家庭就開始擁有相機,當時的菲林分為120及135兩大類,使用前者的相機為雙鏡反光機,拍攝時必須將相機用雙手把持,放於胸前,用雙眼觀測反射板的影像,調校妥當才按下「失打」;使用後者的相機則稱為單鏡反光機,拍攝者須以單眼透過觀景器以調校拍攝影像。

由於兩種菲林的片幅面積都不同的關係,所以在發展過程中,120菲林就逐漸被定性為高質素商業用途,而135菲林則以民間用途為主,亦因這個緣故,單鏡反光相機的銷量也越來越高,但初期的相機都必須用人手調校光圈、快門和焦距,所以懂得使用者為數不多。直至八十年代出現了「舉起手就影得」的傻瓜機之後,直接將攝影推向更加普及化,而趁機冒起的,就是一盤新興生意──一小時沖印,由於篇幅關係,這個話題留待下次再詳談。