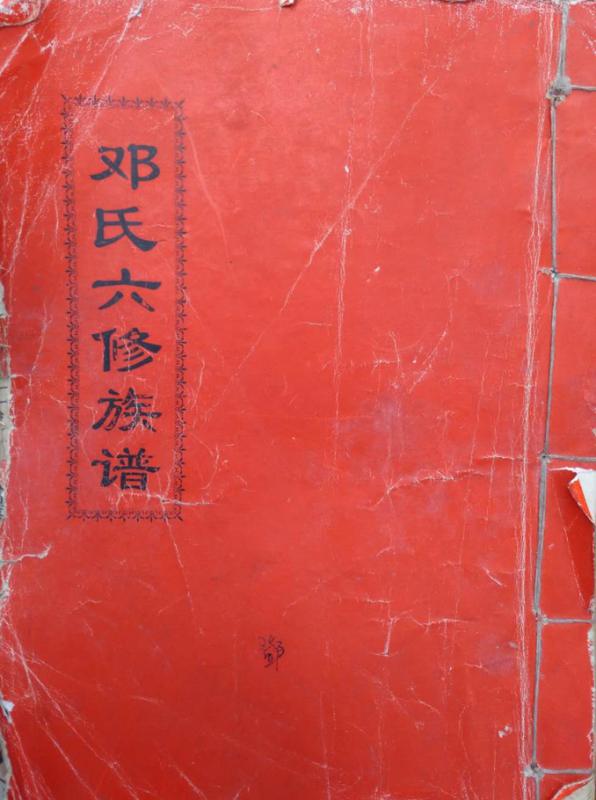

圖:好事多磨,終尋得族譜\作者供圖

歲次戊戌,時近清明,我們闔家走上了返鄉祭祖的旅途。

父親是湖南益陽人,他十六歲離鄉,負笈清華大學,從此便在北京扎下了根。而我,在四十歲以前,也只是回過老家一次而已。故鄉的概念,一直是很淡很淡的。只記得那邊的山上,有曾祖、祖父和叔祖的墳。也記得,那裏是父親和他的兄弟姐妹們時時在心中掛念的根。

父親過世前,留下了一紙回憶。他極力地想釐清自己的家族傳承。但因為種種歷史原因,我們與鄉下的宗族脫離了近七十年。父親掌握的信息少之又少。所記載的,只及於他的祖父,再上溯就只是他聽說來的隻言片語,連人名也記不齊全了。

我們這次回鄉,負着兩件使命。一個是,幾個月後大兒子便要去美國上大學了,內子提議帶他回鄉祭拜一下祖墳。另一個,是抱着萬一的心情,希望找到家族祖先的一點信息,以盼有朝一日認祖歸宗。所憑藉的,便是父親留下的那紙回憶和姑姑伯伯對少年時居處的記憶。

之前的時間中,我用上作為資深分析師的推理能力,遍查網絡,抽絲剝繭,基本找出了我們家族可能所屬的支系班輩,以及益陽方圓數十公里內可能找到證據的幾個地區。到達益陽的當晚,我們便經人介紹拜訪了近處一個村的同姓。可惜的是,一個小時聊下來,了無頭緒。雖然失落,但鄉民很熱情,他們拿出泡有芝麻和鹹薑絲的綠茶招待客人,淡淡鹹香的綠茶溫暖了遠來的心情。

經過一個失望的熱身後,第二天擴展探索。上午先到益陽姚家塅,這是在百度地圖上找到的三個姚家塅中最近最可能的一個。

第一次深入了解湖南的農村,給了我直接的震撼。不僅村村通公路,而路上田間清潔整齊,民宅高大漂亮。有的似香港的農村民宅,有的則略有北美風格。走過中國南北東西那麼多農村,還是頭一次見到這麼漂亮有心的村落設計。

在村中的一個食品百貨店停了車,走進去問哪裏能找到姓鄧的人家,言談之下,被老闆娘引向村裏的一個院子。幾個鄉民正在圍坐在小板櫈上抽煙喝茶閒聊着。聽了我們的來意,便嘰嘰呱呱地討論和回憶起來。湖南鄉音在我耳中聽起來有時略似韓國話有時又有點像日本話,反正一句也聽不懂,只好全仰仗同行的親戚們啦。

又是一次失望。這個姚家塅的鄧氏與我們也不同支。但鄉民的熱情還是很感染了我們,不僅對我們這些冒然而來的外人奉茶,臨行還在路邊竹林掘出不少竹筍讓我們帶走。看着綠竹猗猗、幽靜美麗的鄉村,雖然沒有找到宗族線索,也是頗感心靈的收穫。

交談中,遠在千里之外的姑姑曾打來電話,說一定要去桃江縣石牛江鎮的姚家塅。我們滿心狐疑,因為百度地圖上的三個姚家塅皆不在石牛江。但既然已知的線索已斷,大家決定午餐後去二十公里外的石牛江鎮上碰碰運氣。

石牛江鎮其實只是一條長一公里多的大街。到了鎮中,便又開始挨戶打探。鄧氏是大姓之一,所以找了四、五家後就找到一位女店主,指着遠處稻田外一個未完工的大房,說那家姓鄧。也許總是好事多磨,當我們到那家時,施工的工人講屋主去鎮上賣菜苗了。再扭回頭到鎮上,找到街邊菜攤問詢,終於找到了屋主。提起我堂叔祖的名字,他知道!

那一刻,圍繞我們七十年的迷霧突然之間裂開了一個口子,一縷陽光刷地灑了入來。不知天上掉的餡餅好不好吃,但這位樸實農民的幾句話,卻直如九天綸音一般的悅耳呢!

為確保無誤,我們繼續詢問,他也去找親戚確認,每一條都若合符節。我們隨着嚮導,深入到山村之中。在一個矮舊的老屋中,見到了未出五服的堂兄。他拿出了紅色封面的族譜。我忐忑地、一頁一頁地翻查。這時,周圍人的談話聲似乎離我好遠好遠,我的心,也懸在了半空。時間似乎凝住了,直到祖父的名字一下子躍入我的眼中。我站起身子,指着紙上那個熟悉的名字說:「找到了。」

奇跡總是在書中電影中看到的。但這樣的跡遇,不說是奇跡又該怎麼形容呢?

奇跡並未就此結束。

從堂兄處得知他所居處,便叫姚家塅。這便是那個百度上百搜不到的我的姚家塅了。五世祖曾躬耕於此。而高祖以前的祖墳,在距此數里的峽山口村,族譜編修人是一位叫鄧時來的先生。

第二天上午,我們來到祖父母的墓前祭掃,告知他們族譜已經見到了。想來他們一定是昨天已經聽到了,去時開始下起霏霏細雨,開始祭祀時又已是艷艷高陽。

而後,我們做了一個決定,去找一找峽山口村。

老路再走,倍感親切,車子行經石牛江的鎮街,透過車窗又看到地攤上帶給我們奇跡的遠親們。他們臉上依然是洋溢着純樸的笑容。不知他們是否了解,昨天曾經給一家人帶來過怎樣的驚喜。

終於不得不停在一家農戶門前,問路。見到老人家年紀高邁,經驗豐富的姑父大人靈機一動,問他是否知道一個叫鄧時來的人。答案是:離他家只有三百米!……不斷的奇遇,真是讓人不知怎樣形容,只有仰望上蒼,感祖靈之長在;回思來路,嘆天意之不虛。

鄧時來老先生七十多歲年紀,對着我們侃侃而言當年之事。原來這個村,竟然便是我八世祖梅亭公在清朝時的農耕之地,而那個「鄧家河洲」的舊名,也早已隨着土改運動消失了。一日而歸宗入派,再日而上溯八世,真是沒有比這個更完美的結果。當我們吞吞吐吐地提出可否將他手中的族譜讓給我們時,他猶豫了片刻,但似乎有感於我們的孝心之誠,終於還是依依不捨地給了我。作為書資,我們留下了幾百塊錢聊表心意,並答應回去後把缺失內容補上。

一次神奇之旅,於短短兩天之內藉着一個又一個巧遇,解開了七十載的謎團。在回港路上,看着高鐵窗外飛逝的山河,我默默祈念着:「爸,您留給我的作業,我可以交功課了!」