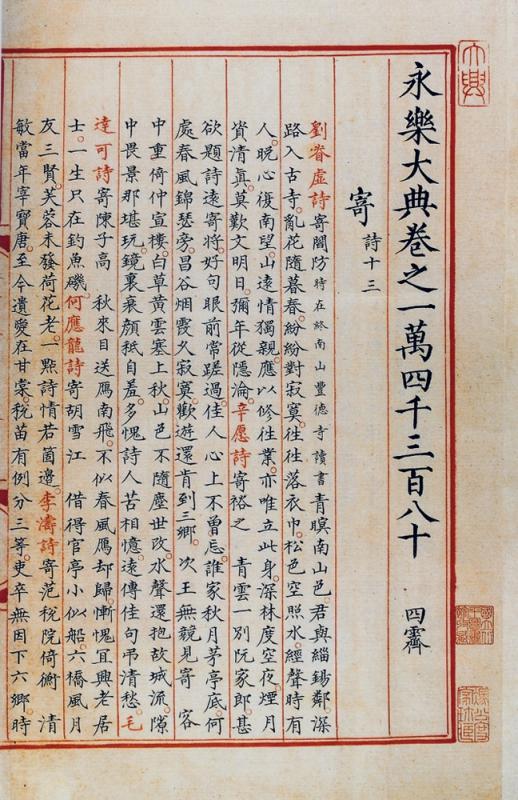

圖:古籍善本《永樂大典》 作者供圖

古書善本收藏,近十年逐漸成風,由此,在古籍市場及拍賣會上屢創高價,孤本動輒數百至數千萬。本港二三線的拍賣行,原以書畫、陶瓷、玉器為主項,近年增設書籍拍賣專項,起初每月一次,逐漸增至半月一次,有時連續兩星期舉行,買家部分是本港藏家,主要是內地古玩商來港搜集,這一類書籍在內地供不應求,物質生活改善以後,追求精神文化生活的人年年遞增,古籍視為文化財富備受重視。

本港古籍的收藏分兩個層次,眾多是一般藏家及喜愛者,在經濟能力容許的範圍內在拍賣市場購買,這些古籍大部分由清至民初,年份較近,一般列為線裝書,以去年中小型拍賣行的一次拍賣所見,不少線裝本拍出二千元至四千元之間,這是中間價格,內容一般的在一千元以下,年份至清代的可過萬元。著名甲骨文學者羅振玉編的《吉石盦叢書》二十四冊,拍賣價二萬元;《丁丑劫餘印存》四函二十冊,上海書店出版社印行,且是一九九九年出版,拍賣價也一萬二千元。《呂氏家塾讀本》共七冊,拍賣一賣一萬元;《廣群芳譜》全四十八冊,因為是康熙本,價目一萬五千元。《資治通鑒》八十冊上海函芬樓影印宋刊本拍賣價五千元。

具有重要歷史文獻價值的孤本,則進入高層次的國際級拍賣行,以過億元天價成交的都曾在拍賣行出現。被視為海內外孤本,《錦繡萬花谷》全八十卷,一百七十九部,近五百冊,由「過雲樓」藏書,最終以二億一千六百二十萬元(人民幣)成交,現場引起哄動。隨即有人形容,一部書換一個莊園。

此書如此珍貴,不僅存世孤本,也是海內海外所藏部頭最大的完整宋版書,在內容方面,書中保存大量失傳古籍中的部分內容,載於此書。印刷技術尤為突出,「宋人印書,紙白潔如玉,兩面光滑,墨色鮮艷,油光可鑒」,宋代超凡印刷技術在此書中可見。

中國書籍的發展,唐代為寫本,即手抄本,至宋代,印刷技術突飛猛進,雕版印刷技術出現,刻印精良,由寫本進入版本的新時代。宋元明清的雕版印刷技術發達,尤以宋元時期為頂峰,從宋元古籍看到,字體端莊,紙墨考究,勘校認真,加上宋刻本流傳很少,《錦繡萬花谷》集以上因素,且是海內外孤本,對於研究中國出版技術的發展具有重要參考價值,也是留存的實物見證,它自身的價值不是用多少個億元計算的。

再看其他宋版善本古籍,越來越受重視,北宋唐垧《致胡宗愈伸慰帖頁》,二○一二年上海拍賣以九千一百二十八萬元成交,這是可喜現象,國人從追逐現代物質生活狂熱中轉向,開始從民族優秀文化中尋找營養。

手抄古籍,更多是文化精髓,中國歷史文化中心教授李憑,到新加坡國立大學中文圖書館,考察一部中國《史記》的手抄本,合計五十餘萬字,以工整小楷寫成,無一錯缺,這是很了不起的事。經過兩年半研究,抄稿「史記」的人是譽為明代書法家姜立綱,他為皇帝抄寫詔書,甚少書法家能夠留下這樣多的書法。手抄本之前附有明朝嘉靖宰相顧鼎臣的題記序言,以典雅行書寫成。姜立綱長達五十萬字的《史記》抄本,屬另類史記,但堪稱寫本中的佼佼者,說明寫本在古籍中佔一席之位。寫本古籍也為藏家所愛,在拍賣場上,乾隆「行書智嚴經」寫本拍出六千三百二十五萬元;過雲樓舊藏《唐人寫經》拍出一千七百九十四萬元。

收藏古籍成為風氣,有多樣原因,社會經濟,文化氛圍,歷史溯源,數千年的古書,經改朝換代,天災人禍,戰爭火劫,能夠留存至今而不損壞,方稱得上善本;在這些為數極少的書中,包含着史記、文獻、文學、書法藝術,印刷技術發明的價值,是中華文化的精髓,彌足珍貴。

收藏古籍的風氣伸延下來,近代名人信札,名家著作開始為人搜集,孫中山先生的《致任鶴年信札》二○○七年在上海拍賣時,以四十四萬元成交。他的價值在於孫中山一九二三年討伐桂系戰役時致任鶴年的密信,收錄在《孫中山全集》,記錄孫中山辛亥革命中的一段史實。

魯迅一部分著作也為愛好者收藏,《域外小說集》在上海拍賣,以二十七萬元被一位收藏家拍得。《域外小說集》魯迅一九○九年留學日本歸國前最後一本作品,在上海發行,寄售時書店失火,書籍及書版全毀,僅有數本存世,這本書的拍賣有一段插曲,一位讀者看到殘書,用二百元買下,在舊書網上以兩萬元賣出,買主拿去拍賣,又一位讀者以二十七萬元買去。