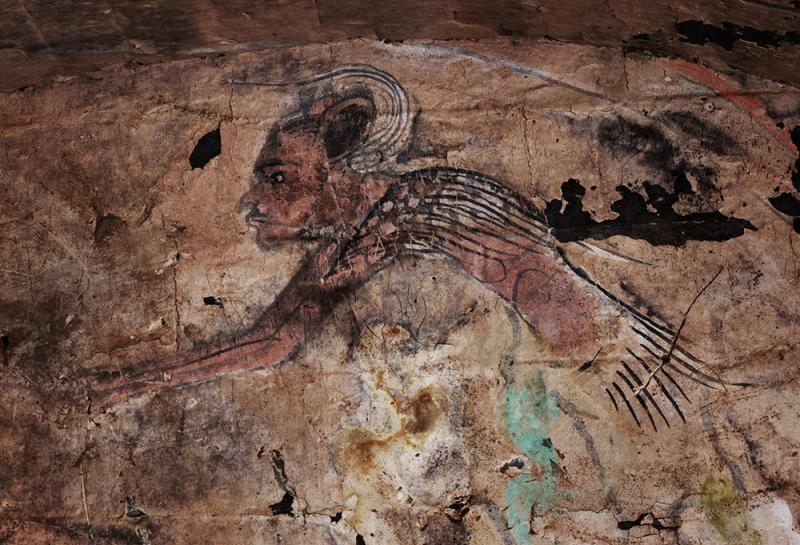

圖:西漢《羽人圖》

西安曲江藝術博物館聯合峻溪會客廳工作室近日舉辦了以「壁畫的前世今生」為主題的分享會,邀請現任西安曲江博物館館長,原陝西歷史博物館館長周天游擔任主講嘉賓。分享會圍繞壁畫的前世、今生。

西安曲江藝術博物館是由香港運高集團創辦人郭炎投資建設的港資民辦博物館,是目前內地唯一用歷代壁畫反映中國古代繪畫通史的藝術博物館。館區位於大雁塔南廣場西南角,與著名景區大雁塔南北相望。

世界美術史奇葩

舉辦壁畫通史展,談何容易?然而該館上下同心協力,在短短一年半的時間裏,走訪了二十餘個省、市、自治區的三十餘家國有館所,最終從十一個省裏的二十個館所(包括故宮博物院、遼寧省博物館、甘肅省博物館、山西博物院、陝西省考古研究院、遼寧省考古研究所、甘肅省考古研究所等)中,借調了近九十件歷代壁畫。展品上下貫通近六千年,涵蓋不同歷史階段,形成了內地第一個以壁畫講述中國古代繪畫史的博物館。

西安曲江藝術博物館成立五年多來,舉辦過「色掛形象窮神變─中國古代壁畫源流展」,完成了鄂托克旗五座漢墓中壁畫揭取與修復工作。在今次分享會上,周天游分享了壁畫的發展歷史。

他認為,壁畫是世界美術史上的一朵奇葩,是人類與生俱來的一種本能的衝動與表露。遠古的岩畫拉開了壁畫的創作序幕,它所展現出的遠古人類眼中的世界,是如此璀璨與神奇,通過那些略顯稚嫩的而又充滿激情的筆觸,觀者可以深切感受到古人心靈中的悸動、好奇與嚮往。壁畫因人類的逐漸成熟而走向成熟,人類也通過壁畫留下自己前進的足跡。毫無疑問,壁畫是人類進步的重要見證。所以壁畫不僅僅屬於美術家,它也是人類共同的寶貴財富,任何人都可以從各自的專業和職業出發,從壁畫中汲取營養與啟迪。這是周館長從事壁畫調研工作幾十年來,對壁畫的理解和總結。

壁畫的第一個階段是早期的岩畫,世界各地,有文明出現的地方,基本都出現了岩畫。中外岩畫的共性是畫面比較簡單,主要反映採摘、狩獵等主題。目前已知壁畫的源頭應追溯到新石器時代中期,即距今五、六千年的仰韶文化晚期。從嚴格的意義上講,遼寧朝陽地區凌源縣牛河梁紅山文化女神廟遺址出土的赭紅色幾何圖形壁畫殘塊,是目前存世最早的壁畫。早期壁畫,最主要的特徵是幾何圖形、花卉紋,用於裝飾,如陝西神木石峁龍山文化遺址出土的幾何紋壁畫殘塊、陝西扶風楊家堡四號西周墓發現的白色菱形的牆飾等都體現了這些特徵。秦咸陽宮壁畫除了幾何圖形和花卉外,還有駟馬圖,駟馬與儀仗一字排開的布局,以及一些駟馬被置於菱形圖案之中,還是可以看出壁畫的功能仍是裝飾性。

到漢代壁畫內容開始發生變化,先秦時候,接引死者靈魂的是龍或者鳳,而漢代把西方的羽人作為替代者引入壁畫,如西安理工大學出土的西漢《羽人圖》。鄂爾多斯鄂托克旗漢墓群出土的《雙鵝獨角獸圖》中的獨角獸,叫獬豸,是古代傳說中的神獸。據說它懂人言知人性,辨忠奸,因此成為中國古代法律的象徵,受到歷朝推崇。這幅壁畫的獨特之處在於獨角獸長有一雙翅膀。與西方不同,我們中國的獨角獸實際上是沒有翅膀的。這兩幅壁畫明顯受到西域文化中「羽人飛馬」形象的影響,這是絲路開通前後,中西方文化交流的標識,也是埃及、地中海、中亞、西亞的「羽人飛馬」圖畫在中國留下的痕跡。陝西定邊縣郝灘鄉漢墓出土新莽─東漢《車馬出行圖》中的馬車,運用透視點畫法、立體畫法,這與傳統中國人的繪畫不同,以前常說中國繪畫沒有透視,或者叫散點透視。而這樣的繪畫技巧不僅在陝西定邊發現了,在內蒙古鄂爾多斯也發現了同樣有立體畫法的車馬圖。這說明了當時草原絲綢之路中西交流的力度與深度。過去有誤解,西方有些人故意捏造中國的文化是西來的,所以往往批判中國文化,這是非常荒謬的。自古以來文化的影響都是交互的、有條件的、有選擇性的。西方文化到中國後,必然會受到中國文化的影響,國人有選擇性地吸收外國文化,並加以改造,形成中國人自己特有的文化。從壁畫上可以看出接受外來文化的痕跡,以及文化本土化的痕跡。所以,我們要有文化自信,一定不要藐視中國歷史。

宋元起壁畫漸衰落

隨着佛教東漸的深入,建安末年《牟子理惑論》所提出的佛教中國化的命題,得到了回應。甘肅武威天梯山石窟北涼的佛圖,既有原汁原味的印度菩薩的形象,又出現了東方面相的佛,預示着佛教中土化的步伐在迅速深化。北朝特別是北齊的壁畫,把人物畫推向高峰,比如河北灣漳北齊武帝高洋墓中的儀衛和山西太原婁睿墓中的武士,一點也不比宋元明清時期的精品差,甚至更有風采。簡潔出神為其主要特色,正如顧愷之《論畫》所言,「凡畫,人最難」。這一點在山東臨朐崔芬墓和寧夏固原李賢墓中又進一步得到印證。

中國古代壁畫的巔峰期則在隋唐五代,其發現的數量之多,是其他時期望塵莫及的。被稱為「經典中的經典」的《觀鳥捕蟬圖》,將壁畫中的「色」、「物象」、「神變」體現得淋漓盡致。這幅壁畫出自唐代章懷太子李賢墓,左側的仕女頭梳高髻,披着紅巾,腳蹬雲頭鞋,右手拿着筓,一邊抬頭觀望着自由飛翔的戴勝鳥、一手握着素筓悠閒地搔頭。中間的女子頭梳雙螺髻,身着男裝,腰上掛着一個小盤囊,她步伐輕盈,舉起右手要撲打樹幹上的蟬。右側年齡稍長的仕女頭梳高髻,身穿黃衣黃裙,雙手挽着灰色的披巾交叉於胸前,正靜立遐想。畫面三人年齡不同,視線有仰視、俯視和平視,畫中的人、鳥、樹三者動靜交錯,藝術構思令人叫絕。

進入宋元明清,壁畫走向衰落。地上則多為佛道故事,祖先崇拜;地下則偏重社會生活,民風民俗。雖技法趨於固定,卻時有靈光閃現;場景布局有失典雅,卻也雅俗共賞。

周天游近些年來致力於研究壁畫,是希望可以彌補當今中國繪畫史往往只有下半部的缺憾。美術界太注重紙本,太注重宋元明清以來的文人畫,於是宋以前的東西除了個別精品之外,往往在不經意間被忽略了,或被輕描淡寫地一帶而過,留下一個個盲點和謎團。在美術界,一些專家認為壁畫都是匠人畫的,級別低。其實不然,比如在唐代,宮廷畫家幾乎無一例外的參與地上地下的壁畫繪製。《歷代名畫論》中長安、洛陽的宮室寺觀,閻立本、尉遲乙僧、吳道子、李思訓、尹琳、王維等等無不涉足其中。就是在他們的帶動之下,佳作頻出;吳帶當風、曹衣帶水、天衣飛揚,窮極造化。當今他們的絹本已如鳳毛麟角,難尋蹤跡。然而壁畫卻風采依然,不可方物。周天游曾參加美術界舉辦的壁畫雙年展,令他意外的是許多美術界的知名人士竟然連北京法海寺的明代壁畫都不知道,更別提青海樂都瞿曇寺、四川劍閣覺苑寺以及內蒙古呼和浩特市大召寺的壁畫。這是非常可惜的,一幅幅壁畫中包涵着形形色色的題材與富有情趣的社會生活與風俗作品,顯示出許多與文人畫不同的審美取向與技法,一定程度上填補了文人畫的不足,表現出獨有的藝術價值。因此有這樣的說法:「在藝術上,壁畫所體現的民族風格、時代風格、地域風格、流派風格、乃至個人風格等,都以或明或暗,或顯或隱地表現出來,可以說豐富多彩,變化無窮。」

修復壁畫刻不容緩

多年來,人們總是重器物輕壁畫,對壁畫沒有深入的研究。墓室打開重在關注器物,對墓室中的壁畫僅拍照留存資料,在考古報告中發表,然後把墓室回填。回填後,由於土質鬆散,雨雪滲入,往往壁畫就在回填後被毀壞。上世紀六十年代末七十年代初,開始揭取壁畫,卻引來一片罵聲。當時,文物界流行兩種說法,一種是說壁畫保護不了,揭取壁畫就等於毀了壁畫。一種是說壁畫離開原址,其價值大大下降。就以西安曲江藝術博物館完成的鄂托克旗漢墓壁畫的揭取與修復工作為例,這次保護工作中,是在克服壁畫沒有地仗層,直接畫在砂岩上的特殊條件下,運用中西結合的方法,用桃膠把比紙還薄的畫面黏下來,修復到用墓道篩出的細砂補做的地仗上,成功地將珍貴的壁畫保存下來。它的價值也被廣泛認可。

現在,考古界對於壁畫的揭取與否仍存在爭論。周天游是贊同壁畫揭取的,墓室壁畫基本都處於非常荒涼的郊外,墓室打開後,保存條件差,顏色很快就會消褪。條件好的寺觀壁畫,可以原址保護,但是一些偏遠地區無保存條件的寺觀壁畫還是建議揭取保護。如鳳翔九天玄女娘娘廟的壁畫,當時開發公路的時候,在推土機把寺廟夷平前,壁畫被成功揭取下來。在該館修復師的修復下,今年二十二件反映鳳翔民間信仰的風俗壁畫已修復原畢,並展出。

在各個考古單位、文博機構以及熱愛壁畫的人士的努力下,近些年來,越來越多人關注壁畫。去年末,上海博物館不惜拆掉大門,展出「山西博物院藏古代壁畫藝術展」,大受好評。中央電視台播出的《國家寶藏》節目中,陝西歷史博物館選取了懿德太子墓出土的《闕樓儀仗圖》,其闕樓雄偉,畫面壯闊,人物眾多,令世人震撼。

壁畫,雖然脆弱,但是在穩定的環境下進行保存、展示,它並沒有我們想像中那般脆弱。西安曲江藝術博物館為沒有條件保護、修復和展示壁畫的博物館、考古所提供平台。在國家文物局的批准下,該館與陝西省考古研究院共建壁畫修復中心,該院專家與工作人員常年與博物館修復人員一起在中心工作,為壁畫的保護、修復提供技術支援。與各合作單位採用「以修帶展」的模式,修復原的壁畫在恆溫恆濕的展櫃中進行展出,讓更多觀眾能看到這世界級的寶貝,並希望引起大家對壁畫的重視。

壁畫不僅帶給後人歷史的見證和哲學的啟發,而且其中蘊涵的色掛、物象、神變上的美和章法都是令世人驚嘆的。任何東西都有消亡的一天。所以我們能做的就是盡力延長壁畫的「壽命」,讓後世子孫能見到祖先留下的珍貴壁畫。

編者按:周天游為著名歷史學家。一九九五年至二○○四年任陝西歷史博物館館長,二○○六年至今任西安曲江藝術博物館館長。