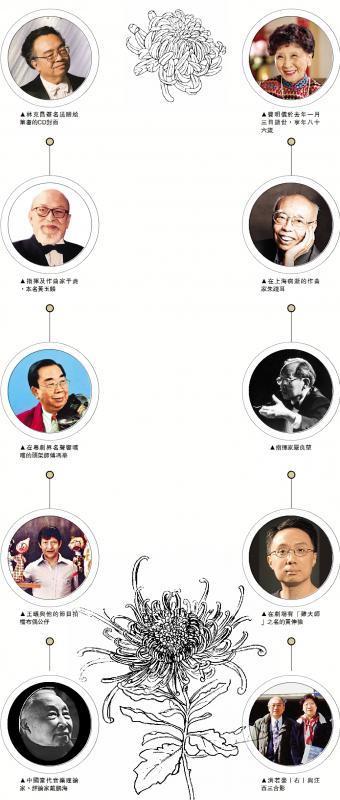

二○一七年辭世的音樂界友人特別多,從一月三日,費明儀老師的逝世,到十二月十六日,汪酉三太太洪若豪在溫哥華的安息主懷,在此期間還先後走了好幾位樂壇前輩,而且還多是集中於六月下旬期間,數來便有林克昌(十五日)、嚴良堃(十八日)、馮華(十九日)、戴鵬海(二十四日)、于粦(二十九日),然後是八月的朱踐耳(十五日)、王曦(二十八日)、呂其嶺(三十一日),和十二月二日稱我做「前輩」的黃伸強,合共最少十一位。筆者與各人都有點私交,都做過或長或短的訪問,在內地那幾位前輩,都與香港樂壇有過交集,都是香港樂壇的朋友,而且都是位「人物」,為此,各人背景不贅述了,只須上網便可翻找出不少資料,且談一下個人的感受以作悼念。

最早結識的是林克昌,那應是他自內地經澳門再到香港,當上業餘時期的香港管弦樂團指揮,上世紀七十年代之交的前後,見證了他如何將業餘的香港管弦樂團職業化為香港的龍頭樂團,及其後被「逼宮」辭職,失意移民澳洲後,再獲邀赴台灣將長榮管弦樂團打造成為台灣樂壇新起勁旅;其後又曾一度獲邀回內地指揮上海交響樂團奏出脫胎換骨的樂音。

指揮家林克昌嚴良堃

一九九八年六月底,林克昌在台灣的「鐵粉」楊忠衡老弟,更排除萬難,將林克昌請到莫斯科去,在俄羅斯國家管弦樂團排練場,指揮新俄羅斯管弦樂團(New Russia Orchestra),灌錄了柴可夫斯基六首作品,於第二年(一九九九年)分成三張CD出版,分別收錄了第四交響曲和《羅密歐與朱麗葉》幻想序曲(CD編號MERD 998001)、第五交響曲與《意大利》隨想曲(CD編號MERD 998002),以及第六《悲愴》交響曲與《斯拉夫》進行曲(CD編號MERD 998003)。錄音時林克昌已七十歲,正是藝術爐火純青之時,這三張CD亦成為他留傳下來的重要代表性錄音。此外,當日他與太太石聖芳(一九三五至二○一六,芭蕾舞名師)於莫斯科街頭牽手而行的背影被楊忠衡「無意」拍攝下來,更已成為這對藝壇鴛侶留傳於世的難得「遺照」。

林克昌晚年不時在內地、台灣演出後都會經過香港逗留幾天才飛回澳洲墨爾本去,順道見見朋友、學生,相信多少仍難捨在香港時建立的情感,每次經港時,筆者亦總爭取去拜訪他,那三張莫斯科CD亦特別簽了名,在其中一次訪問中,送給筆者留念。去年六月在香港電台第四台和塵紓老弟對談樂評之事,準備七月播出,在節目中特別選播了他在莫斯科錄音的柴可夫斯基第六交響曲第二樂章,並以他當年在香港指揮香港管弦樂團的評價作例子,說到樂評的一些問題,當日亦順口提及林先生明年將慶祝九十大壽,但意料不及的是,節目仍未「出街」,便傳來噩耗,林克昌走了!監製不得不再做「手腳」剪掉「慶祝九十大壽」的「順口之詞」,其實二○一六年八月,筆者與澳門青年交響樂團到訪墨爾本,原計劃去拜訪他,其時他的聽覺已衰減,要經其長子Horace傳話,後卻因為在墨爾本時行程匆促,未能抽空拜候,也就錯失最後一面,成為無法補救的遺憾了。

另一位嚴良堃則是合唱指揮前輩,自上世紀八十年代便不時應香港的合唱團邀請來港,執棒演出,特別是和丘曉秋的長風合唱團,費明儀的明儀合唱團,成明的成明合唱團(即現時的天馬合唱團),便經常請他到香港來登台。其中一九八六年的黃河音樂節的高潮節目,指揮由香港合唱協會組織本港十多個合唱團組成數百人的陣容演唱冼星海的《黃河》大合唱,最為轟動。他更曾笑稱自己是《黃河》大合唱「專業戶」,事實上,嚴良堃在世時指揮《黃河》已創下千場紀錄。

嚴良堃是中央樂團合唱團的指揮,「文革」結束後,七十年代末期,團長李凌帶同中央樂團小組來港登台時,與李凌一見如故,由於大家都是廣東四邑同鄉,一九八一年清明節與內子首次到訪北京時,更住在李凌團結湖家中,亦是當年首次到訪中央樂團時結識嚴良堃,數來亦已是三十多年的事了。其後他每次來港,更經常有機會在飯局中作陪客,嚴老無論談音樂、談舊事、談世情,總是親切幽默,令人如沐春風,好一位讓人時刻都想親近的長輩。

戴鵬海朱踐耳錚錚之言

中國當代音樂理論家、評論家戴鵬海,亦是在改革開放後到上海訪問時才認識,那應已是九十年代的事了,他果然一如音樂圈內「傳言」,為人做事,風骨梗直,錚錚鐵骨,剛正不阿、直言不諱,具有坦誠、勇於堅持真理的高貴人品,學術上更是學識淵博,只說真話,套話全無,但不會說讓人難堪之言,平素嚴肅冷峻,不苟言笑,但不會有架子,當年筆者在近現代中國音樂家的史實研究上頗有着力,因此與戴前輩頗有共通語言,晚年他移居美國後,便沒有再聯絡,再有音信時已是現今在紐約離世的噩耗。

作曲前輩朱踐耳,則在八十年代結交,亦是敢說真話的內地音樂家,在香港聽他的作品較和他談話更多,他寫了不少大部頭的交響曲,堪稱是中國音樂界的「作曲巨人」,他還於二○○六年為香港中樂團寫過一首充滿廣東風味,帶有悲情的《悲調》,這雖是他為數不多,為大型民族樂團創作的作品,但讓人聽來感動,是一首難得佳作。

結緣馮華留下傳世錄音

至於在粵劇界名聲響噹噹的頭架師傅馮華,聞名已久,但直到他「退休」加拿大,應邀出席「94羊城國際廣東音樂節」才在廣州舞台上得睹其丰采及樂藝。只是難以預計的是,相隔十多年後卻有合作機緣,那是馮華回流香港後,二○○七年香港雨果唱片公司製作兩輯「古老」粵曲錄音,筆者與區均祥師傅負責策劃統籌,便找來馮華,再加上唐小燕、黃瑛、梁依依合共五位唱家,由「雨果」老闆易有伍親自監製,於十二月在廣州錄音,並以「雨果」研發的「LPCD45」新技術錄音製作成兩張CD,於翌年發行,為古老粵曲留下高水平、高音質的「發燒級」粵曲錄音產品。在這兩張CD中,編號LPCD45-7275的一張,以《還琴記》為名,共收四曲,除標題曲還有《游龍戲鳳》、《前程萬里》、《陌路蕭郎》。馮華分別與梁依依、黃瑛演唱了後兩曲。另一張編號LPCD45-7276,以《仗義還妻》曲名為題,該曲由馮華師傅與黃瑛錄唱,其餘三曲《紫鳳樓》、《昭君出塞》和《越國驪歌》則由其他四位唱家演唱,今日細聽錄音仍難相信當年馮華師傅已八十多歲高齡。

于粦辭世緣慳一面

至於于粦,香港音樂圈內人稱「大師」,卻少知其本名黃玉麟。他於一九六六年為左幾導演的電影《一水隔天涯》創作的同名主題曲(左幾先詞、于粦後曲),那可是陪着很多人成長的集體回憶呢。筆者認識于粦卻是在民樂圈中,「大師」可是不少民族樂團指揮台上的常客呢。

于先生更是全無大師架子,還很有點「老頑童」味道,筆者十年前在康文署支持主辦下,開始於香港太空館舉辦音樂講座,十年如一日地,常常見到他的身影;講座後還總是對筆者美言「來學嘢、學到嘢」;即使二○一六年開始要坐輪椅,仍然不時在講座中見到他,確是讓人感動;同樣意外的是,六月剛自美國洛杉磯登機回港,在網絡群組中得知他在家中不適要送醫院,飛抵赤鱲角機場,即獲悉于先生已辭世,天人永隔了。

八月二十八日,另一位老朋友王曦病逝,享年九十四歲,人稱加明叔叔,六十年代在麗的電視主持兒童節目,是香港第一代電視兒童節目主持,在音樂界以教授牧笛著名,其子王者匡以Harry哥哥聞名於音樂界、影視社交界,王曦更是活躍於香港音樂界多個不同範疇,為此,過去有一段頗長的日子經常有機會相聚,近十多二十年來卻是見到「不老的」Harry哥哥機會更多了,遺憾的是亦因外遊,無法出席王曦的安息禮拜,送他最後一程。

王曦呂其嶺桃李滿門

于粦追思會上家屬聯同友好獻唱其生前至愛歌曲《送別》,孫女黃婧婷向爺爺獻奏一曲舒曼的《夢幻曲》;王曦的安息禮拜,Harry哥哥與太太一丸綾子及細仔王勇二上台演奏及獻唱詩歌,兩位都是高齡而逝,喜喪了,亦用不上傷感的音樂了。

八月最後一天下午在香港東區尤德夫人醫院因肺炎離世的呂其嶺,則是享譽內地、香港的著名大提琴家,桃李滿門,教出無數高足,亦是香港音樂事務統籌處四十年前創辦期的功臣,在九月五日香港殯儀館舉行的追思儀式上,他當年的頂頭上級蕭炯柱,亦說了一番對他推崇備至且很感人的說話。接觸過呂老師的人,都知道他不僅是位出色的大提琴老師,且為人忠厚,待學生如子女。他後來移民溫哥華後,筆者亦曾專程去拜候他,不幸的是他卻患上柏金遜症,其後回流曾在深圳居住,最後一段人生之路仍是選了他大半生音樂事業所在的香港。

靈堂舉杯致敬「雞大師」

個性豁達樂觀的黃伸強,十二月二日聞知其逝世消息,就更是意外加震驚,實在難以置信。原來他患了罕有的「肌肉癌」,樂觀的個性讓他充滿信心會打贏這場仗。十二月十七日在殯儀館黃伸強的安息禮拜,靈堂上各處擺滿如海鮮花,為他送行的親朋更堵滿通道;他的紀念冊以「隨緣」為名,加上冊中好友的紀念文字,都證明他人生這場仗打贏了。

黃伸強自一九八八年開始,為香港的劇場演出作曲及設計音響的「量」超過二百個,同時,高「質」的比例亦高,他在劇場有「雞大師」之名,此因其總是謙稱創作出來的都是「雞貨」。認識黃伸強早在一九八九年他在香港演藝學院畢業前的事,是羅永暉的學生。後來得知他雖無酒量,但演出後的慶功宴總會隨眾暢飲,曾笑問他未有機會和他「飲番兩杯」,他竟然回應,在長輩面前不應飲酒。當晚安息禮拜結束後,好些生前好友仍不願意離開,談到飲酒之事,在他靈位前便擺滿了他生前喜歡的美食,還有紅酒、威士忌、白酒、雪碧,當時便有人起哄,生前沒有和「雞大師」飲酒的,現在和他飲一杯吧;結果,生前有沒有和「雞大師」飲過酒的朋友,都找來杯子,在他靈位前舉杯向他致敬喝起酒來!大家都相信,「雞大師」必然會喜歡這種氣氛。

演藝圖書館館長洪若豪

汪酉三太太洪若豪,十二月十六日因癌症在溫哥華病逝,享年八十歲。洪若豪在上海出生,自幼學習鋼琴。五十年代入讀上海復旦大學中交系,後入上海音樂學院主修鋼琴,邂逅主修小提琴的同學汪酉三,結為夫婦後移居來港。一九六三年入讀浸會學院,翌年轉入剛成立的香港中文大學,是新聞系首屆畢業生,後任職剛成立的香港無綫電視新聞部。

汪太隨後前往美國進修,專攻音樂圖書館及音樂學,一九七○年獲印第安那大學圖書館學碩士。返港後,擔任香港中文大學圖書館助理館長。八十年代香港演藝學院成立,成為學院首任圖書館館長,開創香港特殊圖書館模式,是本港這方面的專業先驅。

洪若豪曾在香港雜誌報刊以洪若豪和筆名若曼介紹西洋古典音樂及撰寫樂評,並結集出版單行本《音樂小品文》。筆者早於七十年代末在《音樂生活》月刊擔任音樂版編輯時,便認識洪若豪。她與汪酉三都在上海成長,和傅聰自小相識,傅聰每次到香港演出,汪氏夫婦都會和傅聰飯敘,筆者亦每每作為陪客。

晚年汪太有意回流返香港,好與在港工作的女兒及孫女照應,但汪先生卻以「老樹盤根不堪移」為由,不願再搬遷。去年一月初自加返港,路經溫哥華時與汪氏夫婦飯敘,汪太精神很不錯,談話中氣十足,相對地汪先生神情卻呆滯,反應有點遲緩,相隔未及一年,先傳來汪先生入住老人院,繼而是汪太安息主懷。今年一月再往溫哥華時,已只在老人院得見汪酉三及其女兒卿孫了。

亦師亦友費明儀

十一月七日於北京家中病逝的許健,享年九十五歲,是位著名古琴家及古琴史學家,但在他生前卻一直未有機緣結識,在此亦不寫了。但最後一定要在此補筆的卻是八十六歲安息主懷的費明儀,自六十年代末經常拜讀她寫的樂評開始,到後來多採訪,從而建立了亦師亦友的關係,並看着她的活動突破一個歌唱家,還涉足到社會不同階層,甚至以她的歌聲成為最早架設起兩岸的橋樑,在各方面都發揮了重大的作用(詳情可參巧筆者與內子合著的《樂韻芳華──費明儀的故事》),要補筆的是,費明儀離世時,到她的安息禮拜舉行,明儀合唱團紀念她的音樂會,甚至重新印發她的著作《歌者與歌》的發行式(今年一月二日),筆者全都因為不在香港而缺席,真的是人生聚散無常呀。

但無論如何,這些樂壇朋友的音樂活動,都是建構香港音樂歷史的重要元素,如果說,今日的香港樂壇能蓬勃發展,這些在慶祝香港回歸二十周年之際辭世而去,和我們說再見的朋友,都作出了一番貢獻,相信大家都會熱烈鼓掌。