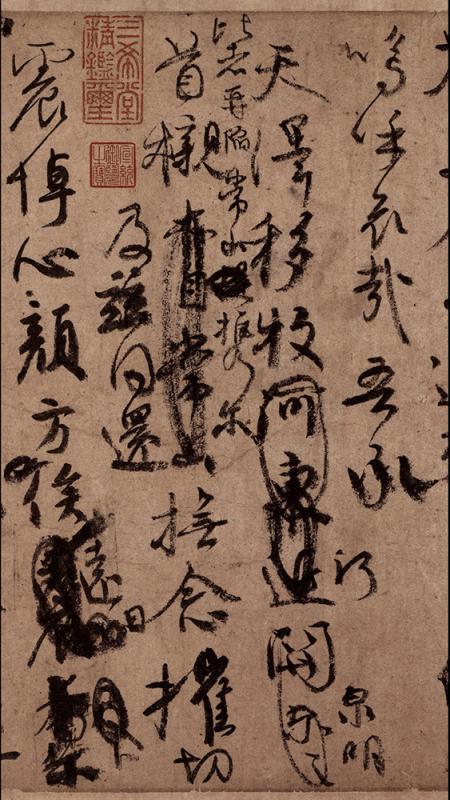

圖:顏真卿《祭侄稿》局部

書法可以表現作者的情感嗎?這似乎是毋庸置疑的。比如,人們常說《祭侄稿》表現了顏真卿的悲憤之情。然而,道理並非那麼簡單。

在安史之亂中,顏真卿任平原太守,堂兄顏杲卿任常山太守,杲卿之第三子季明往返於兩郡之間傳遞消息。叛軍圍逼,太原節度使擁兵不救,致使常山淪陷,杲卿與季明父子殉難。事後,長侄泉明訪得季明首級。顏真卿於是寫下這篇祭奠亡侄的文稿。

面對這篇祭文,我們感受到了顏真卿的悲憤。然而,我們是怎樣感受到的?

或有人說,寫祭文能不悲嗎,侄兒被叛賊殺害能不憤嗎?這個回答其實說的是,從事件本身就可判斷出顏真卿的悲憤。

又或有人說,祭文裏明明白白地寫着「天不悔禍,誰為荼毒?念爾遘殘,百身何贖?嗚呼哀哉」,「撫念摧切,震悼心顏」,沉痛之情一覽瞭然。這個回答說的是,祭文的文辭表達了顏真卿的悲憤。

以上回答,無論是根據事件本身,還是根據祭文的文辭,都沒有涉及書法。那麼,我們能否通過《祭侄稿》的書法看到顏真卿的悲憤?

僅僅通過書寫形式,我們或許能隱約感受到情感的跌宕起伏,然而無從判斷這情感究竟是悲、是喜、是憂、是怒。對於情感性質的把握,其實還是要借助文辭。喜怒哀樂當然會對書法有影響,但是很難在書法中留下身影。就像風吹開了窗戶,然而我們見到敞開的窗戶時,並不能判斷它究竟是被風吹開的,還是被人打開的。