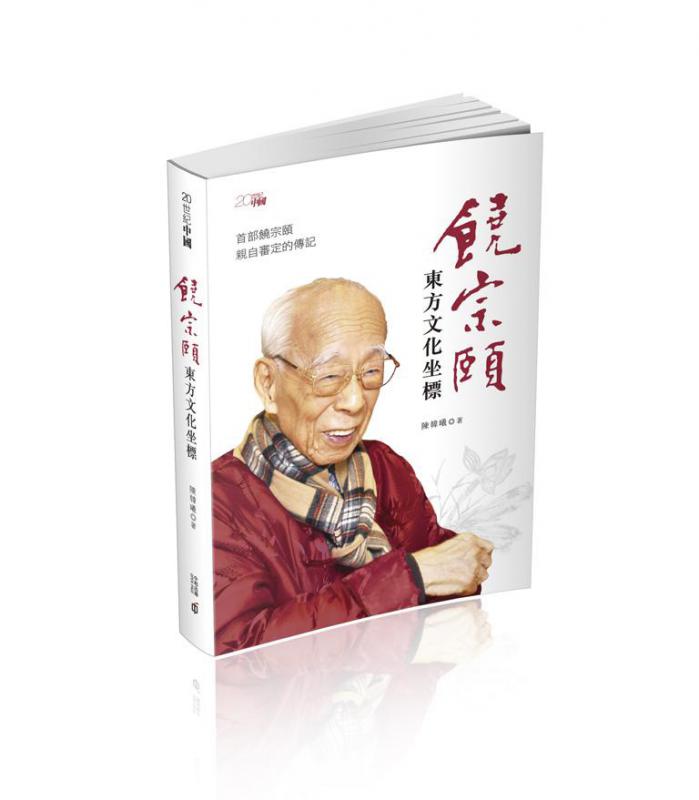

圖:饒公傳記《饒宗頤──東方文化坐標》 資料圖片

──以饒宗頤生命精神悼念饒公/陳韓曦

二○一八年二月六日清晨,我打開手機,看到饒公二女兒饒清芬小姐發來的微信:「韓曦:教授昨晚十二時許睡覺離開我們了。」此刻,我淚如泉湧,幾乎不能相信這傳來的噩耗。就在兩天前,我才同饒公約好八日一起聚會,想不到這竟成訣別。當天我懷着無比沉痛的心情趕到香港饒公家中悼念饒教授,在靈堂的弔唁留言簿上寫下「饒公風範,永垂萬世」以託哀思。面對遺像中饒公慈祥的笑容,我淚眼朦朧,往事歷歷在目,回憶觸手可及。

饒公獨特的生命精神讓他早已參透人生精髓:放下、看破,一切隨緣,得大自在。由於自小獨好釋氏書,饒公對佛家所說的過去、現在、未來三世理解透徹,認為世事消長十分平常,深知人之得失之道,「得」是機緣偶合所造成,「失」則理所當然。二○一一年十二月《饒宗頤集》在花城出版社出版,我在書中收入饒公所寫的《金字塔外:死與蜜糖》一文,文中他大膽道出把死看做蜜糖。饒公從埃及《死書》這一本不易讀懂的天書中,通過波斯詩人對死的看法,聯想到中國人的生死觀。他分析,儒家撇開死而不談,曰:「未知生,焉知死。」而莊子的生死觀是一種等生死的生死觀,把死看成「生的一條尾巴」而已。死在中國人心裏沒有重要的地位,可能會造成過於看重現實、只顧眼前的極端可怕的流弊。二○○八年十月,饒公到北京故宮博物院參加「陶鑄古今──饒宗頤學術藝術展」,我和他同住北京賓館,在一次喝茶清談中他提到:「人最忌諱『死』與『四』的諧音,不敢面對死的挑戰。死在中國人心裏至今仍沒有位置。這樣造成過於看重現實只顧眼前。中國文化的生死觀最不懂的是什麼是『死』。連研究死的問題的勇氣都沒有,人的靈性差別之大就是如此。」老年的他對生命的態度更趨向釋家的「無我」和「無常」,正是看淡了生死,而今,饒公心無掛礙安詳自在地駕鶴西遊,去安養世界履行「他生願作寫經生」的諾言。

二○一二年饒公授權我按清人仇兆鰲評註杜甫詩詞的做法,評註他於香港中文大學出版的《清暉集》詩詞。在饒公詩作中,我發現許多佳句都透出一種對生命精神的獨特感悟,最為著名的是「萬古不磨意,中流自在心」,這是饒公的人生態度和追求。「不磨意」,就是中國人講的「三不朽」,即「立德、立功、立言」;「中流」,即在水中央、大潮之中,「自在」則是指獨立的精神,以有限的人生在無限之中存在的一種精神,這寥寥十字成為饒公一生的座右銘,成就了二十卷巨著《饒宗頤二十世紀學術文集》、十二本《饒宗頤藝術創作匯集》和十二本《饒宗頤書道創作匯集》,這些書的質和量都是厚重的。饒公的學問能博大精深,取決於他扎根神州大地的「中國價值」,立足五千年傳統的「東方智慧」使他對中華文化充滿自信,他一生夙願就是中華文化的復興,讓中華文化在世界文化之林中再創輝煌,這一直是饒公想要實現的中國夢。

從上世紀五○年代開始,饒公於英、法、美等地講學,授道解惑,西方許多著名的漢學家如汪德邁、屈志仁等都是他的學生。自一九四六年至二○○四年,饒公在學術研究上就有五十項創新,他是提出「海上絲綢之路」這一概念的第一人。那時的他早已將中國文化、藝術帶到西方世界去,讓西方人認識了中國。自一九八○年饒公在日本東京舉辦首次個人畫展後,先後在法國、韓國、澳洲、新加坡、馬來西亞、泰國等國家舉辦過各種畫展。最遠的一次展覽是到澳洲塔斯曼尼亞,我見證了饒公在澳洲塔斯曼尼亞美術博物館前立下一條木樁,並為自己書寫的「眾妙之門」揭幕,該景點現成為饒公將中國文化帶向全世界的一個標誌。

二○一七年即使已經百歲高齡的饒公仍沒有忘記肩上重任,前往法國巴黎為「蓮蓮吉慶」荷花書畫展的世界巡展揭幕,這是饒公生前最後一次出席的國外展覽。從二○○三年起,我隨饒公到過澳洲、越南、澳門等國家和地區,到過北京、上海、杭州、敦煌等地,參加過饒公在全國各地舉辦的許多「學、藝」展覽,所到之地隨處可見他傳播中華文化的足跡。

饒公獨特的生命精神更體現在他的愛國愛鄉情懷,晚年的他將自己多年鍥而不捨創作的藝術精品捐給國家,北京故宮博物院、國家博物館、中國美術館、西泠印社、天一閣、敦煌博物館、香港大學、香港中文大學、廣東美術館、廣州饒宗頤圖書館、潮州饒宗頤學術館都是受贈單位。作為饒公的同鄉,我最了解他對故鄉潮州的一往情深,他在推動潮州市文化建設發展上不遺餘力。一個半月前,我致電饒公邀請他為家鄉題匾,他聽後立即應諾,以百歲選堂題寫「筆架山潮州窰遺址公園」十個大字,並於一月十六日親囑大女兒清綺、二女兒清芬將匾額送到潮州。潮州宋窰文脈在饒公筆下得以綿延傳承,此絕筆傑構成為饒公巔峰之作,也是他留給家鄉父老鄉親的最後禮物。饒公一直力倡「潮州學」研究,他為潮州文化走向世界,提升潮州知名度做出重大貢獻。經饒公大力倡導,國際「潮州學」研討會已經先後在香港、汕頭、潮州、揭陽、澳門等地舉辦,隨着「潮州學」的影響和研究不斷深入,他期望的潮汕文化研究成果,正在變為現實。

作為饒公傳記《饒宗頤─東方文化坐標》(花城出版社,二○一五年)的撰寫者,讓我最欽佩的是饒公一生「久久為功」的奉獻精神,「當捐小我」成為他生命精神的主旋律。二○○二年饒公第一次書畫展拍賣作品收到港幣七十萬元,當聽到家鄉貧困山區的孩子沒有教室上課時,他立即取消了購房的計劃,把全部款項捐給潮州歸湖鎮建小學,自己繼續租房居住。多少年來,每當國家有難時,他總是毫不猶豫地站出來支持祖國。二○○八年五月汶川大地震,他是第一個拿着港幣二十萬捐款到香港中聯辦的人,當他從電視新聞中了解到汶川地震災情十分嚴重時,又把他自己的巨幅作品「大愛無疆」捐出,募得港幣五百萬悉數支持災區;同年八月八日,慶祝饒宗頤教授九十五壽誕晚會於敦煌博物院舉行。宴會進行一半時,我在手機看到甘肅舟曲遭遇泥石流嚴重災害,隨即貼到饒公的耳邊將消息告訴他。饒公立即要求主辦方提前結束晚會並當場捐款人民幣一百六十萬給災區。為保護敦煌國寶,饒公帶頭拍賣自己的十幅書畫作品,籌得港幣一千三百一十六萬元支持敦煌博物館用於莫高窟的維護。

多年跟在饒公身邊,我知道他做了許許多多利國利民之事,我多次想請媒體進行報道,然而,淡泊名利的他總是對我說:「我所做的是一點小事,不值一提。」桃李不言而成蹊,饒公就像水一樣利萬物而不爭,這位「天人爭挽留」的泰山北斗,充滿童心和藹的百歲老人,人們會永遠緬懷他為社會、為人類所作出的巨大貢獻,饒宗頤大師風範永垂萬世!

附輓饒教授詩一首(用杜公追酬高蜀州詩韻):

優曇花詠無人作,南饒北季傷殂落。

證據三重只清談,清暉餘韻忽成昨。

嗚呼夢醒多感慨,夜花晨萎何寥廓。

老子想爾勞尋遍,殷墟甲骨費搜略。

異域風光空爛熳,遂爾離塵已冥寞。

丹青白描步雲林,白山黑湖失雕鶚。

儒蓮至今誰堪論,回首滄桑歌尚存。

萬壑冰弦聲聲似,琴禪合一洗乾坤。

死生非遠理難睹,凡夫妄執生迷奔。

往事如煙悲幻化,揮涕何處覓吾門。

石窟經卷久散亂,蒙公續論定為尊。

鄰笛萬古不磨意,中流自在與招魂。