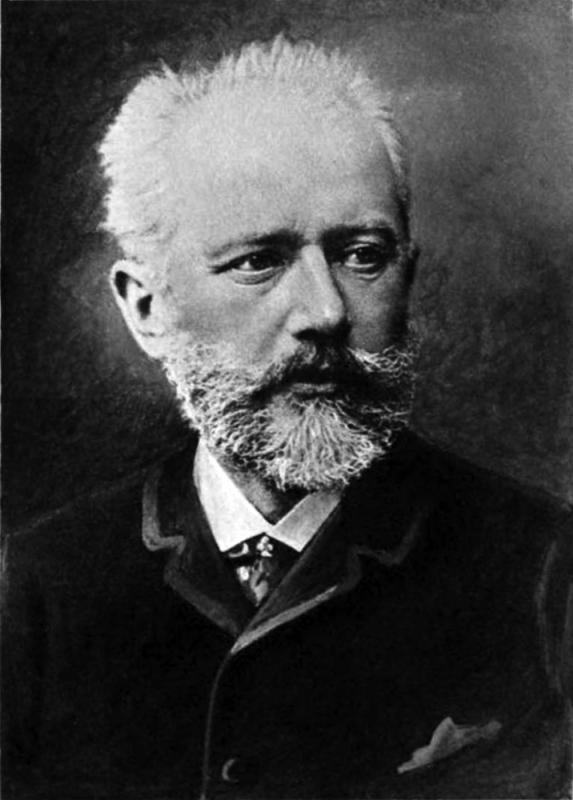

圖:柴可夫斯基認為,音樂創作靈感是勤奮工作的產物 資料圖片

去年,王鼎鈞先生的新書《靈感》由浙江文藝出版社出版。這位九旬散文家說,靈感的可愛在於「靈光閃過,靈思湧現,晨露初滴,新桐乍引」,「熱愛寫作的朋友無需覺得靈感神秘,無需慨嘆靈感難得,同類生同類,讀這本書,可以從別人的靈感中來,到自己的靈感中去。」

筆者讀其書,真有「從其靈感中來至己靈感中去」之感,並因此聯想到柴可夫斯基關於靈感的論述。這位俄羅斯作曲家喜歡法國詩人繆塞的《四夜組詩》,其中一首《靈感》寫出了靈感的神秘性,他曾反覆誦讀:

「為什麼我的心跳得這樣快?是什麼東西在我身體裏遊蕩?使我平白地感到驚慌?是誰來了?誰在喊我?─沒有人。我孑然一身,只聽得時鐘在響。」

但是後來,根據自己的音樂創作經驗,他覺得靈感不像繆塞形容的那樣神秘飄渺,而認識到靈感更是勤奮工作的產物。他寫道:

「靈感不是一位隨叫隨到的訪客。無論什麼時候都應該工作,一個真正的誠實的藝術家不能藉口興致不佳而袖手閒坐。如果有人等着好情緒,而不去半路上迎接靈感,就很容易墮入懶怠和冷漠。他應該相信,當他克服了自己的壞情緒,靈感就必然會來臨。」

柴可夫斯基認為,人的惰性很強,藝術家的責任是永不屈從於懶惰。他常給自己嚴格規定每天的作息時間,如有一年,他固定的工作時間是從上午十點工作到中午一點,再從下午五點工作到晚上八點。他說:「每天在固定的時間裏,從腦子裏擠音樂,這不是容易的。」不過,他還是樂此不疲,安坐冷板櫈,從腦子裏「擠」出一部部交響曲、協奏曲、歌劇、芭蕾舞劇,一生的作品全集多達六十三卷。

他十分欽慕格林卡的才華,可又深為這位「俄羅斯音樂之父」惋惜,甚至「懊喪得要痛哭」,因為格林卡的一生僅僅顯示了他能做什麼,而沒有做到他能做的十二分之一。他出生於貴族家庭,柴可夫斯基說他「用貴族的態度」從事音樂創作,有興致時玩票似地寫一點,更多時候是恬淡賦閒,什麼也不寫。

柴可夫斯基讚賞的是「鞋匠的態度」。他在一八九○年給詩人羅曼諾夫的信中寫道:「莫扎特、貝多芬、舒伯特、門德爾松、舒曼創作他們不朽的作品時,就像鞋匠做靴子一樣,每天都工作;多半都是如此,因為他們常有訂約,結果便有傑作產生。倘若格林卡是個鞋匠,不是貴族,他將寫出十五部歌劇,而不是兩部(的確,這兩部是出色的),還會加上十部奇妙的交響曲。」他多次感嘆:「格林卡寫得太少了!」

柴可夫斯基自己就是一個地地道道的「鞋匠」,一個勤勉不息、孜孜不怠的「做靴子的工匠」。他說,他的工作制度是「純粹手工業式的」,也即「絕對正規化的」,按時按點,按部就班,「沒有半點馬虎」。當然,這並不意味他否定靈感的作用,相反,他認為靈感有兩種,「一種自然的來自內心,另一種來自訂約。」他說,藝術家過着雙重生活:一般人的生活和藝術家的生活,而這兩種生活不總是同時並存;在有人請求他寫作並規定期限的情況下,他一般也都能激發起自己的情感,在不特別快樂的時候可以滿懷歡快的創作情緒,在愉悅的環境裏也可以寫出充滿憂傷情緒的作品。

寫於一八八○年的慶典序曲《1812年》便不完全是他自己的靈感的產物,而是應約為重建的救世主大教堂落成典禮而作,這座教堂毀於一八一二年拿破侖侵俄戰爭的戰火之中。他起初沒有把握,不知能否寫好,結果卻譜出了一部深受大眾歡迎的佳作,在戶外演出時曲中的炮火聲使用真的大炮,更顯示它是一曲氣壯山河的凱歌。高爾基稱讚這部序曲是「深具人民性的音樂」,「表現了莊嚴的歷史時刻,極其成功地描繪了人民奮起保衛祖國的雄偉氣魄」。顯然,《1812年》既是柴可夫斯基這個「鞋匠」的受約應景之作,又是這位藝術家「自然的來自內心」的靈感之作。

柴可夫斯基後來又一次談到「工匠」與「靈感」的關係:

「根據經驗我知道,如果一個人實在不願意工作,他就永遠做不成什麼事情。任何藝術家、作家、音樂家,其實也就是一個工匠。難道淺嘗輒止、意志薄弱和懶惰懈怠,就能等到靈感來臨?假如你懶懶散散,便休想得到靈感。」