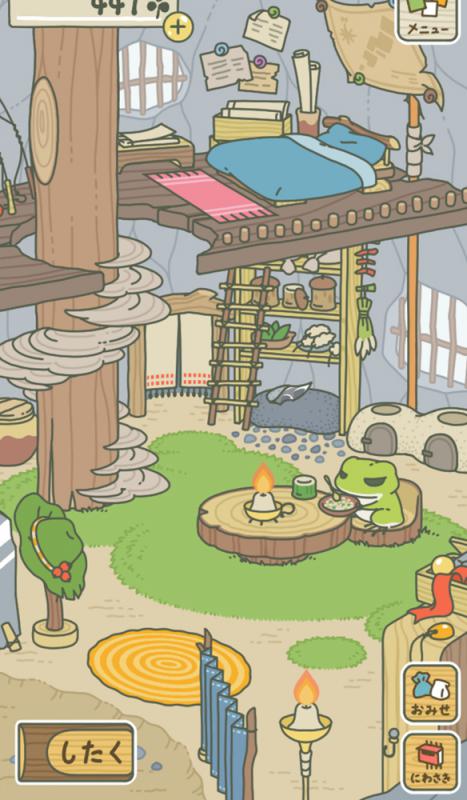

圖:青蛙在家獨自吃飯、看書、寫日記的情景,引起空巢青年的共鳴

要說近來最忙的一群人,當屬朋友圈裏的一批90後。一個多月前,他們忙不迭地在朋友圈宣布「出家」;很快,「看破紅塵」的他們又爭當起四個「紙片人」的太太;而最近,他們又紛紛以「老母親」自居,一邊在朋友圈曬「蛙」,一邊感嘆當父母的不容易。如此戲劇化的角色轉變,皆因最近火爆的兩款手機遊戲——《戀與製作人》和《旅行青蛙》。就在本月21日,由日本遊戲公司Hit-Point開發的《旅行青蛙》在沒有漢化版的情況下,衝上App Store中國區免費遊戲排行榜之首。隨着「紙片人」男友漸漸被拋棄,90後已經開始「佛系養蛙」了。\大公報記者 張濬東

佛系心理養「蛙」

比起排行榜上的其他手機遊戲,《旅行青蛙》顯得簡單甚至有些簡陋,只有兩個畫面,而玩家也沒有特定任務,只需要收割三葉草、為青蛙買便當、偶爾招待一下小動物朋友。青蛙在家的時候就獨自看書、寫日記,它也隨時會出去旅行,並在旅途中寄回明信片,當它回家時還會帶着手信。然而,這一切都不受玩家控制——你不知道它什麼時候出門,也不知道它什麼時候回家。玩家只是利用碎片化時間,進行一些簡單的操作,然後就是靜靜等待,這被稱作「放置類遊戲」。

其實,早在1996年日本最大玩具製造商萬代(BANDAI)就已發售放置類的電子玩具產品——「他媽哥池」(たまごっち,Tamagotchi)。蛋形的外殼、狹小的電子屏和不時響起的「滴滴」聲——飼養電子寵物應該是大部分90後的童年回憶。玩家需要通過按鈕來給寵物餵食、清理房間等,然後等待它的成長,但寵物的心情、健康及壽命都取決於玩家的操作。為了不讓寵物餓死,許多學生都曾將「他媽哥池」偷偷帶入課堂以便隨時看顧,這幾乎讓青少年上癮。

相比之下,《旅行青蛙》幾乎不需要玩家的參與,甚至需要玩家有一種「隨緣」的心態,這正符合了當下年輕人的「佛系」心理。同樣是放置類遊戲,「他媽哥池」還是以玩家為主導的,而《旅行青蛙》實際上是把玩家放在了「被放置」的一側。玩家在養「蛙」的過程中,可以根據自己的節奏來玩,不用花太多精力,也不會感到無趣。

吸金力不容小覷

「氪金」(應用內充值)與IP開發,是手機遊戲變現的兩種主要形式。雖然《旅行青蛙》不像《戀與製作人》那樣讓玩家瘋狂「氪金」,但根據現在的市場反應,相信其衍生品的圈錢能力不容小覷。2014年,Hit-Point公司開發的另一款放置類遊戲——《貓咪收集》,就推出過多種衍生品,包括筆記本、玩具、表情包等。萌萌的貓咪IP在去年還被搬上了大銀幕,翻拍成真人版電影《貓咪收集之家》。目前,Hit-Point公司尚未開始《旅行青蛙》的IP開發,不過,等不及的粉絲們可以先去日本尋找青蛙的足跡,因為它去過的地方和帶回來的手信都可以在日本找到。

理想生活的投射

空巢青年,指的是在大城市奮鬥打拚的年輕人,他們遠離故鄉、親人,獨居生活,缺乏感情寄託,沒有家庭生活。根據網易2017年5月發布的《空巢青年人群畫像》報告,90後是空巢青年的主力軍。而佛系風格的《旅行青蛙》,恰好讓90後的孤獨得到了暫時性療愈。遊戲進程完全不受玩家掌控,這反而撩撥起玩家的好奇心,漸漸地,等待青蛙回家就成了玩家的情感寄託。這種交互方式讓「佛系」玩家能體驗到虛擬的親密關係,卻不會受到真實的傷害。打開朋友圈,會發現不少玩家都自稱「操碎心的老母親」,無論青蛙做什麼都能引起蛙媽們的各種操心。有玩家因此體會了一把做父母的心情,開始對親情有了更多思考。

儘管遊戲催生了無數蛙媽,但現實中的人口出生率卻在下降,許多蛙媽在現實生活中還是單身。這種有趣的反差背後,其實是遊戲對社會心理的映射。在年輕人普遍焦慮的社會中,很多人都像是孤獨的青蛙,但他們的生活卻遠沒有青蛙那般愜意。《旅行青蛙》的出現,恰好成為空巢青年的一個情緒宣泄口。與其說他們在養蛙,不如說是透過青蛙看到自己的理想生活狀態:擁有簡單卻溫馨的庭院和小屋;像歌裏唱的那樣「一個人吃飯旅行,到處走走停停」,想走就走沒有其他顧慮;既能一個人享受孤獨,也能融入社會結交各種朋友……空巢青年們樂此不疲地扮演着母親的角色,實際上是在青蛙身上發現了另一個自我。