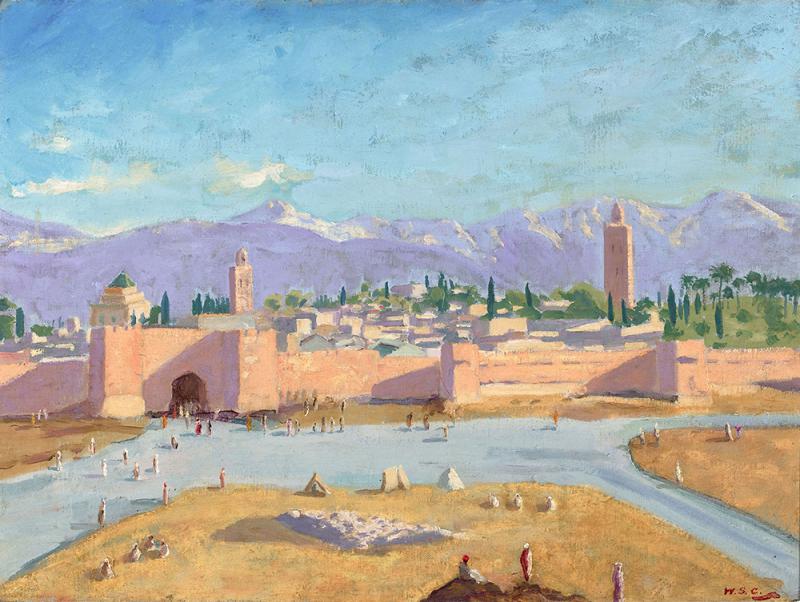

圖:邱吉爾二戰期間完成的作品《馬拉喀什城一景》\作者供圖

終於去看了期待已久的電影《黑暗對峙》(Darkest Hour)。這部講述英國前首相邱吉爾在二戰時臨危受命,頂住重重壓力誓要與納粹決一死戰並最終贏得勝利的電影,憑藉Gary Oldman的「神級」演技,以及出色的劇本、配樂和剪輯,斬獲眾多獎項,如無意外,也將成為今年三月奧斯卡的大贏家。

看罷該片,我們很難不被邱吉爾的人格魅力吸引,一則因為Oldman的傳神演繹,二來也因為導演有意褪去人物身上的領袖光環,將主角的固執、軟弱、苦惱與潸然淚下的種種可控或失控的情緒,盡數呈現在鏡頭前,以至於觀者不只看到半個多世紀前歷史人物的軼事,亦想及自己若面對此困境刁難,該以怎樣的姿態應對。

不過,片中提到這位英國前首相的諸多生活習慣和小怪癖,卻有一點忘記提及。邱吉爾在軍事、文學及演講等諸多才能之外,還是一名稱不上專業卻非常熱情的畫家。他一生創作了五百多幅風景畫,相當一部分是在他卸下首相職務、隱居英國東南部肯特郡查特維爾鄉間時創作的,至於他繪畫創作的緣起,則要追溯到一九一五年。

那一年,四十一歲的邱吉爾因第一次世界大戰中的錯誤指揮,令到英國海軍損失慘重,而他也因此受到保守黨的猛烈攻擊。悶悶不樂之時,家人鼓勵他以水彩作畫以紓解惆悵心事,不想,這一愛好竟延續半生。美國《生活》雜誌一九四六年一月刊,封面圖片竟是手握畫布的邱吉爾。

半路出家的邱吉爾雖說拜在愛爾蘭知名畫家John Lavery門下學藝,卻深知自己素描基本功較弱,因此不敢輕易嘗試老師擅長的寫實風格人物肖像,而是選擇以風景畫為主要題材。邱吉爾尤其喜歡印象派畫家的作品,早於一九一六年繪畫生涯開啟之初,便在巴黎欣賞過諸如莫內等法國印象派畫家的真跡。印象派對於光影的描摹以及處理色彩的方法,影響了邱吉爾的創作,因此,他的那些通常以住處附近或行旅途中風景為題材的畫作,尤其注重用光及設色,筆觸間常見暖意。

我很喜歡他創作於一九三○年代的《船的習作》。單聽這名字,我們或許以為那是一幅匆匆寫就的手稿,但事實上,這作品不論是構圖還是用色,都與專業畫家的創作無異。船身上那一抹紅色,與藍色的水相映成趣,水面波紋雖說因為畫家技法所限而不夠傳神,卻十分生動,搖盪開來,給人平靜安閒的觀感。

電影中與傳記作品中的邱吉爾每日煙酒不離,大腹便便,行事粗魯大嗓門,連當時的英王喬治六世都懼他三分。而就是這樣一個倔強強勢的、不怎麼討人喜歡的男人,當他暫時地遠離權力的重心、爾虞我詐的角鬥場,退居查特維爾鄉間,他的畫布上卻一點蠻橫或兇狠也沒有,常常是全然的愉悅與靜謐。即便是在臨危受命、死生一念的二戰期間,邱吉爾仍然忙裏偷閒,留給後世一幅畫作,便是創作於一九四三年的《馬拉喀什城一景》。而這幅黑暗年代完成的畫作,視野開闊,以大片的暖色調描摹遠山,竟意外地找不到半點哀傷寥落的氣氛。

與他指揮作戰或在議會發表演講時的鎮定自若不同,繪畫時的邱吉爾常常是小心翼翼的。他嚴謹地遵照前人的風格,較少自己的創見,甚至送去英國皇家美術學院展覽的畫作,都不敢署上自己的真名。這樣的邱吉爾,多少透出些可愛:對於自己不擅長也不精通的領域,他總是盡可能地保持謙卑。

「嘗試繪畫對我來說,好像打一場仗一樣。」在《繪畫作為一種消遣》書中,邱吉爾曾這樣說道。中國有句俗語「治大國如烹小鮮」,而對於這位戰爭年代的英雄來講,「繪畫」與「打仗」之間存在某種天然的關聯,因為二者都追求協同一致、渾然若一的意味。邱吉爾若生活在今天,可能會被冠以「斜杠」(slash)中年的稱謂。對於出色的「斜杠」們來說,身兼多能且各項技能彼此之間互為補給彼此助力,才是最佳的狀態。