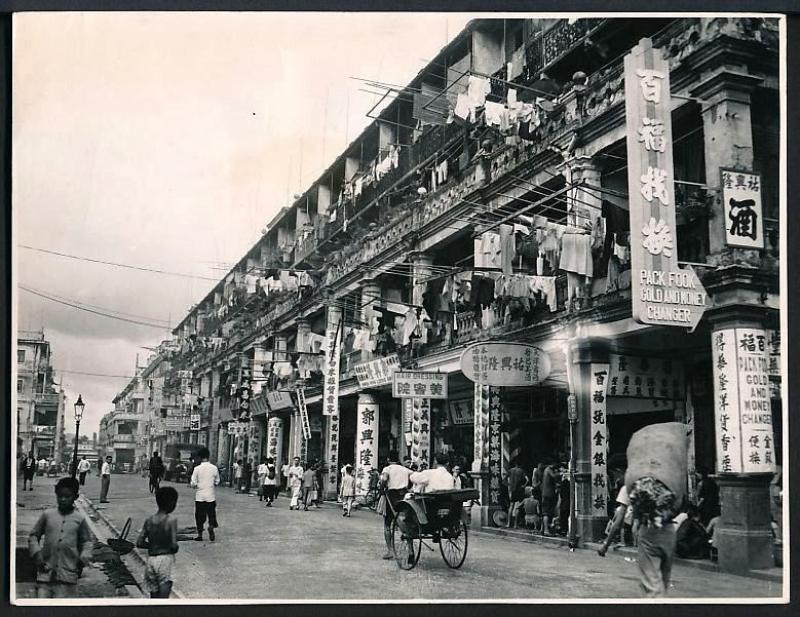

圖:上世紀五、六十年代,很多樓宇都是木結構\作者供圖

說到居住問題,並非二十一世紀的今天才出現,在上世紀五、六十年代,雖然人口只有現今不足一半,但居住條件明顯比今天相去甚遠,例如那個年代的港人普遍都是靠勞力去賺取生活費,所以只要有一個棲身之所就於願足矣。

由於建築技術並不發達,因此市區的房屋大多都是六層以下的唐樓,部分甚至是二、三十年代遺留下來的木樓,那些建築只有兩三層高,不但容易發生火警,衛生條件也非常惡劣,普遍沒有抽水馬桶,住客如廁後的髒物只能由一個木桶盛載,然後再由一些專門負責「倒夜香」的工人定期清倒,而為了減少對其他居民的滋擾,「倒夜香」一般選擇在夜闌人靜的時候進行,所以才被人冠以「倒夜香」之名。

筆者還記得,年幼居住在深水埗青山道一幢木樓的情景,由於整幢樓宇都是木結構,所以不管是上落樓梯還是走路,地板都會「咯咯」作響,而樓層內被木板間成五間房,筆者與家人就住在中間房,由於面積有限,所以每個租客都會利用樓層高度超過十呎的特點,在房內加建木閣樓,上層是睡床,下層則是日常生活空間,一日三餐、工作和做功課都在這個沒有窗的數十平方呎地方解決,雖然擠迫,但總算有個容身之所。

儘管五伙人同住一層,但只有一個廁所和一個廚房,住客都要輪流使用,最麻煩是早上上班上學時間,住客經常為了爭用廁所而出現爭拗,情況司空見慣。至於舉炊問題反而可以協調,因為基本上每伙人都有自己的火水爐,煮飯炒菜煲湯一爐搞掂,各不相干。

那個時候的木樓,大門都不會有鐵閘,所以在晚上十時後,包租人都會在門上加上橫閂,住客在十點後非必要都不會外出,以免返家麻煩。