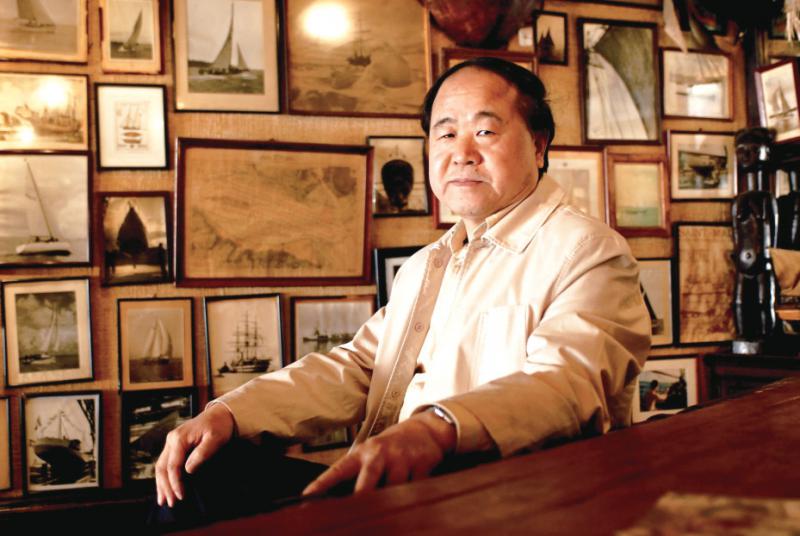

中國著名作家莫言,與香港真是有緣。

去年適逢浸會大學六十周年校慶,諾貝爾文學獎得主莫言獲邀主講題為「文學與鄉土」的講座,分享鄉土的情意結如何塑造作品的面貌。今年十一月又獲浸大頒發榮譽博士,讚辭稱莫言是文學創作大師,他的探索和創造、他的作品的高度和深度,他對世界文學發展的影響,是在「文學史上樹立了一座豐碑」。

其實,早在二○○五年,即莫言榮獲諾貝爾文學獎前七年,他已獲得香港公開大學頒授榮譽文學博士學位了。我記得當年莫言親身來港出席公開大學一個探討中國與世界文學的公開論壇,他對自己獲頒博士學位,感到惶恐有愧,又謙稱自己只是「浪得虛名」,盡顯謙虛性格,給人謙和恬淡、沉實敦厚的印象。

莫言其後在論壇上分享成為作家的經歷,及對當代文學的看法。他形容自己童年窮苦,飢不擇食,每天只想着怎麼能有飽飯吃。他最初開始有寫小說的念頭,是因為得知省內一名作家每天三頓都能吃餃子,他從此視作家為目標;話語不失幽默感,短短自嘲數句,已叫在場人士捧腹大笑,同時笑中有淚光。

莫言的小說《紅高粱》改編的電影已成經典,其代表作《生死疲勞》、《蛙》等備受歡迎。自莫言獲諾獎後,本港不少書店皆將其作品置於書店當眼處作招徠,捲起一股莫言熱。教科書的選材,加入莫言的一篇「吃」的文章,使莫言的知名度,在中學生心目中瞬間提高,也使莫言的小說備受歡迎。我在讀書會上,向不少青少年推介其書。

莫言曾在東北貧瘠的農鄉當過二十年農民,他說鄉土能夠孕育出時代文化,是民族獨特稟賦的搖籃;他直言童年的生活經驗,構成其創作重要的內涵,很多部小說的靈感,都來自農地。莫言作品勇於反映中國農村的殘酷現實;風格獨特,澎湃激昂,能反映出「人是文學」的主題,刻畫出普世的人性。莫言確是言為心聲,令人莫不共鳴。