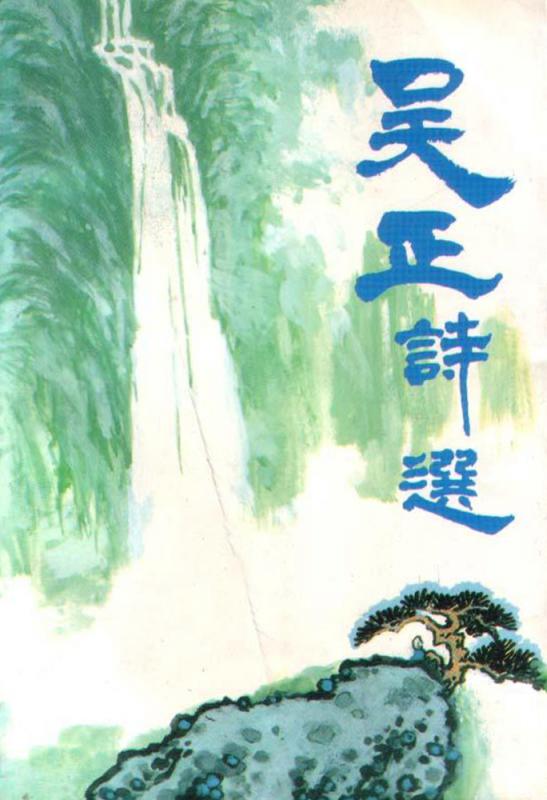

圖:唐金海策劃出版《吳正詩選》 資料圖片

與唐金海、張曉雲教授夫婦相識、相交、相知、相惜三十餘載。其間之記憶源遠流長,延綿不絕;卻又環環相扣,息息攸關,遂構成了我這一趟人生旅程中的一塊塊閃亮而又動人的友誼切面,情操片羽:清澈、淡泊,復現真誠、豐富。年近古稀的我,每每於夜深人靜,獨處一隅重閱時,都會情不能禁地撫案垂眸,兀自感慨和激動一番,繼而拜託漠然的晚風悄然帶去我的遙祝:遙祝遠在大洋彼岸生活的唐氏夫婦體健神奕,學術與藝術的成就碩果纍纍,精品疊現!

我有幸結識唐教授夫婦是在一九八八年前後。彼時,唐先生已儼然是一位中國頂尖學術府第─復旦大學中文系教授現當代中國文學的副教授了。在當時那個「教授」和「博導」之頭銜還未來得及在神州大地氾濫成災的年代裏,如此學術地位已足以讓凡輩俗子如我者高山仰止,不勝敬慕的了。當時,我的長篇小說《上海人》和上千首詩歌的創作已經完成,並也已陸續出版了幾本冊集。承蒙唐教授的錯愛與謬抬,遂與我結為知己,開始了長長的友情歷程。而與唐兄之相交往,也正是我常願撇下港地的生意活計,時時回來滬居小住數日乃至數星期的重要動力之一。

唐教授夫婦搬過幾回家,一回更比一回寬敞、堂皇。然而,最令我無法摒出記憶之外去的,還是他們的那套涼城社區的復旦教師樓。三室一廳的住所位於房屋的底層,光線雖晦暗了些,但其家中暖意融融,充盈着親情的溫馨和書卷氣的清雅。唐教授常約我去他家小酌,略顯窄仄的小客廳裏懸掛着唐兄的恩師、朱東潤前輩的書法卷軸:咬定青山不放鬆/管爾東西南北風。女主人張曉雲教授(她在「上大」教書)則忙碌於廚房和客飯廳之間,煮出了一道道拿手的上海小菜來,讓我這個常年浸泡於粵式文化中的申城游子感到了一種歸鄉的溫暖。夜深了,我要告辭回去我的那個位於靜安市區的家中了。唐教授送我到社區的大鐵門前,餘興未盡。兩人還會站在那裏,聊多會兒。有時是深秋的落葉季,有時則北風凜冽,刺骨沁肌,而前方兩座煤氣塔罐的巨大身影,襯托在黝黯的天穹的背景之上,顯得有些森森然。但我倆心心相印,胸中暖呼呼的,友情的爐火燒得正旺。

常聽說唐氏夫婦有兩位千金,都很優秀,其後又都赴美深造,事業有成。但我見到她倆,在我驀然回首的記憶裏,也僅得一回。似乎也是在他家涼城社區的住所裏。那時節,她倆正埋頭於出國前各項準備事宜的忙碌中,一見之下的印象果不其然:大女兒端莊含婀娜,像母;小女兒活潑兼靈動,似父。夫婦兩人各擇其一精華而得之,我笑與唐教授曰:如此「作品」,乃不失造物主的公平、公正和公允耳!

涼城社區唐氏家中的記憶片段還有兩樁,歷久彌新,至今深刻難忘。一是著名作家戴厚英離世訊息之得聞,二是金海兄的書法作品第一次全面展現於我眼前的那個秋日的午後。

戴厚英的住所也在涼城社區,與唐家僅是兩條花草小徑之隔。戴與張老師是好友,又與唐教授是同事。故有事沒事都會上他們家去坐坐,敘個閒。我雖也常去唐家,但卻從未在那裏見過她,我見到戴作家僅得一回,那是在香港作家聯誼會的聚餐會上。戴厚英給我的印象是:短小精幹,思路敏捷。戴寫過多部作品,唯我以為,以她那部一氣呵成於上世紀八十年代中期的《人啊,人》最是其創作生涯的巔峰之作,也兼為同一時期「傷痕文學」中的佼佼者。因它真正觸及到了人性深處某些蠢蠢欲動的隱秘情結故。與其他僅是「泄憤」或「講故事」的,顯然不能同日而語。故此,戴厚英,暫毋論其「文革」中表現之褒貶,總還是我心目中的巾幗楷模。那一次,我去到唐家。一進門,張老師就告知了我那樁令我,不僅令我,而且也是舉世震驚的血腥慘案。如此一位才女就這樣殞沒了,不能不叫人扼腕唏噓!張老師說,她在遇害前不久,其實還來過唐家,說她剛完成了一部名曰「腦裂」的長篇。張老師聽了,當場就有點兒發怵,說書名好起不起,為啥弄這麼個血腥味很重的呢?要知道,作家們寫長篇,往往都會與其命運軌跡有着某種詭異之暗聯的,諸如《歐根奧涅金》之於普希金,《馬丁伊登》之於傑克倫敦,乃至於《安娜》之於托爾斯泰,等等。然而,此乃冥冥中事,故也超出了人類的感知、認知以及預知的範圍,可見人生無常啊!張老師感慨無限的說完此事後,眾人寂然,而後,善良的張老師不禁為其好友的悲劇離世而潸然淚下了……

第二件事則是我認識了唐教授作為書法家的人生另一面。

那是上世紀九十年代之初的事了。我的小說《上海人》和詩集《吳正詩選》各一部將同時在人民文學出版社出版,而策劃人正是唐金海教授。不僅策劃,他還為我之出版冊集各題了書名。詩集者更甚,三四百頁厚的集子之所以增光添彩,皆因其中插頁了唐兄的書法作品故。有隸體,有行草,有楷書。而最令我記憶深刻的是那一幅用一絲不苟的隸書小楷抄錄的:吳正小詩集萃。其隸體豐潤華茲,厚重而又古樸。一眼望去,字行排距,分布井然,錯落有致;卻又自在灑脫,春華秋實。遂教我驚嘆稱絕,「謝謝」聲聲,呼之不迭也!

也是在那一回,我更有幸見識了唐兄更多的書法作品。就在他的那張臨小院而放的,墨硯筆耕的書桌台上,宣紙鋪疊宣紙,長軸並列長軸,陳列滿了一桌。初秋金色的陽光自窗框間射入室內來,灑落在了他的那些時而猶勁虬騰,時而高厚古樸;時而奇峰深壑,時而莊重沉穩的字體之上,頓覺墨香陣陣,撲鼻而來;滌盪心靈,滿屋生輝!

金海兄是一位四體皆能的大書家。篆、隸、楷、草;鐘鼎石鼓,魏碑晉刻,無不涉獵,且都還分別下過一番臨習之苦工夫的。日而久之,各類字格藝風,融會於胸中,遂自成為一體─姑且用「唐體」而稱之─說是「唐體」,可能會引來異議。唯我是個不理這也不理那之人。所謂「此體」「那體」,只是吾心目中的定位,表示出了一位藝術家有別於他者的風範與品味罷了,並無他意或另圖。再說了,「唐」字雙意,金海兄姓唐不說,唐亦復為我華夏文化文脈的統名和簡稱。故,思此及彼,均不無道理。

新世紀伊始,金海夫婦退休。之後赴美與愛女同住。與我之往來遂告減少。唯其出版之書法帖集,每每都有贈送。欣賞之餘,我復驚喜地發現,唐兄的藝術功力更臻完善。這一時期內的最大變異乃作為一位優秀的學人,以其深厚的學術底蘊對其書法作品作出的一種「潤土細無聲」的滲透與浸淫。正如他自書道:我手寫我心,那般。橫豎撇捺間,透露出的是一種只可意會不可言傳的儒風,士骨,禪意和道心。如此渾圓殊境,實乃當今書界之罕況也。

金海兄又是一位低調而又謙遜的學者。本人的書法成就展以及研討會直到年近傘壽才得以舉行。之前,他則將他的全部時間與精力都傾注在了他的工作上─中國現當代文學與作家的研究。這是一項為他人作嫁衣裳的事業,但他努力而勤懇,認真更敬業,且一樣的成就卓著。其藝格、文格及人格的高度統一,與當今文壇藝圈學界的爭名逐利,排異抬己的浮誇之風相映襯,更顯示了一種荷尖出水面之時的高潔與挺拔。及此,我再次記起了朱老贈與唐兄的那兩行詩句來:咬定青山不放鬆,管爾東西南北風。

難道這不是他人生與事業的最佳寫照嗎?