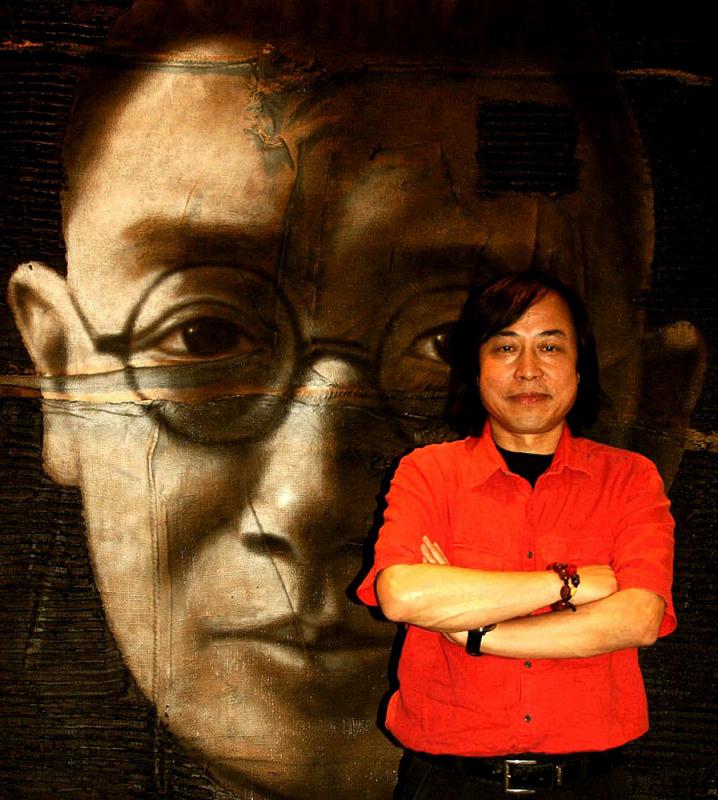

圖:旅法華裔畫家高增禮

【大公報訊】記者謝敏嫻報道:「如果你夠幸運,在年輕時待過巴黎,那麼巴黎將永遠跟着你,因為巴黎是一席流動的饗宴。」海明威曾說。這句話與旅法華裔畫家高增禮求藝之路不謀而合。生於甘肅省蘭州市的他,曾於一九九八年在巴黎國立美術學院進修,並在法國生活七年多;其後回國十二年間分別在廣州、北京和香港開設工作室;今年初他再返法,繼續「追夢」。

「旅途——高增禮作品回顧展」正於香港精藝軒畫廊舉行,展出十三幅油畫,以中國的符號與圖像,訴說他對祖國的回憶與故事,展期至本月二十日。他日前接受本報記者專訪,細說畫作靈感及其與法國的不解之緣。

高增禮曾於二○一四年在港舉辦過個展,是次展出的作品特別之處在「流動」的觀感。他以《僧侶》與《室內二號》為例道,這兩作品是以黃麻布為媒介,黃麻纖維通過編製打結,擠壓形成褶痕,再用顏料順着這些「皺紋」繪製而成。高增禮續說,這是紡織品浮雕式繪畫,視覺上既有立體感,又有動感。

談及其創作靈感來源,高增禮表示,法國的文化藝術對他具有顛覆性的影響。「多年來身處法國的觀察和學習,轉變了我的世界觀和藝術觀;可以說我是一個藝術信徒,巴黎於我便是一個藝術的朝聖地(麥加)。」高增禮擅於挪用歷史資源再組合新的風格,展出的作品中不乏中國宗教、歷史及日常生活的題材。他說,透過比較學,促使他找到自己的表達方式,例如作品《龍袍二號》,是以中國古代服裝作為象徵符號,圖像是觀念的符號,傳達了單純普世的繪畫語言。

今次的部分作品曾於十月在巴黎四區的Galerie Schwab Beaubourg畫廊展出,而他的個展將於明年三月在此畫廊舉行,高增禮已在當地藝壇佔一席之地。

問及如何做到「中西文化交融」,他笑稱這是每天都會遇到的一個問題,也是最難解決的問題。「首先忘記自己的身份,在科學之外尋找藝術出路,從『人』本身的高度定位來思考和面對世界,方可實現真正意義上的『交融』。」他補充道。

繪畫於高增禮來說,是一門學問,亦是一個知識的工具。「我希望透過作品向觀眾傳遞正能量,即使身處黑暗,仍可描繪『光明』。」他如是說。

精藝軒畫廊位於中環威靈頓街129至133號(逢周日及公眾假期休息)。查詢展覽詳情可致電二五二六○八一八,或瀏覽網址www.artbeatus.com。

圖:受訪者提供