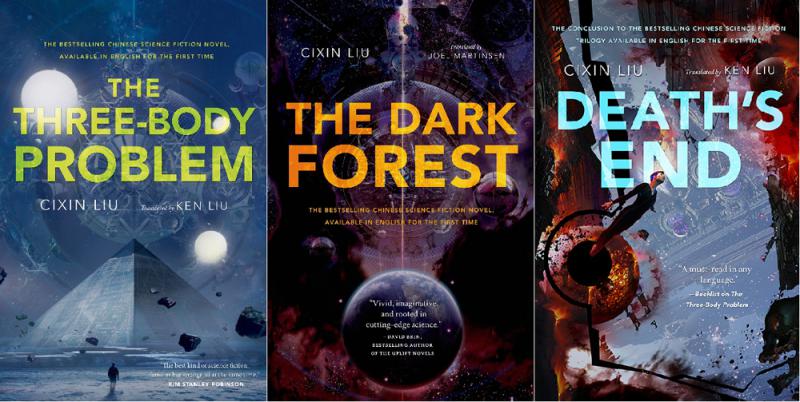

圖:劉慈欣《三體》三部曲第一部(左)、第三部(右)的英文版,由劉宇昆為其翻譯。第二部(中)由Joel Martinsen翻譯

像許多不熟悉科幻文學的讀者一樣,我初初聽聞劉宇昆這個名字,是因為《三體》。

二○一五年,知名科幻作家劉慈欣的長篇小說《三體》獲得「雨果獎最佳小說獎」,這是中國作家首次獲得這一世界頂尖科幻文學獎項褒賞。在獲獎感言中,劉慈欣說:「在中文與英文這兩個遙遠的文化星球之間,有一艘飛船將它們連接在了一起,那就是本書的譯者─劉宇昆。」

用「斜杠青年」(slash youth,意指身兼多能、於不同領域均有發揮及建樹)來形容劉宇昆,倒是十分恰當。自哈佛大學畢業後,劉宇昆曾擔任軟件工程師,是一名編輯程式及寫作代碼的好手。後來,他返校修讀法律,如今在波士頓一間律師事務所供職,負責處理高科技訴訟案件。

雖說法律行業的忙碌工作,令他常常是在通勤的火車上寫作及翻譯科幻小說,但從另一方面來說,互聯網及法律行業的工作經驗對於劉宇昆寫作科幻小說其實不乏助益。今年八月,他的短篇小說集《奇點遺民》推出,從他過往寫作的一百三十多個短篇故事中選取二十二篇收錄書中。

故事都不長,每個佔據二十餘頁的篇幅,還有更短些的,比如《播種》,只有大約兩千字。在後記中,劉宇昆談及自己寫作書中文章如《愛的算法》以及《完美匹配》時的心得,原來他寫作時的見聞及經歷與故事情節的起落以及情緒的鋪排,向來不乏關聯。

《愛的算法》靈感得自他在大學擔任助教時編寫的自動回覆學生郵件的程序;《完美匹配》中包含他在軟件公司工作的那些年,對於「大數據」等互聯網時髦語詞的反思;寫作《生活的負擔》 時的劉宇昆,正在為一個複雜的稅務案件提供諮詢服務,而故事中的女主角意外發現,考古學家尋找多時的《樓若傳奇》並非一部神秘史詩,竟是來自遙遠文明樓若星的稅法……

「想像和共情」蜿蜒纏繞

不同的職業與身份,幫助劉宇昆將多元領域的內容自如地揉入科幻文本中。他每每能將那些天馬行空的想像,譬如形似克萊因瓶的卧室,崇尚全然數字化的永生公司,還有那些漂浮在雲端的emoji表情,恰到好處地點綴入情節中,不急不緩的,並不會端着架子或故作玄虛,也不會讓像我這樣對於算法、單比特或人工智能等新興科技知識所知甚少的非科幻迷讀者覺得難以親近。

劉宇昆喜歡用「講故事」的方法來寫作科幻小說,因為在他看來,正是這些故事,「在想像和共情的滋養下」,如藤蔓般蜿蜒纏繞,將作者與讀者聯繫在一起。劉宇昆大學時修讀英美文學專業,在文學語境中長久浸潤的結果是,他的科幻書寫較之那些理工科背景的科幻作家,少了生猛與剛硬,多了詩意與美感。固然有一部分「硬科幻」的擁躉質疑劉宇昆的作品「不過是看上去像科幻作品的抒情小品」,然而在科幻這一文學類型的外延不斷擴闊、不同文學類型之間互動頻仍的當下,讀者對於文本多樣性的接納程度,或許也應提高一些為好。

書中文章原本由英文寫成,經劉宇昆的友人耿輝翻譯成中文。譯者頗能把握作品中的專業語詞,對於行文的節奏及語詞風格亦拿捏得當,令到書中諸如「夕陽已盡,月色旖旎,恆星的光芒歷經萬世、跨越蒼穹,照耀在我們身上」,「我的房間在閣樓,比房子裏其他房間更接近星星」以及「吃頓早餐,逛博物館,講老笑話」等讀來溫潤,像睡前故事那樣親昵可人。

儘管十一歲那年已隨家人移民美國的劉宇昆慣常用英文寫作,且視自己為徹頭徹尾的美國人,但我們從他平靜簡淡的文筆中,仍然能夠品咂出些許中國古典文學的味道。

收錄於書中的短篇小說《天籟之音》,講的是一位熱愛數學的大學教師的故事。他自小篤信數學是其一生所愛,為此孜孜不倦,夢想成為世界頂尖的數學大師。然而,當升級人類大腦的技術被發明出來,而他由於基因中的某些缺陷無法隨他人一同升級的時候,他過往的天分、優勢以及取得的成就,一夜之間消失殆盡。

生態學專業的妹妹試圖開導數學家的鬱悶,她舉了火烈鳥與烏鴉的例子,稱烏鴉之所以比火烈鳥更容易生存下來,是因為它們懂得適應世態的發展。這不免讓人想到中國先哲老子在《道德經》中關於「順勢而為」以及「為而不爭」的闡述。而文章最末,無法升級大腦的男主角與他擁有視覺增強植入的學生一道,「感受這精妙和諧的宇宙之美」,這其中,抑或隱或現地表達出「和而不同」的儒家哲思。

另外,《異世圖鑒》提到記憶的珍貴,並將那些閃光的片段羅列出來:鯨魚劃出的優雅弧線,閃爍的篝火,映照在陽光中的小臂……作者並不習慣直白的抒情,而是藉由一些玲瓏的意象,將情感含蓄地投注其中,點到即止,並不張揚。這與中國古典文學如《詩經》文本中頻用意象的做法相似。書中那些與親情及愛情有關的故事,時常圍繞「失去」以及不可解的矛盾展開,縈繞其中的寥落與遺憾的意味,與《詩經》中「哀而不傷」的氣氛亦暗暗相合。

在劉宇昆的作品中,我們少見傳統科幻文本中頻繁出現的意象或情境,比如殘酷血腥的太空戰役、外來物種抗爭或是外星人入侵等,更多的是生活在地球上的、有血有肉的凡常男女的故事。那些故事中的角色,大多是像你我一樣的普通人,既要操持柴米油鹽之類的日常瑣事,也要關心親人、朋友與愛人的煩惱、困窘及喜樂,還要不時思考生活與存在的意義。

行文釋出「溫柔及善意」

與極度刪減抒情段落、推重科技嚴謹與理性的硬科幻作品不同,劉宇昆的科幻小說每每將情境安置在當下此時或未來某刻的尋常生活中,他的敘述柔軟且溫情脈脈,包含對於曲折起落世事的理解與同情。他並不想批判或指責些什麼,只是直陳。書中人物並不完美,像你我一樣,缺點與優點並存。而這些不完美的個體,如何正視並接納自己的不完美,如何學習與這不完美的自己乃至不完美的世事相處,正正是劉宇昆這些短篇小說敘事的一個核心指向。

這一鮮明的指向,也是我作為一個並不熟悉科幻世界的讀者,樂意閱讀《奇點遺民》這本書的緣由所在。劉宇昆固然藉由科幻故事為你我搭建了關乎未來的、涉及異時空、迷霧以及雲端數據中心等核心意象的敘事框架,但其中最能引起我感觸與共鳴的,並不是這些奇詭瑰麗、遊走不息的想像,而是他行文時釋出的溫柔及善意,關於寬恕,關於自洽,關於沉潛之後的幡然醒悟。誠如作者本人在某次接受訪問時所說:「我沒覺得自己寫的東西和科幻有特別的關係。」

顯然,他更關心此地與此刻。

隨着科技的飛速進步以及新興技術的頻繁更迭,人們恐將由工具的操作者變成被工具左右、操縱乃至支配的被動一方。當算法能精準界定出每個人最完美的約會對象(《完美匹配》),所謂的愛情從哪裏生長出來?當個體的生命能夠脫離肉體而存在於虛擬或迷霧般的空間中(《死得其所》),當世界沒有死亡與衰敗、不受物質所規限,人類終於實現「長生不老」的渴望時(《奇點遺民》),這真的是你我夢想中的完美世界嗎?

在這本書的序言中,雨果獎得主、中國科幻作家郝景芳稱,書中故事「是關於愛的寫作,是充滿愛的寫作。」囿於篇幅,郝景芳並未詳述「愛」這個字眼在劉宇昆文字中如何透過種種細節被呈現出來。讀罷全書,我們不難發覺,在那些故事裏,小至一場約會的安排,大到生死關頭時冷靜卻引人淚目的決斷,都承載着作者對讀者不厭其煩的提醒:留心科技的發展可能會為我們身處社會以及社會中平凡個體的生活與思維方式帶來的改變甚至衝擊。

而這部《奇點遺民》以及劉宇昆的其他短篇科幻小說,也因此共享一個意味深長的內核:科技從來都不會必然地導向文明,唯有愛與良善才能解答並拯救一切。