歷來有不少古玉收藏家,對漢代玉剛卯有興趣,但真古者極少,坊間仿品卻觸目皆是。現今很少人知道剛卯是什麼東西。那是東漢時,人們盛行掛在革帶上佩用,可說是一種避邪、驅疫、逐鬼的小型護身符,亦兼作小飾物。

自頂至底,有「通心穿」(中間貫孔)。除了用玉琢成,也有用金、桃木或核桃所製。每件長不過寸許,乃小型方柱狀。作用應淵源於桃符,形制則脫胎自玉方(古人佩帶「骨管」演變而成)。

元代方回《桐江續集》有詩句詠:「佩符豈有玉剛卯,挑藥久無金錯刀。」東漢時,必在正月卯日製成;雖然沒有紋飾,但四面一定有銘文,而且規格甚嚴;要雕琢四言詩,每面兩句,共八個字,四面共三十二字;必須用秦書八體之一的「殳書」,皆減筆假借,十分難辨認。

剛卯之文是「正月剛卯,靈殳四方,赤青白黃,四色是當,帝令祝融,以敺夔龍,庶疫剛癉,莫我敢當。」古人迷信,用作厭勝。也有少量共三十四字,乃於「正月剛卯」下多加「既央」二字。其實,玉剛卯始於西漢後期,王莽曾廢止,東漢再興起;但漢亡後,則已廢除不用。《後漢書》稱之為「雙印」。

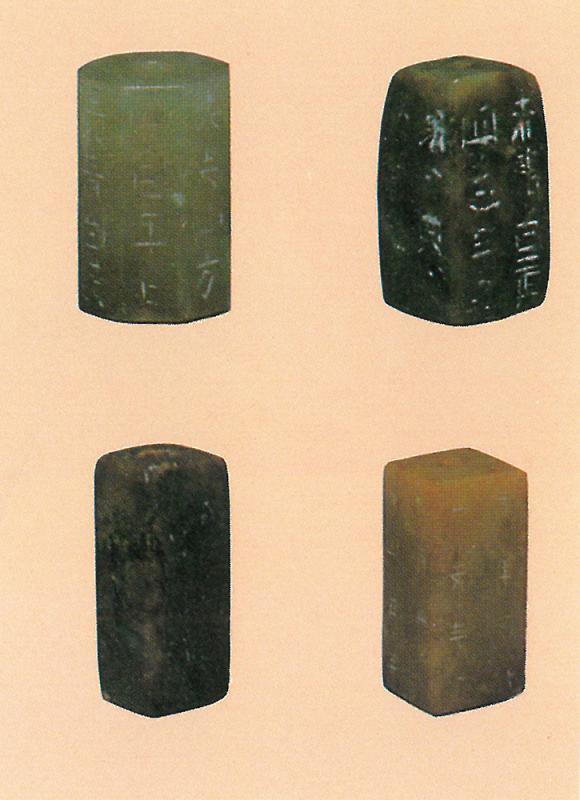

附圖為出土的四件,久埋土下受侵蝕,文字多已不可辨認。安徽亳縣鳳凰台出土的白玉剛卯,卻品相極佳,銘文清晰。

真品俱小如一指節,近仿品竟有長逾三寸。坊間亦見有刻工整篆體字者,而非減筆「殳書」。

另有每面銘文僅六個字,以及僅一面刻銘文。一望而知,均屬無知者偽造的贋品。