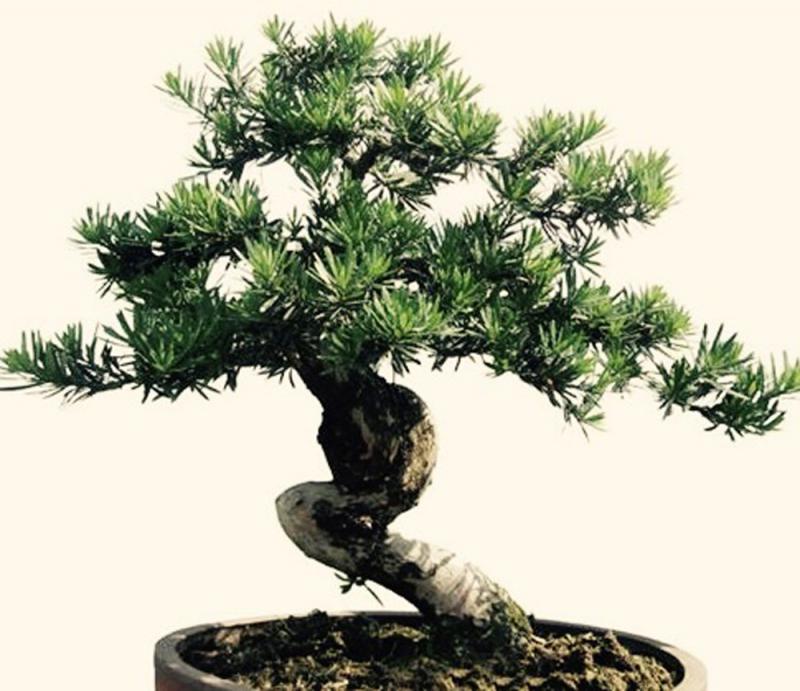

圖:盆栽為生活增添情趣\作者供圖

到旺角新雀仔街(園圃街)逛一趟,抬頭盡見雀籠。以我這樣的門外漢來看,雀籠不過是竹子編出的竹具,卻想不到這門手藝也出珍品,而且出現不少著名藝人。

聽行內師傅說,一個精心編製的雀籠,是一件綜合手工藝,由不同工匠分頭製作,竹匠製出雀籠,鑄匠鑄出掛鈎,瓷匠雕出精緻的雀杯和雀具。三種精巧的物件合起來,便是一個完美的雀籠,再為它起別致名字,如「老竹藏梅紐絲綉眼籠」、「松鼠鈎高裝畫眉籠」、「紅木綉眼籠」……不同名稱,代表雀籠本身的特色。有人不愛養鳥,卻把雀籠掛在家,點綴環境,當作一件藝術品欣賞。

就以一件鋼鑄刀雕的松鼠鈎來說,它是雀籠配件,在設計上匠心獨運,上面刻着四隻精靈松鼠,栩栩如生,爬在葫蘆瓜上偷吃,神態各異。再仔細端詳,驀地發現松鼠的眼睛不是刻出來的,而是把半粒芝麻那麼小的寶石鑲進去的,怪不得松鼠眼睛閃動,活靈活現,幾可亂真。

一具名叫「老竹藏梅紐絲」的雀籠,每根垂直的竹支十分纖幼,上面刻出旋轉波紋已很不容易,籠頂由許多竹支編出梅花和老竹的圖案,梅花和蒼勁的竹節都在藝人手上顯出神態。竹節旁邊一隻象牙小蟹,兩隻特別巨大的鉗子高高張起,手法誇張,盡把蟹的特性刻出來,箇中巧妙之處,在於象牙蟹不獨是一件裝飾品,還用來安插食物及鳥最愛吃的蚱蜢。

著名的製籠師傅,香港有李牛,澳門有謝湘。李牛製作統稱牛籠,他手製的配件有牛蟹、牛眼、牛蛙,工藝精湛,深得雀友喜歡,他的雀籠賣至十萬元。現在手上有牛籠都留着自己賞玩,不輕易讓給他人。李牛據說是舊日廣州西關人,西關多闊少,養雀為樂,李牛後來定居香港,繼續製作雀籠。澳門謝湘手製雀籠成家,故稱湘籠,自成一派,他的製作不論方圓,均刻上籠紋,個人風格強烈。

精湛雀籠名師大都消失,現在旺角新雀仔街的財叔雖不至碩果僅存,在人海中難找得第二位,只替客修補,不再製作。

七十餘歲的財叔經歷上世紀七十年代經濟起飛,養雀一時成為潮流,雀友清早提一籠雀仔上茶樓嘆茶,猶記上海街雲來茶樓雀友高朋滿座,成為雀友聚會的場所,一般茶客不會光顧,也因此名傳海外,外國電視台專程派攝製隊來港找上茶樓,拍攝他們眼中趣事的香港人生活。

養雀令人着迷,箇中樂趣非外人所知。愛屋及烏,雀籠因鳥兒而受寵,成為身價象徵,如今日名牌穿着上身。一個精巧雀籠,保留精美雕刻,半世紀甚或一個世紀過去,形狀不變,顏色依舊,也不受蟲蛀,這一門學問也不是那麼輕易得來。

盆栽又是另一種樂趣,若說養鳥樂趣是把飛翔的小鳥養在身邊,聽牠美妙的囀鳴,盆栽則收大自然天地於一盆中,如詩如畫,令人如置身在大自然中。

然而不是所有盆栽都是寸人尺樹,也有較為高大的,也屬盆栽。我看過一對羅漢松蒼勁高大,比人還高,擺設在一位富豪的上水別墅,裏面花園面積約為半個大球場,這就需要形態較大的盆栽襯托,與案頭上擺設的羅漢松觀感截然不同。

這兩株羅漢松不平凡,據主人介紹,兩株老樹接近二百高齡了,由清代、民國至今,活了三個不同朝代,現今在他手上,他要小心護理,樹會生病,老樹生病治理較難,保養老樹如老人護理,處處用心用愛,才能保持樹幹老而蒼勁,樹葉油綠,主人把這對羅漢松看作活歷史。

專責打理兩株羅漢松的花王,是一位老師傅,他最為得意的事情,經他親手栽理的高齡老樹,每年長出果子,每株樹長出一千到二千個果子,果實滿枝,到來觀賞的客人無不開心驚嘆。

老樹結出的果子非常別致,由兩個大小的果子結成一個,似是孿生,老花王形容果子像肥佛坐在樹上,長在下面的一枚最初灰藍色,到成熟時候變紫葡萄色,而且可以摘下來吃,果味可口。

盆栽是詩,是畫,是工藝和美學,加上匠人的勞作與耐心,包括經年修剪,塑造姿態和意境,保持它的觀賞價值。

這兩株接近二百高齡的羅漢松,栽植過程漫長複雜,當初還是樹苗種下,開始精心打理,留意它的生長姿態,每條枝椏的去留經細心思考,把不適合的剪除,留下有用的漸漸長出美的形態。以後,每隔兩年拔出泥土一次,拔出之後,又在原地植下,羅漢松在地上過了五十年,才移植盆中,成為足可觀賞的盆中物。我們在盆栽展覽場上,看到蜷曲的樹幹,可知道一個蜷曲的成型,使一株樹的成長推遲十五年的時光。

這是樹的故事,工藝的故事,其實是人的故事,工匠創作一件作品,如詩人情感一瀉千里,帶出詩一般的意境。在日常生活中,只要買一株茶樹小盆栽回家,放在陽台或客廳,點綴居室,已為平凡生活增添一份情趣。