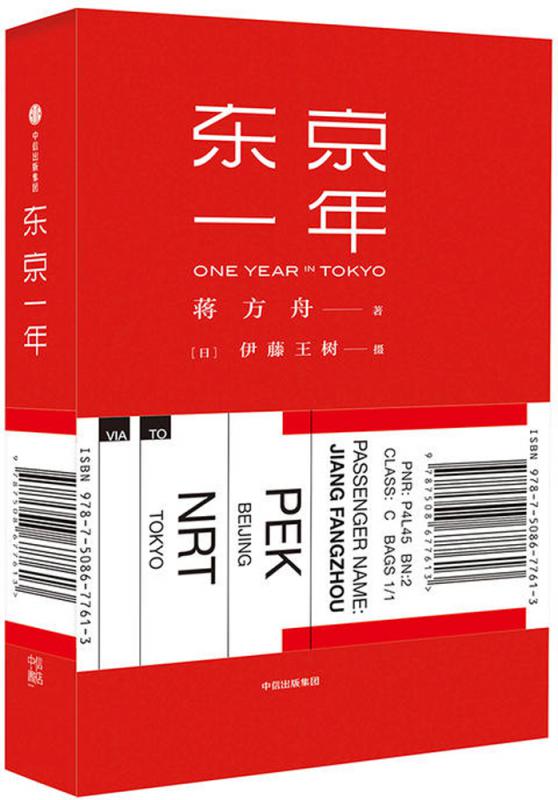

圖:蔣方舟新作《東京一年》\作者供圖

結束了在美國的訪學生活,離開那個缺乏真實感的地方,倒也留下了十個月或長或短的遊學日記。故而當我看到蔣方舟的這本日記體書籍──《東京一年》時只覺得倍感親切,頗有共鳴。

我知道應該有不少人都覺得這樣一本僅僅記錄吃吃喝喝玩玩逛逛的日記太過隨意,但我卻非常喜歡這種輕鬆、沒有用力過猛的記錄。只不過這樣的敘述方式,需要人靜下心來,細品其中的況味。像作者序言裏說的,「眼前苟且」與「詩與遠方」其實並不對立。猛然間獨自被扔到完全陌生的環境,首先需要面對的是學會如何坐地鐵,如何克服「一個人吃飯的羞澀」這樣種種的瑣碎,然後一天一天的「闖關」,從搞定交通、住宿、安排生活、與人溝通,到慢慢結識朋友、參觀、演講、旅行。正是在這樣一點一點的適應、觀察和思考中,拉開與過往自己和熟悉環境的距離,觀察自己、觀察身處的陌生社會、觀察遠方的家鄉。在大片空白裏,透過稀釋的時間,無限放大感知,讓思想毫無壓力地延展,是一種非常難得且寶貴的體驗。

蔣方舟沒有將重心放在記錄瑣碎上,我想這應該是大量刪除原日記中過於淺顯的情緒化的記錄和表達之後的結果吧。她挑選了日常生活中引起了某些思考的感悟,因而讀來常常覺出通透深刻,頗有洞見。印象最深的有描寫三十多歲有着少女心的D小姐,「成年後還小心翼翼地呵護着自己天真一面的人,本質則是複雜的──至少是見過複雜,才知道天真有多可貴」;有描寫「作家是越清醒才能越優秀的」,「作家住在自身缺點搭建成的監獄裏」;還有《天平之甍》裏四個留學僧的故事,向田邦子《春天來了》的小說……方舟在對文學或電影的講述中都帶有自己犀利的思考。

當然,書中還有對一些參觀的景點、展覽、作品的描摹,比如法隆寺裏觀音像無力垂下的手,Helen臨死前的自畫像,蒙古餐廳的馬頭琴演奏家……讓我身臨其境地產生了非常愉快的審美體驗。對所接觸的日本社會、日本人和日本文化的既近又遠的觀察,也有一些非常有趣的見解。

讀罷全書,最讓我驚訝的,是作者的坦誠。雖然這樣的寫作方式,或許會帶給作者一種「全暴露了的」快感,但如此把內心攤開來,恐怕更需要勇氣。看着她說一同吃飯的女生「好像吃很貴的牛肉是比離婚更嚴重的事故」;說「爸媽的讚揚都很勉強」,爸爸「來日本前就預備好了這個答案,想讚美這裏的乾淨……證明了這個簡單的結論,心滿意足的回去了」;說一起聊天的「日本作家也是很精於人情世故且刻薄的」。還有不避諱地描述國內作家面臨的某些困境,也不遮掩自己對脫衣舞的喜愛和對日本性文化的探究。看的時候一邊想笑,一邊也感嘆能如此對號入座的評論也真是不易啊……

經歷這樣的生活,書寫過這樣的日記,我想最大的收穫是能更加真實客觀地發現自己,找到自己,同時也更加喜歡自己。回想自己旅美的這一年,翻看這部《東京一年》旁邊的我的日記,我想,我也應該好好梳理一下我的遊學回憶。