「四王」,在清初畫壇佔重要地位,對後世追隨者影響深遠。現今不少收藏家有興趣蒐藏其畫作,但亦毀譽參半。毋疑四人筆墨技巧圓熟高超,構圖講究,嚴謹穩實,古意盎然。筆者卻恆認為不但意境不高,毫無真情實感,難言氣韻生動與空靈境界自現,兼且輒流於刻意堆砌,如閉門造車,只懂苦心一筆一墨摹仿古人,蕭規曹隨,匠氣十足,從來不師法自然,並非如宋、元文人畫家親臨體驗各名山大川與感受天地靈氣,忠實抒發真情,獨闢蹊徑,以形寫神,而形神兼備。「四王」不但以「正統」自居,唯我獨尊,排斥異己,尋且坐井保守,只摹古仿古,囿於古人,但卻把五代、宋、元文人畫強調個性、追尋創造的精神喪失殆盡,沒有了自我。古往今來,藝術貴乎創造,臨摹僅屬學習基本技巧的階段,以求融會貫通,並非終極。

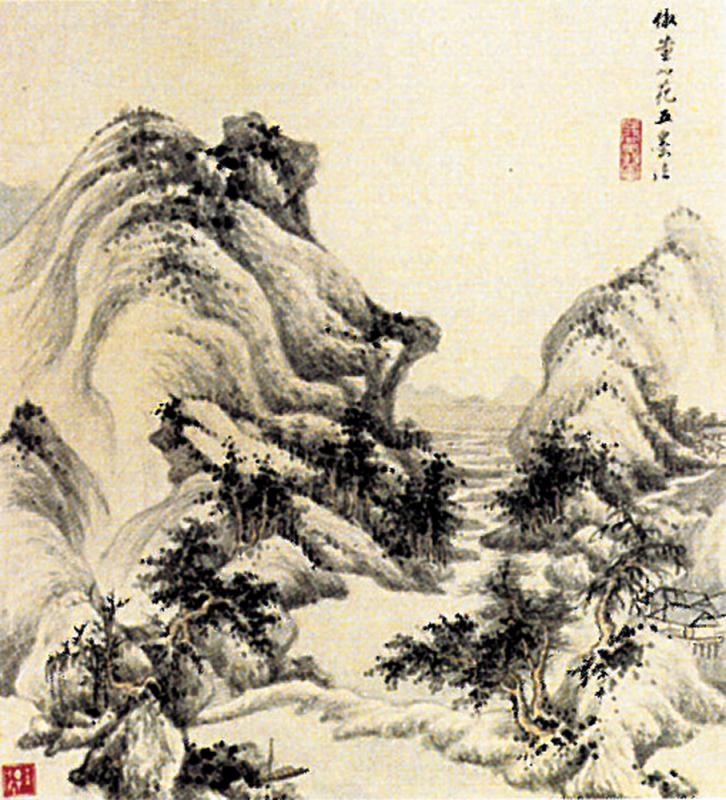

像「四王」為首的王時敏和王鑒,筆筆均要有出處:一生埋首宋人丘壑、元人筆墨,勤仿黃公望、董源、巨然、倪雲林、王蒙等大師,務求「借屍還魂」般。結果,了無生氣,枯筆如草,味同嚼蠟。一如徐悲鴻批評:「全無天真氣。」「二王」門生王原祁更明言,希望能沾「子久(黃公望)些子腳汗氣」。王翬雖偶有寫生,但仍如其他「三王」,只想長出古人之鬚眉,無自己面目。如附圖《仿古山水圖》(十開冊頁之一)可見一斑。此流弊可說延禍至今。