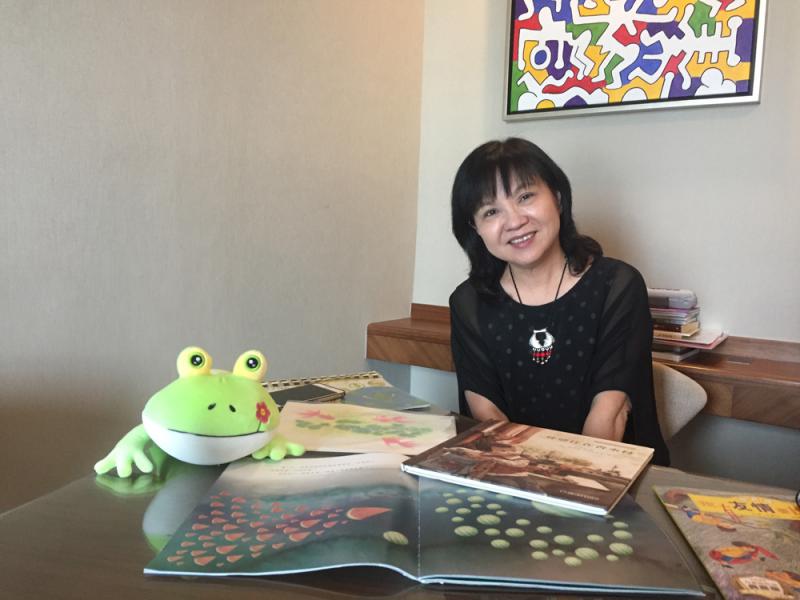

圖:「花婆婆」方素珍\大公報記者王豐鈴攝

「花婆婆」是誰?是芭芭拉.庫尼的繪本經典《MISS RUMPHIUS》中那位播撒花種子的女士,也是它的華文譯者、台灣兒童文學作家方素珍。伴隨着這個親切的稱呼,是她原創、翻譯的兩百多本繪本,以及她在華文地區推廣的兒童繪本閱讀教育。這次來港,方素珍受邀擔任香港中文文學雙年獎兒童少年文學組的海外評審,發現很多年輕作者令她驚艷。那麼繪本創作和年齡有關嗎?無關,和童心有關。「花婆婆」笑得燦爛:「繪本是可愛、純真的世界,讓我的人生可以再一次童年。」

繪本裏的太陽蛋

繪本是新世紀的產物。方素珍回憶,一九九○年大量歐美繪本湧入台灣,她開始做翻譯,五年後乾脆辭職專門做繪本。這種新興的圖書不同於傳統連環畫,它的圖文緊密結合,統一於一個動人的故事,而她會先寫好一個故事,然後去找適合的畫家合作完成。差不多二○○○年的時候,大陸市面上也開始出現繪本,方素珍便帶着台灣華文繪本創作和閱讀的經驗,十二年跑了大陸九十四個城市,通過閱讀講座、動手製作繪本等活動,在孩子們心中撒下閱讀的種子。

孩子們喜歡花婆婆的故事:內斂,溫馨,也記住了故事裏蘊涵的生命教育。「現在很多孩子早熟,可是不懂得愛惜生命,早早就開始『悲催』、『沮喪』,兩岸三地都出現優等生跳樓的狀況。」因而生命教育是方素珍正在努力推動的方向。身為兩個孩子的母親,她也常被兒子問死生之事:「媽媽我們從哪裏來?」「媽媽你要一直陪着我,將來我老了你死了怎麼辦?」她認為應該給孩子一種確定的安全感,一如兒子看的繪本書中所描繪的那樣:「媽媽不會不見,會一直陪着你。就算媽媽去了天上,那顆最亮的星就是媽媽,一直看着你。」

如果讓她來形容,繪本就如一帖中藥,能給孩子從小打好底子,亦能在其成年後慢慢調養心靈。母親去世後的那段時間,方素珍幾近抑鬱,發現就算懂得那麼多心理學理論,創作了那麼多溫暖人心的繪本,等自己碰到問題時,也一樣會痛苦流淚。她的小兒子看見跑來安慰:「不要哭了,你的媽媽不會不見,和她的媽媽去天上喝下午茶了。」她描述當時的場景:夕陽西下,兒子說媽媽你看,外婆在那邊煎蛋,月亮漸漸升上來,他說是外婆在那邊開燈。「我哭得傷心欲絕,這個時候,我教養的這個孩子反過來安慰我。」這段話,她後來寫進繪本《外婆住在香水村》,男孩小樂一邊拍着媽媽的肩膀,一邊對着天空發問:「外婆,你那邊有沒有酢漿草?有沒有人和你比賽?」

「母親的經驗,對我的寫作有太大影響。」方素珍承認。她創作的多部繪本以兒子為原型,比如《祝你生日快樂》、《媽媽心.媽媽樹》是圍繞大兒子發生的故事,比如《外婆住在香水村》、《胖石頭》中能找到小兒子的身影。

是母親也是孩子

在兒童的成長教育中,母親和老師扮演着關鍵角色。在母親與孩子睡前讀物之外,方素珍帶出了繪本的另一種可能──走進課堂。很多人認為繪本的文字太少,對於小學三、四年級以上的孩子而言「量不夠」,她卻覺得繪本的質感拓展了教育的空間。她提及一個頗具互動性的實驗,即讓孩子和老師一起,親手製作繪本。「做書不是最重要,把做書當作媒介,其實他們在學習閱讀和寫作。」這個空間還容納人本教育,「比方說我兒子可能他念書沒有那麼頂尖,但是一個善良溫暖的人。」

而在接觸繪本之前,方素珍首先是兒童文學作家。曾有評論褒揚她早年創作的童詩動人、接地氣,得益於做母親的經驗。事實上,方素珍的童詩集都在婚前寫就,裏面藏着她個人的童年記憶與觀察,仔細看,會發現還有些許調皮的意味。

比如《明天要遠足》寫春遊的前一晚:「翻過來,唉─睡不着。那地方的海,真的像老師說的,那麼多種顏色嗎?」她發現小學每次寫春遊遊記,幾乎都是在寫前一晚焦慮的心情,自然得到老師的批語:「離題」。長大後的方素珍把題目改了,明天才要去遠足,結果去年這首切題的詩,被教育部收錄在人教版小學一年級課本中。「翻過來,翻過去。唉─到底什麼時候,才天亮呢?」方素珍認真地嘆着氣,然後眨眨眼:「我幾乎一整晚都在守護第二天要帶去吃的零食!」

新繪本《外公上學去》正在創作中,如今六十歲的「花婆婆」以當年兒子的目光,溫柔凝望着父親的孤獨,故事情節設定展現出的想像天馬行空一如孩子,對生活瑣碎的觀察敏感細膩也如孩子。每個母親都是孩子。「這不是個賺錢的行業。」方素珍頓了頓:「但接觸繪本之後,我的人生,我的童年,都重新燦爛起來。人生可以再一次童年。」