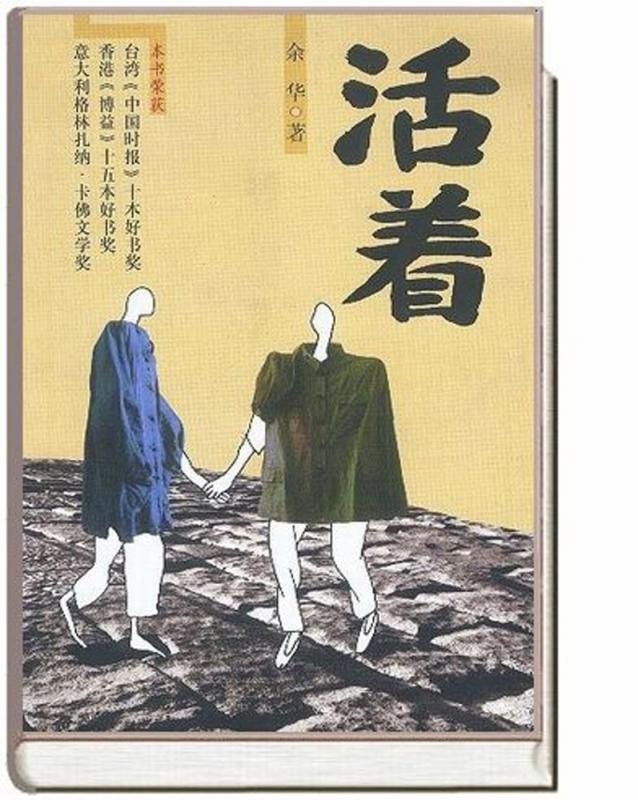

圖:余華經典小說《活着》\作者供圖

看罷電影《二十二》,心中對生命的敬畏又多了一層,想起余華的那部小說《活着》─「活着本身就是人生最大的意義。」

我不知道有多少年輕人看過這本書,但這本《活着》對我這一代人來說可謂字字入心,身邊的同齡朋友也幾乎都讀過。余華是中國當代最優秀的作家之一,他用一個悲劇故事,娓娓道來生命的流逝也散發着人性的光華,人活着就不可以被打敗,故事裏的主人公徐福貴正是這樣的活着,《二十二》裏的幸存老人也是這樣的活着。

有些人或許會覺得,活着並沒有什麼意義,但我希望有此想法的人能明白,死去更沒有意義。海德格爾認為,人只要還沒有亡故,就要以向死而生的方式活着。我們的生命,以出生為起點,亡故為終點。每個人都一遍遍地重複着這條路,這是不言而喻的。不同的是,每個人都有自己活着的方式。

小說故事裏的徐福貴經歷了人生的種種苦難:先是敗家至貧、接着父親去世、自己放下少爺身段親歷幹活、被抓壯丁離家、歸家母亡女兒變啞、大躍進時食不果腹、子亡妻病,好不容易盼來幸福的生活,女兒出嫁並懷了孩子……但是上天就好像一定要拋棄他,留他孑然一人蒼老逝去似的,之後苦難像潮水般來得更加猛烈─女兒死去,妻子死去,女婿死去,外孫死去。最終只剩下福貴一個人和一頭牛。

恐怕除了「殘忍」沒有什麼其他詞彙能形容福貴命運的不行了吧。小說故事對福貴殘忍,對讀者殘忍,其本身也十分殘忍,但卻向我們展示了生命之堅韌。但是再殘忍的悲劇,也掩飾不了其中的溫情─家珍對福貴的堅守,老全、春生和福貴三人的戰地相持、福貴毅然把鳳霞從被送養的家前背回,有慶對福貴的孩子氣……這一切閃光的東西都通過悲劇被特別放大,都是人性的美好,是值得我們守候的溫情。

福貴從一個衣食無憂公子哥到飽經滄桑的老者,即便經歷了痛到無法承受的過程,那也是人生的一種修行,他體會着生命的意義,活着的價值,《二十二》中的幸存老人們亦然。從出生那一刻起,我們便邁向死亡,沒有誰能夠改變這個事實,向死而生,活着就好。