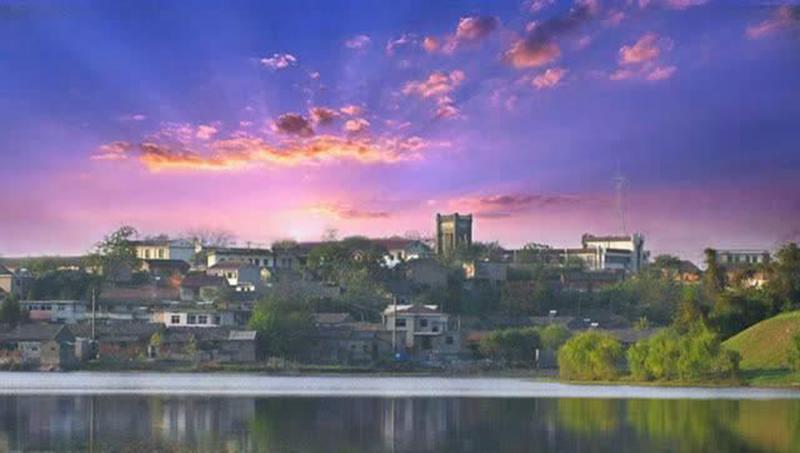

圖:大通鎮是安徽特色名鎮之一\資料圖片

皖南自古多商埠,「碼頭文化」興盛。知名者如蕪湖、安慶,還有後來的馬鞍山與銅陵。

說來慚愧,三過銅陵,始知其下有大通鎮,竟曾與蕪湖、安慶、蚌埠並稱「安徽四大商埠」。

於是乘興而往,所見所聞,訝異不已。

「一捨不得和悅洲上的花花世界;

二捨不得關門口的鮮魚、小菜;

三捨不得『生源』茶乾一個銅板一塊;

四捨不得『萬春』的瓜子一嗑兩開;

五捨不得『蘭芝茶室』的包子和燒賣;

六捨不得洄字巷的姑娘拉拉拽拽;

七捨不得『八幫大會』上的千奇百怪;

八捨不得五月端午的龍舟競賽;

九捨不得鴉片煙館的殷勤招待;

十捨不得長龍山上的黃土一塊……」

這首名為《和悅洲「十不捨」》的民謠,曾在大通鎮及周邊地區廣為傳唱,不經意地為我們記錄並印證了大通的繁盛。

大通,古名瀾溪,現為銅陵市西南郊區鎮。其位置正對長江東流向北的轉折之處,青通河在此流入長江。西北與樅陽隔江相望,南以青通河與貴池、青陽交界,距佛教名山九華山九十公里。大通水路四通八達,江心有和悅洲控制江濤,江岸有羊山磯抵禦風浪,最宜舟楫往來停泊。

從大通的碼頭坐渡船西去,十分鐘即抵對岸的和悅洲。和悅洲係長江中的沙洲,呈南北向,因江水大轉彎流速變緩,泥沙淤積而成。靠大通一側的水道相對較窄,謂之鵲江。唐孟浩然「火熾梅根冶,煙迷楊葉洲」詩句中的楊葉洲,就是現在的和悅洲,因其形狀像楊柳葉子。沙洲因水流而變,經歲月的蕩滌,不停地改變形狀,正如唐代顧況《短歌行》所言,「岸上沙,昔為江水今人家」。明代以後,楊葉洲改稱荷葉洲,大約是沙洲的形狀變得像荷葉了。由荷葉洲改名為和悅洲,有兩種說法,都與清朝水師提督、湘軍首領彭玉麟有關。一說是因洲上人為土地、為生意爭訟不斷,彭氏將荷葉洲改名為和悅洲,寓意「生意人應和顏悅色,方可生意興隆」;一說是彭氏到此操練水師,認為荷葉歲有枯榮,因諱其意而諧其音,改名「和悅」。

和悅洲與大通隔鵲江相望,相伴而生,一榮俱榮。繁盛時期,大通的精華,盡在和悅洲上。

據考證,西漢時期大通被稱為「梅根冶」,唐代在河口設水路驛站,名大通驛。至宋時,大通商旅興盛,「日出而市,及午而散」的集市活動已具規模,南宋詩人楊萬里在《舟過大通鎮》中留有「漁罾最礙船」、「魚蟹不論錢」的描述。明代洪武初年,大通設有巡檢司、河泊所、驛運站等機構。

大通的繁榮主要得益於鹽業,而這與曾國藩、李鴻章密不可分。早在道光二十九年(一八四九年),清政府為統購食鹽,在大通設立鹽務管理機構─楚西掣驗局,負責管理長江下游開往江西、湖南、湖北、安徽各省的鹽船,過境鹽船憑票納稅,每票徵稅銀二十八兩。每月經大通港進出口食鹽達十萬擔以上,被朝廷讚為「長江食鹽集散地」。一八六五年,曾國藩將楚西掣驗局更名為鹽務招商局,並在和悅洲大關口建造官衙,專理大通的招商、驗照、抽秤、收厘等事務。李鴻章接管大清鹽務後,將大通鹽務招商局改為大通鹽務督銷總局,在和悅洲設有皖岸督銷分局,另一分局設在蕪湖。

至晚清,和悅洲上人煙輻輳,頗具城鎮規模。彭玉麟在此練兵籌餉,在洲上設大通參將衙,駐參將(正三品武官)統帥水陸清軍近千人。在此期間,和悅洲上建成三條用麻石條鋪成的街道,分別是頭街、二街、三街,直通江濱。由於洲上茅屋毗連,火災不斷,彭氏將三條街上的十條巷弄均以三點水偏旁的江、漢、澄、清、浩、泳、瀠、洄、匯、洙十字命名,意在以水克火,消災祈福。後建的三條巷弄亦援例命名為河、洛、滄。和悅洲的頭街臨江,主要以商舖店面為主,二街、三街主要是辦公、文化教育及居民生活區。「三街十三巷」由此而聞名,形成密集街市建築群,助力大通及和悅洲逐漸成為安徽著名的米市、魚市和鹽市。

當地人很自豪地說:「很多人不知道,《中英煙台條約》中就提到過我們大通呢。」

這讓多少了解一點中國近代史的我,愈加惶恐。查一八七六年九月十三日簽訂的《中英煙台條約》,在「第三端 通商事務」第一款中,果然有此一段:

「……至沿江安徽之大通、安慶,江西之湖口,湖廣之武穴、陸溪口、沙市等處均係內地處所,並非通商口岸,按長江統共章程,應不准洋商私自起下貨物,今議通融辦法,輪船准暫停泊,上下客商貨物,皆用民船起卸,仍照內地定章辦理。除洋貨半稅單照章查驗免厘,其有報單之土貨,只准上船,不准卸賣外,其餘應完稅厘,由地方官自行一律妥辦。外國商民不准在該處居住,開設行棧。」

能夠被當年的西方列強覬覦,可見大通為繁盛商埠,所言不虛。只不過大通被寫進《中英煙台條約》,並不是作為通常意義上的通商口岸,只是作為「寄航港」而已。

大通及和悅洲的繁華發端於清乾嘉之際的鹽務,其發展的鼎盛時期是在上世紀二、三十年代。和悅洲設有大小江輪碼頭,江面江輪來往穿梭,運送旅客和貨物,大輪上達武漢、下抵上海,小輪上至安慶、下通蕪湖。彈丸之地的和悅洲,是皖南山區農副產品、生產生活資料的集散地,又是上海、武漢等大中城市重要的貿易中轉站,匯聚八方來客,廣納四海財富。至一九三○年,和悅洲已擁有多家碼頭、銀樓及十多家正規旅社、七家澡堂、兩家戲園,還有火力發電廠、學校、報館、教會、寺廟等。「三教九流」亦紛至遝來,賭場、煙館、妓院等隨之應需而生。市面商店密布,房屋鱗次櫛比,行人絡繹不絕,經濟、文化異常活躍;入夜後,更是一座燈火輝煌、燈紅酒綠的「不夜城」─兩平方公里的面積,人口達十萬人,人口密度比現在香港島的密度還高─被譽為「小上海」,可謂名副其實。

上海作為遠東第一大都市,近代以來,有「東方巴黎」之稱。那個時候,國內稍微繁華一點兒的商埠,都以被冠之「小上海」為榮。

既然是「小上海」,被稱為「花花世界」,有那麼多生意可做,又有那麼多誘人的都市風情和景致,令人神往和受用,是一定的。

可為何突然冒出「十不捨」呢?

(上)