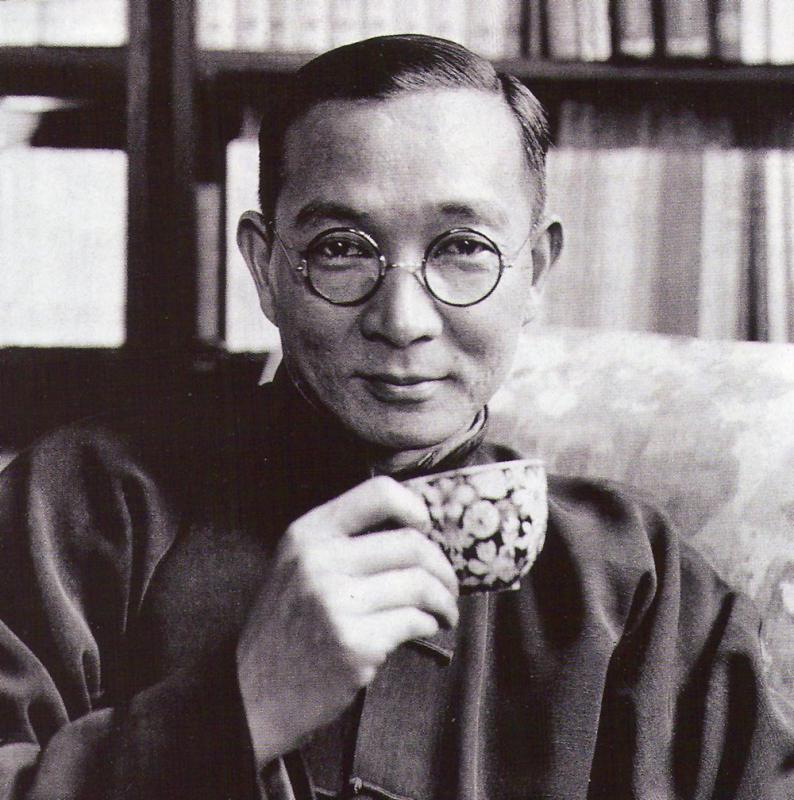

圖:林語堂\資料圖片

明明下着雨,卻還有太陽。在漳州這幾日,時雨時晴的天氣,走着走着,在路上的人也習慣了。開始接受陰晴不定的氣候。雨有雨的秀,晴有晴的美,帶着秀美的心情,每天都是好天。

這一日走到平和,走進阪仔已是晚上,雨還在下,氣候稍寒,名叫林語花溪的酒店,很貼心地給每個房間的客人準備了一個大柚子和幾小包安美枕頭餅。安美枕頭餅包裝上印着「平和特產.來自家鄉的特色小點」。

平和不是我家鄉,可是那麼溫馨的字眼,給夜裏帶着雨絲住進酒店的客人溫暖親切。晚餐吃太飽,亦無夜宵習慣,全日步行爬山看土樓,睡眼矇矓看着柚子和枕頭餅,躺在床上尚未入眠,已知今夜有好夢。

醒來到大廳尋早餐,不見備好的餐點,卻見牆上「林語堂世界文學小鎮」大型廣告板,寫着三千畝巔峰鉅獻。板上畫出未來美景,桌上還有青綠山水高樓大廈模型。聽說自二○一一年起,就開始以平和文化和台灣山地文化作為園區設計主題。除了建五星級酒店,還有林語堂學術文化園、克拉克瓷文化園、白芽奇蘭茶文化園、台灣山地部落文化園等溫泉主題文化博覽園。林語堂以「兩腳踏東西文化,一心評宇宙文章」聞名於世,現在他的出生地借他名字,打造文化旅遊的品牌。

清早趕吃早餐,為了準時抵達林語堂文學館出席「百家媒體聚焦花樣漳州,閒適平和」開鏡儀式。匆匆吃個包子和白煮蛋,把柚子和枕頭餅帶着離開酒店。行程一直向前走,每天晚上換一個酒店,卻不是浪跡天涯的孤獨。不像林語堂,從十歲離開家鄉,在世界各地讀書和講學,後來沒有再回來過。當初從平和走出去,他一定沒想到,有一天竟然有五星級酒店還有以他名字命名的文化園出現在家鄉阪仔鎮上。

一八九五年十月十日,林語堂出生在福建省漳州府平和縣阪仔鎮寶南村一個基督教會的牧師樓,當時誰都不知道就在這個基督教的牧師家庭裏,一個世界文化大師出生了。

一九七一年,已經七十六歲的林語堂,抑制不住對故鄉的思念寫下「我是漳州府平和縣人,是一個十足的鄉下人。我的家是在崇山峻嶺之中,四周都是高山……我經常思念起自己兒時常去的河邊,聽河水流盪的聲音,仰望高山,看山頂雲彩的變幻。」《我的家鄉》一文就貼在林語堂文學館的客廳。

客廳裏起碼超過一百人。為「百家媒體聚焦花樣漳州,閒適平和」開鏡表演的男女小學生,到來出席開鏡典禮的百家媒體攝影家和媒體人等等,摩肩擦踵把客廳變小了。擺在中間的林語堂雕像看着儀式進行。我悄悄地越過人群,到二樓的展廳去參觀。大略繞了一下,看見展廳分為四個部分,由國學大師季羨林題寫:「山鄉孩子,和樂童年」;「文學大師,文化巨匠」;「魂牽祖國,夢繞家鄉」;「譽滿環球,名垂青史」。然後開始靜靜地慢慢地觀看。上樓梯後靠左的展廳算是副廳吧,滄桑歲月在窗外不遠那些紅磚黑瓦的老房子露出痕跡。房子周邊是水波不動的小池,仔細一看,不像湖或池,倒是下雨淹了水的一個坑吧?雜物浮在文風不動的水上。另一窗口邊,油畫裏的林語堂手上一根煙斗,帶着眾所周知的林語堂形象,眼神對着來探望他的人,穿過油畫旁的窗口,大廣告板是「林語堂故居文化核心區概念規劃圖。」畫着未來漂亮的願景和遠景,同時還有文字「尋根語堂,漫步阪仔。根在哪裏,語堂的魂就在哪裏。」院子裏那些綠色大樹,浴着雨的葉子青翠飽滿。

這裏應是林語堂書房吧?桌子單張在書房中央,窗口邊的椅子是矮矮沙發椅,似乎並非成套,看着就是配合不到。房間裏角落處兩個書櫥,油畫裏的林語堂正好面對它們,櫥裏沒多少書,書也排得有點東歪西倒,稍稍叫人失望的是其中一個書櫥玻璃門破了,如參觀者不守法,可隨便把書拿走。更為嘲諷的是書櫥門上了鎖頭鎖着。

牆上懸掛着林語堂當年收藏的書畫,應是複製品。沒真正裱好框好,很隨便懸着。幾幅張大千的畫,包括著名的潑墨荷花,徐悲鴻以小楷寫給語堂先生的信,于右任贈送林語堂夫婦的書法,題籤「經堂博士翠鳳夫人指正」。另有幅紅紙寫的「回家好開心。林相如。2011‧10‧16」。曾在漳州作家朋友楊西北博客看到,二○一一年福建平和縣頒發林語堂文學藝術獎時,邀請了林語堂三女林相如前來,應該就是那個時候留下的手跡。

樓梯右側才是正式展廳,牆上貼着前言和後語。站在門口,看見手握煙斗的林語堂照片對着所有來人,但他的視線卻非直視。他在看展廳中間一個中年男人,手拿把略濕的傘,身體向前傾,像研究什麼似地,默默地看展廳玻璃內林語堂著作。下雨天,來的人不多。

下樓來,儀式仍在進行,心裏稍惋惜,叫孩子們表演的節目是念古詩,如改成朗誦林語堂的《我的故鄉》,是否更理想。畢竟,我們來到了林語堂的故鄉。他多次在文章裏懷想「如果我有一些健全的觀念和簡樸的思想,那完全得之於閩南阪仔之秀美的山陵,因為我相信我仍然是用一個簡樸的農家子的眼睛來觀看人生。」

剛剛下車時雨較大,匆匆穿過綠樹紅花的院子,跑進文學館,出來才發現林語堂故居就在同一個院子。裏外兩間,擺着簡陋的木製餐桌椅子等。從後邊的房間裏爬上一個十分陡的木樓梯,小閣樓上簡單的衣櫃和床,還有小小的窗口,當年林語堂從這個小窗口望向不遠處的青山和綠水,童年時期印象深刻的故鄉山水在林語堂的文章裏不斷出現。回到樓下,廚房後面有一口水井。應該是沒在用了。水井邊是林父林至誠於一九○○年創辦的銘新小學堂。這時一個導遊帶着幾個遊客進來,聽見他說,就這張課桌,當年林語堂六歲時在這裏讀書的座位。十歲的林語堂離開這裏前往廈門鼓浪嶼升學,從此,為了追尋學問和理想,漸行漸遠,足跡遍世界。

回到門口,題着「林語堂故居」的匾高高掛着,院子的圍牆開滿紫藍色牽牛花,香蕉樹生長在圍牆內,門外有開得絢艷的紅色三角梅,還有一本雕塑大書,雕刻着「我的故鄉」一文,另一邊是林語堂一家八口的雕像。雨仍在下,有越落越大的趨勢,有人說「快來快來,我們和林語堂一家人拍個合影吧。」旅遊巴士在雨中等待我們繼續下一個景點。