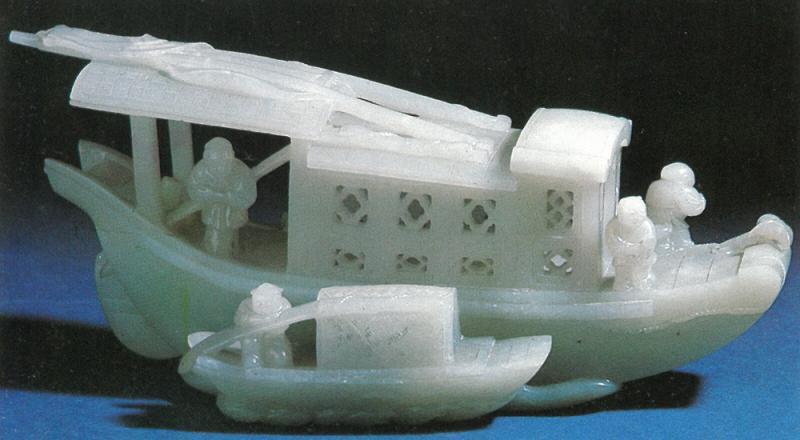

附圖為清代乾隆晚期圓雕青白玉擺件,用整塊玉雕琢成小舟泊近客艇;二者看似分開雕成,其實以原玉塊琢出來,彼此毗連。搖櫓的船伕與艇首躬立的僕從,形神兼備。從此一玉件可見乾隆時期玉圓雕十分注重工巧勻稱,鏤空透雕技術精湛,細緻若縷;可說與當時竹刻、木雕、牙雕、角雕,甚至核雕如一脈相承;鏤刻難度高,追求複雜和逼真,富立體感。由於那時臣服了新疆部族,能直接操縱新疆和闐的玉料,故不愁「和田玉」溫潤細結的玉材短缺。玉雕人物、鳥獸、舟車、花果等,務求生動形肖,但往往流於「千篇一律」及「工匠化」。雖然愈來愈複雜和具象,卻欠缺創意與想像力,非但毫無意簡形清的古拙味,亦缺少純藝術造型的成分。換言之,僅屬精雕細琢的上乘工藝品,而難以作為藝術雕塑品般欣賞。清初三朝時,名家如王文安、胡德成和姚宗仁(仿古)等,也輒犯此弊,技巧高、卻乏意趣。

除了玉雕小舟外,使人不禁想起山東濰坊歷代相傳的果核雕(源於北京)。明代核雕高手王叔遠所精雕的「核舟」,如鬼斧神工。少年時便唸過描述精微的散文《核舟記》。蘇東坡、黃魯直等五人在篷船上栩栩如生,八扇小窗戶開合自如;並摘錄《赤壁賦》十六字為刻文;但所雕桃核約三公分高而已!