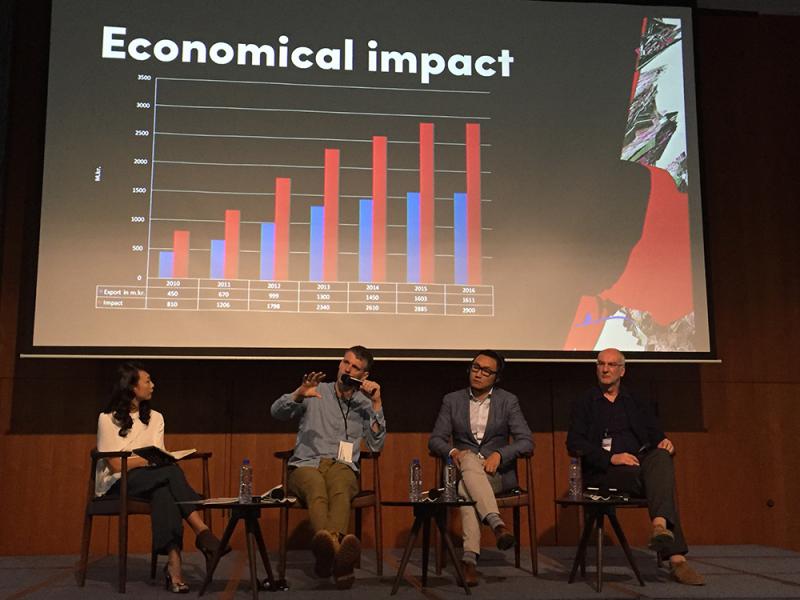

圖:Grimur Atlason(左二)講述冰島電波音樂節的經濟效益/大公報記者謝敏嫻攝

【大公報訊】記者謝敏嫻報道:西九文化區表演藝術團隊主辦的「從網絡到共同製作─歐亞地區案例研討」公開論壇昨日於亞洲協會香港中心舉行。該論壇是第三屆「製作人網絡會議及論壇」唯一一場公開活動,由五位來自德國、日本、澳洲、內地及冰島的製作人,從舞蹈、藝術節、戲劇及音樂等領域,探討文化藝術的生態系統、製作人角色的變化與發展,以及藝術與商業等議題,共有二百多名表演藝術從業者及公眾參與。

業內溝通 文化共融

今次論壇的第一節首先由墨爾本藝術中心的亞洲藝術創意製作人Stephen Armstrong及橫濱表演藝術節總監Hiromi Maruoka,主講各自機構歷來與其他亞洲地區聯合製作的項目,拓展至建立表演藝術平台的意義。

創辦於一九九五年的橫濱表演藝術節,一開始以東京為主要據點,後在二○一一年將總部遷至橫濱,藝術節的形式從「交易市場」轉向「會議」,更專注在建立全方位的文化交流平台。Hiromi Maruoka認為人際網絡不因地理位置而改變,表演藝術推廣不能局限於單純的交易,更應專註文化交流。

她說道:「我們近年多個製作都重視亞洲地區之間的合作,然而『亞洲』無論在地理或文化上,都是一個無比寬闊的概念,跨文化跨地域共同製作的價值何在?毋庸置疑,我們在這過程中遇到很多困難和挑戰,但只有我們都在這些平台上邁出一小步,不斷累積會產生巨大的影響。正因為這些平台,業內人士有互相了解和交流的機會,才能建立『網絡』,最終達到跨文化共融。」

冰島音樂 輸出全球

論壇的第二節以歐洲舞蹈中心網絡主席Walter Heun、上海文廣演藝集團副總裁馬晨騁及冰島電波音樂節經理Grimur Atlason透過各自機構的個案,講述藝術與商業的相互作用。

冰島擁有約三十二萬人,是歐洲人口密度最小的國家,在地理上被絕對「孤立」。Grimur Atlason回憶說:「冰島電波音樂節始創於一九九九年十一月。在此之前,冰島甚少音樂家或音樂節,據去年的數字,為期五天的電波音樂節目前已為冰島帶來非常可觀的經濟效益,尤其是旅遊業。」 二○一六年,該音樂節共有九萬人次參加,吸引二百二十個藝術團體逾二百五十個正式節目演出,六百八十個節目在非正式場地演出。原為旅遊淡季的冬天已變成旺季,每年因音樂節來冰島的旅客持續增長,已佔總參與人數過半。旅遊業興旺帶動的經濟效益也證明冰島音樂在向全球輸出。

去年十二月開演的上海版《不眠之夜》(Sleep No More)是上海文廣演藝集團與英國Punchdrunk劇團聯合製作的浸入式戲劇,不久前演滿百場仍一票難求,更是帶動酒店、餐飲等商業活動。作為該版本製作人的馬晨騁認為商業性恰恰讓藝術找到市場,而市場為藝術家提供再創作的機會和資本。

更多詳情可瀏覽網頁:www.westkowloon.hk,或登入Facebook專頁「West Kowloon Cultural District」。