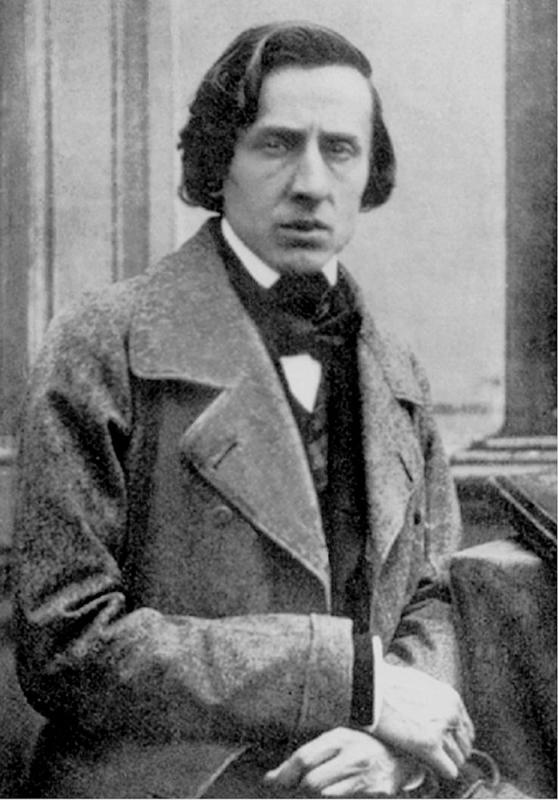

圖:蕭邦像 資料圖片

我參觀過蕭邦出生的故居,瞻仰過他在華沙的紀念碑,尋覓過他在巴黎旺多姆廣場邊上的臨終寓所,拜謁過他在巴黎拉雪茲神父公墓的墓地。他的音樂天賦和成就舉世讚頌,只是我不懂音律,難以有中肯的評說。但他對祖國的愛戀,對同胞的熱誠,我卻感受至深,幾次激動得淚垂難禁。

弗雷德里克.蕭邦於一八一○年三月一日出生在華沙以西五十多公里處的一個小村莊。父親尼古拉是法國人,年輕時移居波蘭,後成為法語教師。在一位伯爵家任教時,他結識主人的女管家尤斯丁娜,結婚後生有四個子女:弗雷德里克排行第二,上有姐姐路德維卡,下有兩個妹妹。蕭邦不到一歲時,父親在華沙謀得一個教職,舉家於是搬遷過去。全家人都酷愛音樂,父親喜歡長笛和小提琴,母親喜歡鋼琴,幾個孩子從小就受到波蘭民族音樂的薰陶。蕭邦六歲就能將聽到的樂曲在鋼琴上彈出,八歲就參加公演。十六歲時,他進入華沙音樂學院學習。三年後畢業,這位被老師譽為「音樂天才」的年輕人先後到奧地利、捷克和德國遊學和演出近兩個月,獲得極大成功。從此,他眼界大開,萌生走出國門奔向歐洲大樂壇的夢想。

波蘭地處歐洲大陸的心臟地帶,是列強的必爭之地。從一七七二年到一七九五年的二十三年中,波蘭三次遭瓜分,沙俄、普魯士和奧地利分別侵佔其領土的百分之六十二、二十和十八,具有八百年建國歷史的波蘭宣告滅亡。一八○九年,拿破侖遠征俄國期間在波蘭中部建立華沙公國。遠征失敗後,歐洲列強重新瓜分波蘭,華沙公國的大部分領土歸屬沙俄,改建波蘭王國,由沙皇亞歷山大一世兼領國王。沙俄在波蘭實行民族歧視和政治高壓政策,取締出版和言論自由,迫使大批有才華的波蘭藝術家、作家、科學家背井離鄉,流亡國外去謀生。蕭邦在父母的支持下,於一八三○年十一月二日離開波蘭,再次前往被稱為「音樂之都」的奧地利首都維也納。他後來說,當時確有一種宿命式預感,「一旦離開,將成永別」。

蕭邦去國的消息傳開,許多朋友和同學趕來為他送行。他乘坐的馬車行至華沙南郊,送行者為他合唱了一首惜別之歌:你人走了,「但你的心卻留在了我們中間」。然後,他們把一個事先準備好的盒子塞給他,囑他永遠不忘祖國。他打開盒子一看,裏面裝的不是一般的贈品,而是一抔黑色的泥土。他當然領悟他們的心意,遂將盒子高高舉起,高呼着「波蘭,波蘭」,淚灑衣襟,悵然而去。從此,為時十九年的後半生,他一直漂泊在異國他鄉,但無論走到哪裏,總是帶着這抔泥土,無論丟棄什麼,這抔泥土總是收藏在身邊。他把它視為祖國的象徵,孤寂時從中得到慰勉,悲愴時從中得到力量。

蕭邦抵達維也納不久,即傳來一批波蘭青年軍官和學生於十一月二十九日發動武裝起義的消息。他們襲擊沙俄駐軍,宣布波蘭獨立,成立民族政府。蕭邦感到異常興奮,後悔偏偏在這時離開了華沙。與他同時抵達維也納的好友提圖斯.沃伊捷霍夫斯基當即決定返回華沙參加戰鬥。蕭邦表示要與他同行,但得到的回答是「你的一雙手只適合用音樂報效祖國」。恰在此時,他接到父親的來信,勸他決不要回來,警告他「這時回來就甭想再出國」。不回去也罷,但蕭邦知道,奧地利是沙俄的盟國,維也納不宜久留,遂於一八三一年七月斷然離開,途經普魯士赴前往法國。途中,得悉華沙起義失敗,波蘭淪為沙俄的一個省,他悲痛欲絕,決計再也不回異族統治下的波蘭。在這段苦痛難熬的半年多時間裏,蕭邦總是借助琴鍵發泄自己滿腔的悲憤,彈奏波蘭民族樂曲和自己的《波蘭幻想曲》。同時,他還創作了被稱為「革命練習曲」的《e小調練習曲》等充滿愛國熱情的樂曲,表達他對故國的懷戀,對起義同胞的支持。

一八三一年十月,蕭邦抵達法國首都巴黎。此時的巴黎,經過一七八九年那場大革命,政治空氣比較自由,藝術氛圍比較濃厚。蕭邦發現,巴黎聚集着成千上萬波蘭愛國者,其中有作家、藝術家、社會活動家和軍人。他把他們視為「自己人」,心有所思就向他們傾訴;而他們則把用琴鍵表達愛國情感的他稱為「鋼琴詩人」。蕭邦一邊舉辦音樂會、參加沙龍活動、充當鋼琴教師,一邊創作了大量樂曲。《波蘭旋律大幻想曲》、《瑪祖卡舞曲》等作品,不但保持了波蘭音樂的民族特性,還通過追溯波蘭輝煌的過去,關注波蘭撲朔迷離的未來,表達了憂國憂民的愛國情懷。同時,他還為亞當.密茨凱維奇、文岑特.波爾等波蘭著名愛國詩人的作品譜曲並演奏,在同胞中引發巨大反響。著名德國音樂家舒曼稱讚他的作品為「隱藏在鮮花中的大炮」,總是為波蘭的自由與解放而轟鳴。 (上)