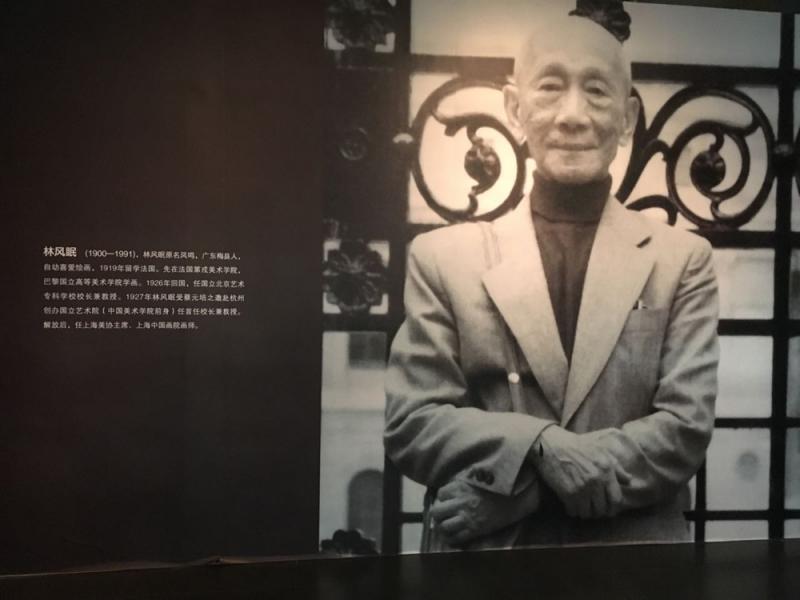

圖:展廳中放大的是林風眠於一九七九年重回巴黎母校時的留影照片\作者供圖

去看林風眠特展之前,我一直在想:一位傑出的藝術家究竟特別在哪裏?是為藝術而藝術,還是為人生而藝術?

三月初,北京畫院美術館正在舉行「清寂鶩影—林風眠藝術精品展」,匯聚了林風眠二十世紀四十年代至七十年代的三十六件精品。飄盪着《Ave Maria(聖母頌)》背景樂的展廳裏,頭頂的射燈在地面上投射出一隻小小的白鶩,枯瘦蒼勁的身軀如箭矢般穿過隨風搖動的蘆葦叢。這個蕭瑟孤寂但又充滿力量的剪影來自於林風眠一系列以秋鶩為主題的作品。

林風眠的畫很容易入眼:濃濃淡淡、幾近鋪天蓋地的灘塗中,穿插着些許透亮的水塘,成排的蘆葦,還有接踵而飛的鶩群;閃光的花瓶裏盛開着怒放的菖蘭;嫻靜淡雅的仕女,或坐或立,或梳妝或奏樂,靜態中蘊含着動態美,恍若舊日相識在夢中相會,要想與她們促膝長談一番。

然而,在這祥和寧靜、「繪畫世界美」的背後,卻是林風眠顛沛流離、歷經坎坷的悲苦人生。他的內心是有多強大?對藝術的堅持是有多執著?

一九○○年出生的林風眠,少年時代就表現出令人嘖舌的繪畫天賦,未到二十歲赴法國以半工半讀的形式留學,二十一歲就被推薦進入巴黎高等美術學院柯羅蒙工作室學習(徐悲鴻此前也在這個工作室學習),畢業之後在歐洲遊學期間受到蔡元培賞識,受邀回國。這位留法「海歸」,二十六歲就當上了北平藝專(今中央美院)的校長,成為二十世紀全世界最年輕的高等藝術學府校長。展廳中陳列着林風眠年輕時留法的照片,眼神中流露出十足的自信,一派意氣風發。

上任後,他開始施展自己的藝術抱負。改革中,他頂着藝專學院派的抗議—「齊白石這個木匠前門進來,我們就從後門出去」—擯棄畫派之嫌,邀請「草根畫師」齊白石「出山」任教。儘管就連齊白石本人都自嘲是「鄉巴佬」出身,不肯到洋學堂教習,林風眠仍一次次登門邀請,最終感動了對方。二人惺惺相惜,成為忘年摯交。才華、眼界、修養,在不足而立之年的林風眠身上展露無遺。

展覽中的第一幅作品就是林風眠於一九三一年贈給齊白石的《雞圖》。絹底畫布上,雖寥寥數筆勾勒、輪廓看似粗放,卻是將三隻白羽紅冠的肥美公雞奔走啄食的神態展現得淋漓盡致。畫面左上方是林風眠的題贈:「齊白石先生正畫,後學林風眠,西湖一九三一春」。

似乎年輕時太過順遂得意的人生,到了後來大多都要遭遇波折與考驗。就好比被譽為「雕塑天才」的意大利建築家貝爾尼尼,中年時期因為判斷失誤,事業跌入谷底,飽受負評。回望林風眠的一生,多舛的個人命運始終被跌宕起伏的大歷史裹挾。抗戰爆發,時局動盪,在逃難的洪流中,他前半生所積累的大部分作品,毀於一旦。重慶嘉陵江畔,他過起隱居的生活,潛心作畫七年。沒有畫布就將宣紙裁成方形,買不到油畫顏料,就改用彩墨。也是在那裏,他的畫藝達到純熟,中西合璧—不同於中國水墨畫的留白,他的風景畫幾乎被色彩沾滿;視覺上又不及西方油畫的濃烈,依然散發着中國畫的意境與深遠。

新中國成立後,林風眠從重慶回到上海,然而革命浪潮接踵而至,他被打上了「黑畫家」的標籤,遭反覆清算。在上海的公寓裏,他親手將兩千多張作品浸泡在浴缸裏,用木棍攪成紙漿再用馬桶沖走。日日夜夜,像個罪犯般的銷毀證據。隨後,他遭到抄家。再後來,鋃鐺入獄四年。然而,面對磨難,他沒有像好友傅雷那樣選擇自殺,而是始終堅信自己的藝術追求和價值觀,相信只要活下去就有希望,只要人在,畫還會有。一九七七年,他獲准移居香港,憑記憶將親手毀掉的作品重新帶回人間。

縱使世界變遷,歷經坎坷,林風眠也沒有借畫筆控訴,沒有表達憤怒或寬恕。無論是展廳所見的風景題材作品如《江南》、《郊外》、《農村小景》,靜物畫如《三隻梨》、《菖蘭》、《花卉》,還是人物畫如《思念》、《吹笛仕女》,他將現實中的苦難化為了繪畫裏的詩意,美過之後卻是寂寥與惆悵。

有人將林風眠比作中國的馬蒂斯,二者的靜物畫異曲同工:色彩亮麗,筆觸簡潔又大膽,花朵、桌布、水果的布局有如音符般的律動。然而,何止是馬蒂斯,在他的畫作中,還能看到擅長遠景透視的達芬奇,喜好濃郁色塊堆砌的塞尚,以杏仁眼睛、瓜子臉、長脖子、豐滿人物線條為專屬標識的莫迪利亞尼等等西畫大師的蹤影。不過,於林風眠看來,「繪畫是很個人的東西,個人裏面創造出來就是流派,我主張還是個人發展」,「繪畫本質是繪畫,無所謂派別,無所謂中西」。

展廳裏放大的是林風眠於一九七九年重回巴黎母校時的留影照,表情依然慈祥,卻還有一絲天真,如同與落霞齊飛的秋鶩,逆風疾行,留下的是孤寂與倔傲。

在歲月的跌宕和命途的多舛中,我想,唯有對藝術的堅持,對真善美的執著,才能化解掙扎和悲哀,換來平和與溫情。