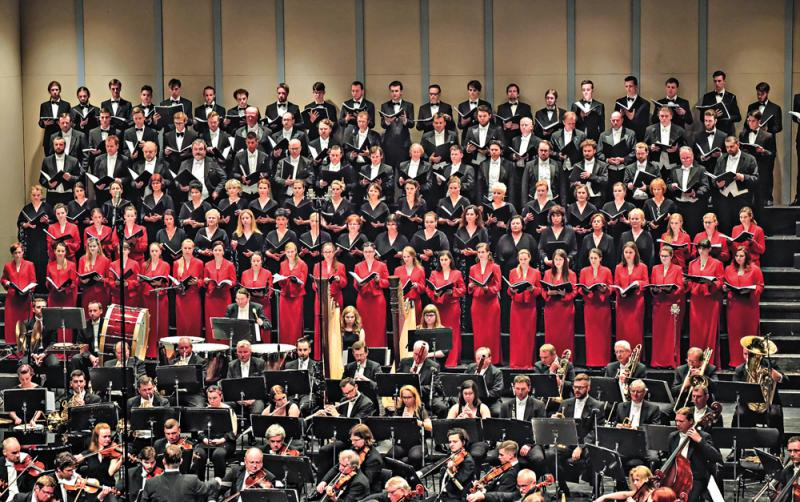

圖:捷克布爾諾國家歌劇院楊納傑克歌劇樂團及合唱團 © Marek Olbrzymek

今屆香港藝術節請來了捷克布爾諾國家歌劇院於香港文化中心表演多場音樂會,筆者欣賞了其中的兩場,在二月二十六日之德伏扎克的《聖母悼歌》。《聖母悼歌》拉丁文的詩文從中世紀一直流傳,歷代有不少的作曲家為詩文譜曲。

德伏扎克《聖母悼歌》

詩文描述聖母瑪利亞在十字架下悲痛目睹兒子耶穌受難離世時哀慟之情,德伏扎克的《聖母悼歌》在眾多著名的《聖母悼歌》中屬於較大的編制。一般認為誘發德伏扎克動筆及完成《聖母悼歌》,是與他三名年幼子女去世有關,不過作品畢竟是充滿虔誠的宗教熱忱,能夠描繪漫天愁雲黑影的悲鳴哽咽聲,但又同時充滿細膩深刻的闡述,情感跌宕起伏甚大,效果感人至深,真是十分欣賞布爾諾國家歌劇院的演出。

管弦樂團、合唱團和四位獨唱家,把巨著的張力顯示無遺,十段的詩文和唱段、場景的營造各自成體系,由於歌詞主要瀰漫着悲慟之情,灰沉的氣氛,如果作曲家未能引入多元的變化,很容易會變得單調乏味,但德伏扎克卻經過細緻的編排令到織體的厚薄,人聲、樂器多寡達至平衡,例如第一樂章氣勢恢宏的大合唱與樂隊配合得宜,下行半音階的旋律線條恍如聖母淒然淚下,加上不協和弦更能刻畫斷腸之聲,突然的強奏又顯悲慟之情如湧流衝擊,到了第二樂章之段落只用四個獨唱家,婉轉之聲令人沉思反省,及後樂曲都會巧妙運用大型與小組音色和組合的對比及變化,最後的第十段更是精彩絕倫,開始時重用第一樂段的素材,詩文描述主賜我(耶穌)死後升天,榮主愛主億萬年,到最後唱「亞孟」時更用了飛升澎湃的和聲轉換,用上具氣勢的賦格模仿對位,這樣走向光明與盼望,想像雄奇,令人折服!擔任指揮的基茲林克對速度、氣氛的掌握很突出,令全曲劇力全然透視出來。

楊納傑克《小交響曲》

第二場音樂會在二月二十八日,這是全楊納傑克的作品。楊納傑克(1854-1928)與德伏扎克(1841-1904)二人分屬好友,年輕時的楊納傑克的作曲風格深受年長一些的德伏扎克影響,但楊納傑克到了二十世紀時的創作風格起了很大的變化,而他最突出和成功的作品大多在五十歲後才創作,是位大器晚成的作曲家,由於他不倦的學習及長時間搜集研究民間音樂,之後又從捷克語之節奏和特徵體會出一些旋律輪廓和節奏動機,逐漸形成其獨特的個人風格,樂曲富創意與想像力,具備現代氣息但不會艱澀難明。

楊納傑克在二十世紀初就在布爾諾定居及辦風琴學校,為布爾諾的地方奠下良好的音樂教育基礎,筆者在二○一四年也專程到布爾諾遊覽,到訪楊納傑克的故居(今成作曲家的博物館)緬懷作曲家的生平事跡,城市雖然不大卻是閒適舒泰、地靈人傑,今日能欣賞到布爾諾國家歌劇院的演出,自是有一番滋味。

布爾諾的音樂家們真的很了解作曲家的風格,第一首樂曲《小交響曲》,第一樂章銅管樂奏出的號曲,金碧輝煌的格調,配以現代感的節奏動機,第二樂章「城堡」木管樂的舞曲充滿動感和奇趣,第三樂章「女王的修道院」弦樂的聲音融和與木管樂的交織甚具氣氛和情調,第四樂章通往城堡的街道又變得活潑熱鬧起來了,第五樂章市政廳,開始時柔和輕巧,後來回到樂曲首段的號曲便相映成趣了。管弦樂團演繹生動活潑、變化靈巧,音色表現相當不俗。

第二首樂曲是《永恆的福音》,管弦樂序曲中加入小提琴獨奏,再由男高音入唱(彼得柏格)擔任,音色雄渾富力量,第二樂章合唱加入「那天使飛越洪淵……」氣氛不凡,及後兩個樂章盡顯作曲家的精湛編配,合唱與樂隊也是完美地演繹箇中神髓。音樂會最後一首樂曲是格利高利彌撒曲,作曲家用了古老的斯拉夫文字格利高利字母作為唱詞,第一樂章是管弦樂團的音樂,奏來飽滿又細緻,第二樂章是「垂憐頌」,合唱音色通透,獨唱表現力強,第三樂章是「光榮頌」,女高音獨唱、合唱、男高音獨唱交替演唱交織出廣闊的場景。

第四樂章「信經」音色對比強烈、配器法富想像力,第五樂章「歡呼頌」,小提琴獨奏銀光閃閃般伴襯獨唱和合唱,第六樂章「羔羊頌」,是全曲最慢的樂章,充滿令人反思和默想的空間,第七樂章是管風琴的獨奏,這段真不得了,聲徹寰宇般的氣魄,風琴師的藝術、作曲家的創作都令人讚嘆不已,到第八樂章管弦樂團再度發揮其雄健之聲響,定音鼓更是當中的靈魂角色,樂團的演出為整個彌撒曲奏出響徹雲霄的圓滿結束,這時全場觀眾為捷克布爾諾國家歌劇院的演出報以熱烈喝彩聲,真堪稱絕妙的演出和水平。