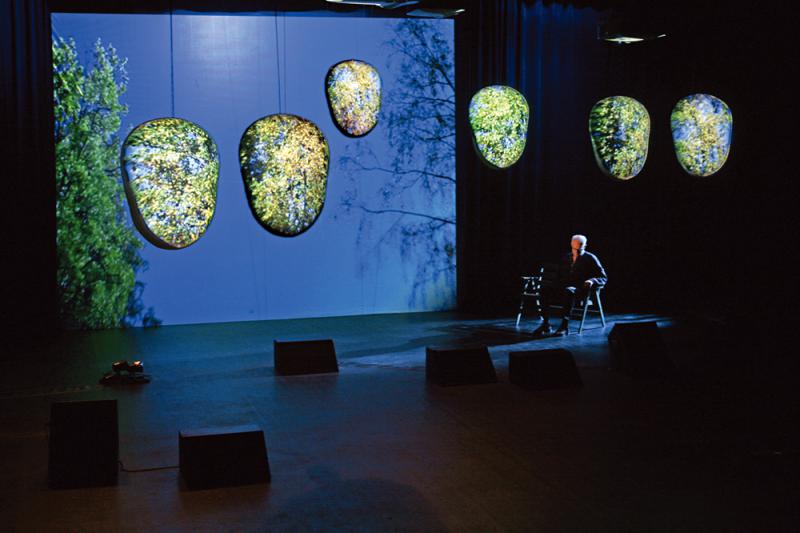

圖:懸吊在台上的六個「圓形小銀幕」

來自挪威藝團「天選者」的《暗影》,是一齣結合了錄像與戲劇的「錄像劇場」作品,由Jon Fosse編劇與Kari Holtan導演,創作上的構思於古今中外五花八門的演出中,仍顯得獨特。

何俊輝

筆者觀看了《暗影》三月一日的演出。劇中有四位長者演員在舞台上表演,二男二女像兩對夫婦。一對顯得恩愛,另一對則好像存有一些感情問題。

男方於正式演出前已獨坐在公園椅子,漫無目的,他不時手震,看來是患上柏金遜病。

創作構思頗見獨特

這伯伯得到似是其妻的婆婆用溫柔的身體語言獻上安慰或關愛後,婆婆離開伯伯並獨坐在鋼琴前流露出心事重重的樣子……跟普遍舞台劇的錄像是現場演員演出的「配角」不同,《暗影》的現場演員只是沒有任何台詞的「配角」,錄像才是有大量台詞要演繹兼見清晰戲劇主題、意義的「主角」,觀眾會見到除了公園伯伯長時間留在台上外,其他三位演員的戲份都很少,反而六個錄像中人的戲份很多兼較平均。

六個錄像中人全是小朋友,六副臉孔分別投射到懸吊在台上的六個「圓形小銀幕」,臉孔時而出現(開口說話或沉默)時而消失,出現時總以長鏡頭(Long Take)加特寫鏡頭(Close-Up)拍攝。

六個小朋友於整個演出不是各自剖白便是跟其他小朋友傾訴,大量的說話內容主要關於生活或人生的感受、意義、去向,為何年紀小小(約八至十歲)已懂得細說細味生活或人生?

當筆者聽到小男孩深情地說:「我一直都等你!」而小女孩笑着回應:「……想像與你再見」時,根本就像一對應付過波折的成年戀人,不過此劇的喜悅說話相對少,關於做人感到迷失、不安的說話較多,類似「我不明白我在哪裏?」「我害怕!」等說話多次出現於劇中,幸好往往有熟人以「不要害怕」之類的話作安慰。

微妙場面讓人細味

從迷失、不安的說話演繹效果來看,那些語氣、情感明顯也是來自成年人的生活體驗,給人的整體感覺是:錄像中的小朋友象徵成年人的一顆赤子之心,當成年人(如公園伯伯與其妻子)當局者迷地被生活困局纏繞或質疑做人的存在價值時,能使自己正視困局源頭、負面情緒及去找傾訴對象、解困方法的原動力,正是內心深處或潛意識那個像白紙般單純的小朋友,小朋友好比過去的我或真我。

劇末聽到有小女孩說:「曾經生氣,現在不生他的氣。」說話的意思是從不愉快的經歷裏學會了一些能使自己成長的東西,這正是編劇要觀眾借鏡的好榜樣。

別出心裁的是,《暗影》中所有說話都沒有憶述敘述一些具體事件,所有說話都只屬一些人生/生活感受或體現角色與角色之間的關係(如戀人、朋友),這就等於把留白帶給觀眾,觀眾可以從劇中零碎的感受和一段段未必寫得明確的人物關係中,想像一下每句說話究竟源自什麼事件,以及每句說話有否令觀眾聯想起自己的一些生活經歷。

整個演出以說話為主導,但也有一些蘊含心思的微妙場面或意象讓觀眾細味,如劇場長形布幕見到的影像便似象徵人生的變幻,劇首的翠綠壯樹顯然象徵年輕或心境年輕,配合公園伯伯手震的處理,滲透着一份令觀眾慨嘆的唏噓,而戲中段布幕變成秋天紅葉的畫面,配合畫面的包括一對長者夫婦相擁的情景,予人一份飽歷滄桑後的甘甜,但這份甘甜可以維持多久呢?

片末是一片片碎片的錄像意象,每一片碎片好比人生一段細碎的回憶,這些回憶會隨人生完結而消散,但消散前觀眾感受到的甘甜,以及六個小朋友從劇首較多顯得愁眉苦臉(只有一位見笑容)到劇末多了人流露笑容,都是值得觀眾深入體會並深思:究竟自己的人生要怎麼走下去?

筆者看的《暗影》首演發生了錄像畫面跟字幕機配合不到的突發故障,回想起來,故障就好比人生往往有意外,而故障時那些小朋友靜默靜止的臉孔,帶給觀眾的是更強烈的不安感,意外地衝擊着筆者的思緒並聯想到:人生中的意外往往並非壞事,以怎樣的心態去面對意外?這才最重要。

(香港藝術節供圖)