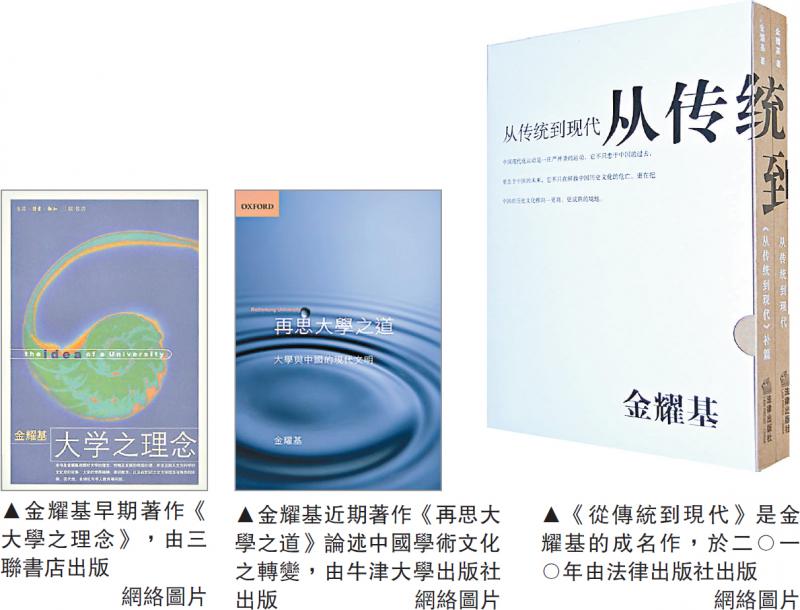

金耀基,曾先後擔任香港中文大學的新亞書院院長、校長,近年除了寫書法,他亦常到大學演講和寫作,新書《再思大學之道》繼在一九八三年出版的《大學之理念》再談中國的大學性格及文化學術氛圍的劇變。/大公報記者 謝敏嫻

現代大學起源於羅馬,當時的大學規模很小,知識的根本是聖經,教授便是神父。學問就是講「信仰」,基於基督教文明。經過文藝復興,人文的地位提高了。在十七世紀科學革命後,大學的知識性格又轉變了,由「信仰」轉變為「理性」,要懷疑和批判。

金耀基認為,當今的大學講究排名和科學成就,在所有重要的研究型大學,科學所佔比例從二分之一到十分之八。「科學是知識的一種,但如果將知識等同於科學,那是『科學主義』(scientism)。」在科學主義的意識形態下,人文學研究要藉「科學方法」,才能顯出它的「科學性」,才能取得知識的合法地位。金耀基說:「我是反對這樣的做法。」事實上,現在一般人的思維已經逐漸接受這種科學主義。不僅在中國有此現象,在全世界亦有這種趨勢。

文理融通 德智並重

金耀基分享他近年讀的一本書《Excellence Without a Soul:How a Great University Forgot Education》(台灣譯名:《失去靈魂的優秀─哈佛如何忘卻其教育宗旨?》),該書由Harry Lewis所著,作者曾在哈佛學院(Harvard College)擔任八年院長。書中評述哈佛大學是「非常卓越卻沒有靈魂,偉大的大學忘記了什麼是教育。」其學生僅以華爾街工作為榮。即使書中尚未道出其中原因,但金耀基深有同感於大學的人文教育缺失,這個問題在中國的大學亦普遍存在,是由經學走向科學所導致。

自從上世紀「廢科舉」,中國的學術文化開始出現「從經學到科學」的大轉向。經學的部分內涵分別併入文科中的文學、歷史與哲學中。金耀基認為,經學是整體的知識,這樣的分割是不合理的。在中國現代的大學結構與運作中,古之「大學之道」的求「止於至善」已不知不覺轉為今之「大學之道」的求「止於至真」。

從「四書五經」變成「學好數理化,走遍天下都不怕」,連「大學之道在明明德,在親民,在止於至善」亦變成「大學之道在明明『理』,尋求科學之理,在止於至『真』」。金耀基認為,大學教育如果不包括美學、倫理學範疇的知識,「止於至善」就沒法講了。學問或知識是多維度的,是多種屬性的,都應得到尊重。

談及德智教育,金耀基十分認同蔡元培先生的大學教育之道,「在北京大學任校長期間,蔡先生倡導美育,在他心目中的大學教育是『文理融通』,培育學生『完全之人格』,主張美育與智育並重。」

「在中國乃至全世界,大學是一個國家軟硬實力的來源。」金耀基說道。大學是文明的載體,不只有傳承、保存過去文明的職責,也有孕育、創造新文明的責任。毫無疑問,中國現代化的主旋律之一的工業化,靠的就是科學(及科技)的知識。科學對於中國新的現代文明之建構是至關重要的,但中國的現代文明不止需有「真」,也必須有「善」與「美」,而現代文明中道德、倫理與政治秩序之建立則不能不需要求「善」的價值知識、價值教育。善是倫理道德,是人與人之間建立關係的根本。今天的大學之道必須是求「真」與求「善」缺一不可。

一個國家的未來需要德智具備的人才,除了求真,亦要求善求美,盡善盡美。