我國五千多年前,早已把雞作為家禽。古人稱元旦初一為「雞日」(初七才為「人日」)。

《詩經.鄭風》有「風雨如晦,雞鳴不已」之句。另《齊風》謂「雞既鳴矣,朝既盈矣;匪雞則鳴,蒼蠅之聲」。記得我國考古家一九七八年時,於河北省武安市磁山村,發掘出不少古雞骨,證實七千多年前,中原地區已有雞與人類為伍,跟以農立國的中原人士生活息息相關。

古代文獻如《易經》、《禮記》、《爾雅》、《廣誌》及《異物誌》等,皆有關於雞的記載。《周禮.春官》指「春祠」所用酒樽,皆刻木為雞形,而畫雞於其上。晉代《荊楚歲時記》更明言「正月一日(筆者註:雞日),為三元之日也……帖畫雞戶上,懸葦索於其上,插桃符其傍,百鬼畏之。」唐代時,就有「桃都」天雞的傳說。

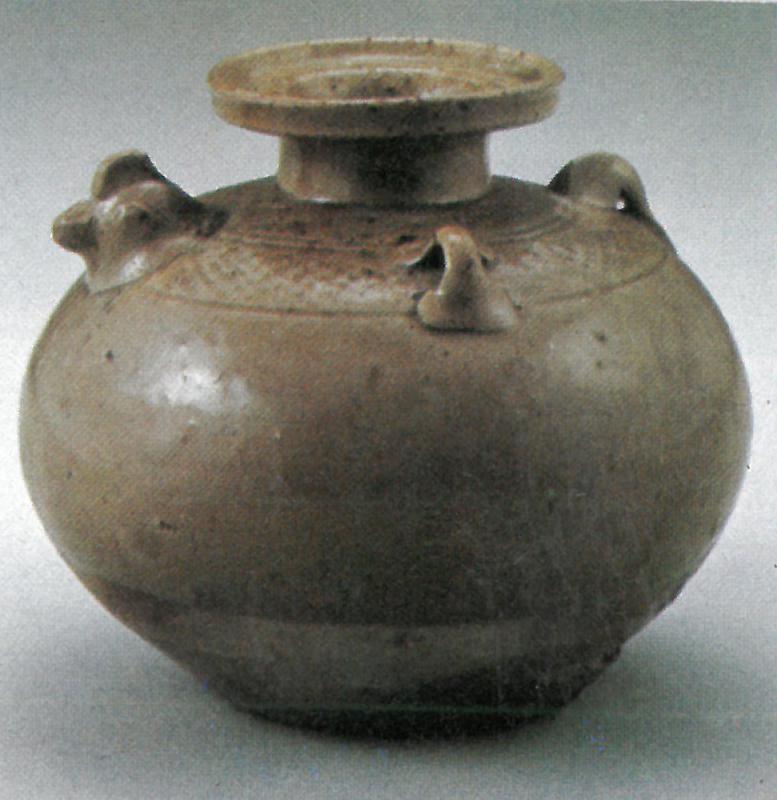

古人以雞為首的觀念,在魏晉六朝至唐朝時期,衍化至陶瓷器以雞首作壺流(壺嘴)的獨特造型,認為既吉利,亦可辟除蕞爾妖邪。

例如附圖,乃六朝越窰青瓷雞首圓壺,亦稱「天雞壺」;壺肩分別有繫耳。雞首大多以「貼花」技巧裝飾。西晉雞首壺短小無頸,壺流可通(實用);但也有不通,僅作裝飾的。東晉及南朝時,雞首則有頸。前者壺身變大有把手,雞首有高冠。後者壺身高長,有「龍咬瓶口」把手。