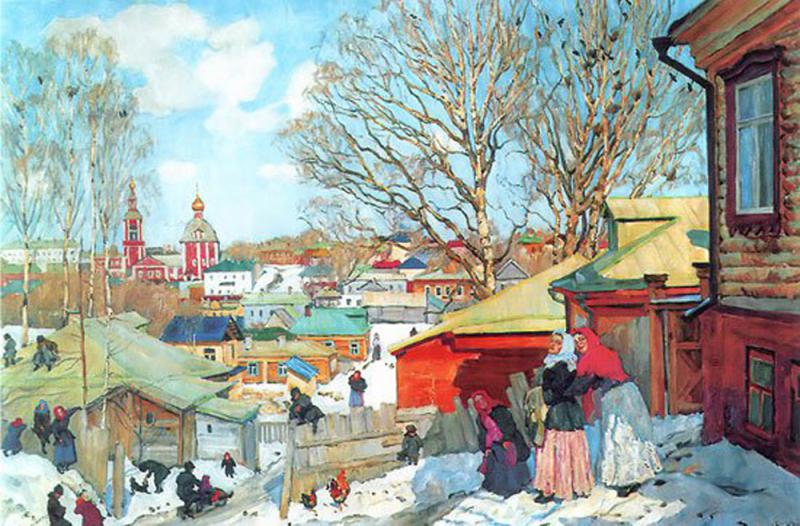

圖:Yuon畫作《晴好春日》\作者供圖

最近在讀余世存先生的《時間之書》。這本講述二十四節氣的散文集,第一篇便是立春的故事。中國古人曾說「立春,往者過,來者續」,可見一年之始,冬春交替時分,很有些傳承與過渡的意味。

畫家總喜歡描畫春天。冬天,尤其是北方的冬天,往往只見黑白灰三色,雖說是素雅乾淨,卻總歸欠了些活潑與生動。春天就不一樣了。萬物萌動生發,紅的綠的都趕來湊熱鬧,一片明媚生動的景致。一位名叫Konstantin Yuon(一八七五─一九五八)的俄羅斯畫家,曾創作過一幅名為《晴好春日》的畫作,便深得春日風景活潑明亮的意趣。

Konstantin Yuon的風景畫,看得出深受印象派諸家如畢沙羅和西斯萊等人影響,頻頻用色塊而非線條,設色明亮,不拘泥於寫實,而是更關心畫中的氣氛與滋味。畫家早年在莫斯科學畫,在二十七、八歲的時候頻繁去西歐遊覽,在巴黎停留的時間頗多。正是在巴黎旅居的那段日子,他逐漸認同印象派風格,並將這一關於光線與色彩的畫派與本國自然及人文元素結合,找到自己的表達方法。

這位俄羅斯畫家一生經歷沙皇俄國及蘇聯統治,晚年受到當時政治與社會環境影響,愈發偏向於社會主義現實主義風格,他一九四一年創作的《紅場閱兵》即是一例。畫中有大片鉛灰色,黑壓壓的士兵,沉暗的建築,予人森嚴壓抑之感。然而,他的《晴好春日》中,集體主義對於個性與自由的壓抑統統不見,取而代之的是親昵且溫柔的鄉間場景。

畫中呈現的是早春情景。積雪尚未消融,高樹卻已冒出新芽來,朦朧地在枝椏間見出綠意。畫家以俯視角度畫一座村莊,一來望得遠,二來視線寬闊,邊角處的小情小趣也不易漏掉。近景處有兩位少婦,數隻雞和半間木屋,遠景處有橙色的、綠色的村屋和紅色的圓頂教堂。屋與屋之間有樹,天氣晴好,陽光透過枝椏落在雪地上,與紅色屋頂以及少婦的紅頭巾鮮明對照,使得這畫中全無陰霾意味,盡是生機、活力以及對於春天的期盼。我原本以為生活在遙遠寒冷北國的俄羅斯藝術家,作品中每每顯出蒼茫愁鬱的氣氛,沒想到他們在面對即將到來的春天時,也能有如此雀躍歡欣的心境。

記得小時候讀朱自清的散文《春》中,對文中比喻和擬人等等修辭印象極深。「春天像剛落地的娃娃,從頭到腳都是新的,他生長着。」英國畫家Harold Harvey(一八七四─一九四一)那幅名為《早春》的畫作中,恰巧有一個正在襁褓中的娃娃。

娃娃在母親懷中,被紅黃相間的方巾包裹着,看不清楚模樣。母親站在前景略略偏右處,黑衫藍裙,作沉思狀。母親身後是一個小山坡,坡上坡下都是大片的草綠。因是早春,樹葉尚未轉綠,故而在那大片的草綠中,夾雜着枝椏間的大片灰黃,應和題目,確是早春時分才有的景致。我雖說並不喜歡這幅作品的構圖(過於扁平,層次不夠豐富),卻不得不佩服畫家對於「隱喻」這一概念的把玩。畫中嬰兒,分明象徵「初始」、「希望」及「新生」,與節氣與季候中春天的象徵意味相若。

試想,若畫中沒有母親懷抱中的嬰兒,我們或許無法判斷出畫中的季節;而這個嬰兒的出現,看似無心,卻足以幫助聰明的觀者發覺出象徵與譬喻的妙處,以人喻景,以景觀人。原來,描畫春天,既可以畫出自然中花草爭奇鬥艷的熱鬧,也可以隱晦些,找到畫中意象之間的共性,進而建構出一重人物與景色間的互動關係。

中國古代畫家亦頗中意描摹「春遊」場景。孔子曾在《論語》中提到「浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸」,便是形容眾人春日結伴出遊的熱鬧場景。悶在屋內一整冬,春來時,終於得了機會出門遊樂,飼餵雞鴨也好,修葺屋頂也罷,都看得出躍躍欲試的、希冀的心情來。都說「一年之計在於春」,畫家筆下的春天,明媚繽紛,充滿活力,旁人看了,又如何能不動心呢?