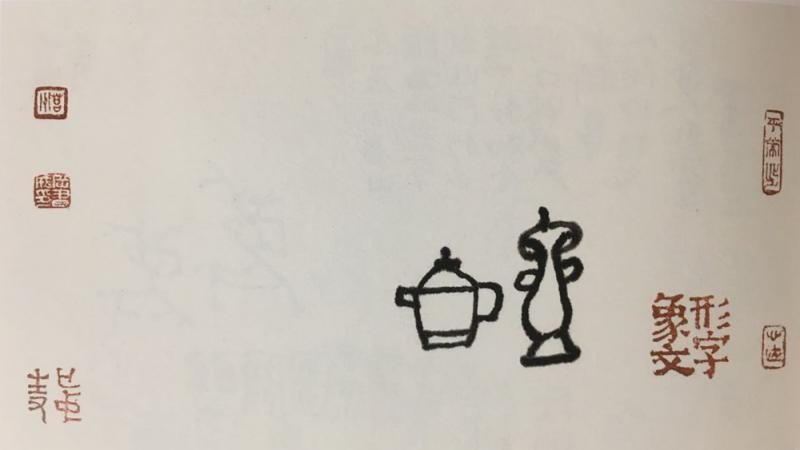

圖:岳書成作品《雙壺圖》\作者供圖

過年回家,聽媽媽說起她買了一本書。原來,家鄉一位寫書法的爺爺岳書成新近出版一本書法集,其中收錄百多幅小品,書畫結合,頗具生趣。這書法集應是爺爺一生習字的心得,集子面世不久,病中的爺爺便離世了。

書中作品之所以吸引我,或許不是因為這位書法家如何自學成才又如何將練字養成畢生之喜好,而在於他的書法作品通常配有圖畫,有時是三兩把茶壺,有時是一隻小船或半個月亮。文字與圖畫兩相映照,別有一種自在互動的美感。

我尤其喜歡一幅名為《憶江南》的作品。畫幅左側是白居易那首有名的《憶江南》,右側大片留白,只有右下角繪有一隻小舟和小舟上方的一彎月亮。月亮和小舟等意象與白居易詞中「山寺月中尋桂子」和「郡亭枕上看潮頭」兩句相合,而依照題款,作品創作於「早春二月」,又與詩作、書法與繪畫中暗示的節氣與氛圍暗合。我們可以說這是一幅畫作,而左側《憶江南》為畫中題詩,也可以說這本就是一幅書法作品,那些別致的月亮和小舟不過是書法家一時興起的閒筆。

書中另有一幅《雙壺圖》,亦頗具趣味。書法家對於甲骨文頗有研究,便以甲骨文筆法寫象形文字「壺」,又在這「壺」字左邊畫了一隻胖墩墩的茶壺。整幅書法作品除了這一高一矮兩隻壺之外,別無它物。《雙壺圖》既可以是一幅畫,也可以是一幅書法作品,畫中兩隻壺,亦字亦畫,互為映照,頗具意味。

在中國傳統藝術的語境中,書法與繪畫的邊界時常是模糊的。歐美書法家與畫家的身份較難統一,其原因在於書者與畫家創作時所用媒介不同。而在中國,習字與繪畫大多以水墨、紙及毛筆為媒介,這也帶來書法家與畫家兩種身份的不時重疊。宋徽宗不單畫得一手出色的工筆花鳥作品,亦自創「瘦金體」傳世。趙孟頫的書法自不必言,他的畫作如《鵲華秋色圖》和《水村圖》等,構圖與筆法俱精妙,對於後來元代繪畫名家如倪瓚和王蒙等人的創作,亦不乏啟發。

趙孟頫曾有詩談論書法與繪畫的天然關聯:「石如飛白木如籀,寫竹還應八法通。若也有人能會此,須知書畫本來同。」趙孟頫作此詩,其實是想為文人作畫找一些創作的緣由或者是「藉口」吧。宋元兩代,正逢文人畫興起,而所謂的「文人畫」,其實是傳統文人用來自娛或者與友唱和的作品。文人畫作者通常有不俗的書法根底,卻普遍缺乏繪畫上的專業訓練,因此,他們畫竹畫山水的時候,傾向於用寫字的筆法。文人畫不喜鮮艷,常大幅留白,以凸顯某種清逸自在的氣質。更何況,文人畫家並非專業畫匠,要讓他們以精妙工筆畫一幅仕女或花鳥,恐怕也是不那麼容易的事情。

其實,書法與繪畫的關聯,絕不僅僅在於運筆的技巧,還在於其構圖與造型。畫家寫字,將繪畫中的構型、層次與意象之間的關聯用在書法創作中,寫出的字便不再簡單遵循文字筆畫原本的間架結構,而是時大時小,時長時短,時斜時正,令到那紙上的字多了些動感。例如,清代知名文人鄭板橋自創的「六分半體」,便是將楷書、隸書及行書種種綜合起來,筆畫長短與架構均不循常理,予人奇趣之感。

而書法家作畫,亦同此理。他們將自己對於筆畫力道濃淡深淺的領悟糅入畫作中,亦借鑒寫字時對於筆畫與筆畫之間、字與字之間關聯的拿捏,以至於那些畫中的竹木也好,山石也罷,往往能看出唱和之感。趙孟頫畫竹,竹葉交疊,互為掩映,讓人想起他書法作品中筆畫之間的借力;而他在《鵲華秋色圖》中,描摹水畔樹叢時,將那豐茂枝葉寫出俊俏且互為依傍的樣態,與他的飽滿又不乏靈秀的書體亦頗為契合。

這樣說來,「書畫合一」的概念應頗為書法家偏愛。書法家用習字的筆法畫一叢竹,或一片山水,在筆力上或許難與畫家比肩,但他們巧妙地藉由筆畫中抑揚頓挫之間的「氣」與「味」,為一幅原本筆法簡潔的作品,平添禪意十足的飄逸之感。