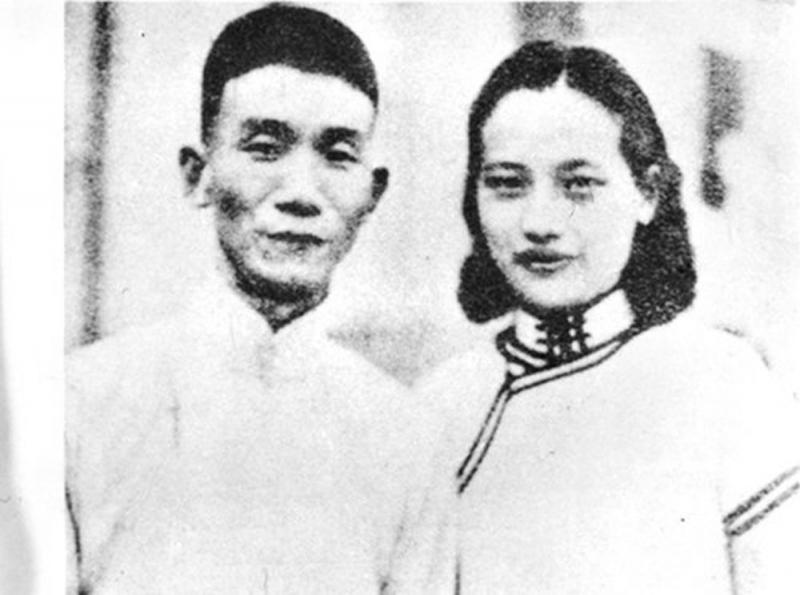

圖:郁達夫(左)和王映霞\資料圖片

最近應邀在紐約紀念郁達夫會議上發言,使我憶及新千禧年初跟郁達夫和王映霞所生長子郁飛交往和對他採訪的往事。

郁達夫是中國現代文壇上的一個奇人。達夫同時代人或朋友每憶起他,除公認他的才華外,也公認他為人忠誠,重友情講義氣。達夫是個性情中人,直率、敏感且做人瀟灑。郁達夫的朋友三教九流皆備,他可以在國會、廟堂高歌,也可以在下層小酒館跟販夫走卒喝酒。郁達夫出道時在文學探索和描寫上的膽大震驚社會,但他一生卻少有私敵。他在文壇上可以跟公認最難交往的作家交朋友;他朋友中有人關係水火不容但待郁達夫皆赤膽忠心。郁達夫為人不奸猾,不世故,不妥協,不造作,卻博得了最難相處的文人圈子中人的共同尊敬和愛戴。

郁達夫一生中有無數的謎,其中一個是他欠了一筆文債。而這文債又跟情誼、金錢掛上了鈎。郁飛回憶說,父親跟他在南洋時,著名作家林語堂曾將他的嘔心瀝血之作《瞬息京華》託付給郁達夫去翻譯,並先預付了翻譯費。這筆錢有說是五百美金,有說是一千美金;總之,在當時這是一筆天文數字。錢是一個方面,而信譽則是更重要的方面。

為什麼林語堂不遠萬里獨獨將書稿和翻譯費送到郁達夫那裏去呢?其實精明的林語堂對此是有說明的:「夫譯事難,譯《瞬息京華》尤難。……一則本人忙於英文創作,無暇於此,又京話未敢自信;二則達夫英文精,中文熟,老於此道;三,達夫文字無現行假摩登之歐化句子,免我讀時頭疼;四,我曾把原書籤注三千餘條寄交達夫參考。如此辦法,當然可望有一完善譯本問世。」

但是,當時兵荒馬亂而且郁達夫又忙於海外救亡抗日,他很難坐在書齋集中精力埋頭譯書。但是,到底他翻譯此書了麼?毫無疑問他着手了,而且據海外文訊和近年來的考據,郁達夫在南洋發表過部分譯文甚至近年來有人在抗戰後加拿大華僑刊物上也見到過疑似郁達夫的譯文。因為年代久遠加上戰亂,很多當年資料已經湮滅無聞。有人說郁達夫翻譯了不多,但又有說法郁達夫幾乎譯完了此書。不管怎麼說,事實上我們今天見到的郁氏原譯的確有限。這不但是林語堂永遠的痛,也是現代文壇的巨大損失。

其後,其他譯者未經允許翻譯了林語堂的此書並將書名譯為《京華煙雲》;雖然這類譯本後來比較流行,但林語堂一直不認可。林氏自己本人是大作家而且中英文俱佳,他本人不願操刀去翻譯自己的著作而傾心於郁達夫,當然一般的譯者他不會看上。

於是,這件譯事就懸了起來。郁達夫其後慘被暗害,這件文壇公案就成了永遠的懸案。

沒想到,此事並沒就此完結。近四十年以後,在南洋跟隨郁達夫的兒子郁飛父債子還,在八○年代初開始嘔心瀝血地續譯其父當年未能完成的《瞬息京華》。這項工作又進行了差不多十年,直到一九九○年底才如願完成。

那麼,讀者不禁要問,為什麼郁飛要拖那麼久才續譯這本書呢?這裏面隱藏了一段讓人心酸的故事。

原來,當年戰亂流離失所,郁達夫在日本人封島之前將郁飛送回祖國。離開父親後,郁飛隨父親友人坐船經印度回國。可到達印度後郁飛不幸失去了歸國途徑湮留於斯,小郁飛當時身上有爸爸的一張名片,斗膽寫信給正訪問印度的蔣介石,僥幸獲得了從印度返國的機票。到重慶後,郁達夫本想託付郁飛給沈從文,但考慮他文人清寒,遂把郁飛託付給了老上司、對他有知遇之恩的國民政府行政院秘書長陳儀。陳儀珍重舊情,對小郁飛優渥善待;特別是其後傳言郁達夫南洋遇害,陳儀更是對友人的託孤十分盡心。由於陳儀忙於公事對小郁飛難以時時事事關心,遂責令女兒陳文照顧郁飛。郁飛稱陳文為乾媽。

郁飛童年遭困厄隨不睦之父母奔走天涯,九死一生回歸祖國卻父喪母嫁。五十年代初他到北京上了新聞學校。畢業分配時他貪戀一個蘇州籍女同學而追到了新疆,但此女為人精明很快調回了蘇州;留下痴情的郁飛在新疆落了單。

後來,郁飛在新疆安了家,卻又不幸被錯劃成了右派。郁飛隻身跑到北京想找郭沫若替自己評理說情,郭沫若不在;郁飛轉去找父親在星洲的好友胡愈之。胡愈之恰巧正在開會。郁飛趁空跑到印度使館看望同學。沒想到這下遭了災,郁飛被以叛國投敵罪宣判入獄服刑十五年。

在被迫勞改時,郁飛幹過各種髒活累活,後來獄方發現他有外語才能,遂責令他在監獄裏當不能署名的翻譯匠。悲慘的牢獄生活並沒有毀滅郁飛的詩心。一九七七年被釋後,他又去北京申訴,旋即被錯劃的右派案得以平反;他開始在金華和杭州的大學教書。文革後浙江文藝出版社創建外國文學室,郁飛被調領銜從事翻譯和出版,把這個當時在全國領風氣之先的出版社搞得轟轟烈烈。同時,郁飛自己翻譯、寫作出版了大量的著作。

這段時間郁飛譯了許多外國名著,同時他寫作了《我在星洲三年》、《我的父親郁達夫》等膾炙人口的作品。此期郁飛最感人和成為其後不朽文壇佳話的翻譯巨作是他「父債子還」幫助父親在半個世紀後譯完林語堂的《瞬息京華》的義舉。

深陷牢獄二三十載,一旦得脫郁飛就想起了要譯這部書,這是自他童年期就深深烙在他父子心上的負疚和宿債。其深層原因一是中國人父債子還古訓的鞭策、道德責任義不容辭,郁飛不願讓父親的一世文名有絲毫的愧憾;另外自己從小就看到父親翻譯並痴愛這部作品,這裏面也埋藏着自己對父親的思念和童年的記憶。十度寒暑,一曲彈罷頭飛雪;郁飛終於以最優異的成績向世人交了考卷,也告慰了父親的在天之靈。讀者評論這部書有過數種不同的譯本,但郁達夫和郁飛父子這個本子至今仍然被文學界和精通中英文的圈內人認為是最好的譯本。