東蓮覺苑是三十年代至四十年代香港佛教的中樞。

從二十世紀三十年代初開始,香港佛教發展出現了較大變化。這就是由農村包圍城市,由「茅蓬」向「城市」轉進的轉化。香港佛教由「禪農自給」形態轉向「市區社會」形態。隱居山林,自給自足,不食人間煙火的佛禪生活,隨着香港社會的發展及時代的變遷,開始轉變為隱於市融於民的人間佛教。走出山林,步入都市,弘揚佛法,推廣佛教,弘法新形式新方法新組織相繼現出、佛教與香港的都市生活開始融為一體,佛教與香港人的日常生活更息息相關。

香港佛教轉向人間佛教最明顯的標誌,首先是大嶼山的叢林茅蓬道場開始逐漸走進市區,在市區銅鑼灣、灣仔、北角等地逐漸出現了建在大廈裡面的佛寺道場。

1916年,香港之佛教名流居士潘達微、陸蓬仙、吳子芹、盧家昌、陳靜濤、羅嘯嗷等,組織首間「佛學會」,以研究佛學的教理開始,並且積極推進弘揚佛教的工作,引起港人對佛教發生興趣,豐富了香港的文化思想,這種變化可能是受到當時國內居士佛教的影響。

1918年,港商盧家昌等在香港西環屈地街設立極樂院,每日舉行早晚課誦,並且每周主辦佛法通俗演講,此乃佛教宗教活動直接在香港市區內傳播之肇始。

1928年,有一群修行淨土宗的佛教徒,在九龍蒲崗村成立哆哆佛學社,弘揚淨土,每周舉行念佛法會,參加者亦甚為踴躍,社內並附設閱經、素食、放生、靜坐等四部,很受大眾歡迎。

1931年,香港名流陳廉伯、陳靜濤、劉德譜、鄧介石、高浩文、李公達、周佛慧及其他學佛人士,共同組織香港佛學會於港島堅道,作為研究及修行佛學的道場,聘請筏可法師、顯慈法師、茂峰法師主講佛經,在香港廣泛掀起學佛熱潮。翌年,由陳靜濤、劉德譜、方養秋等發起組織一所佛教青年會於香港銅鑼灣利園,以便勸導青年信佛,及舉辦講經等活動。

張蓮覺在波斯富街開辦的寶覺義學,專門收教貧家女子。

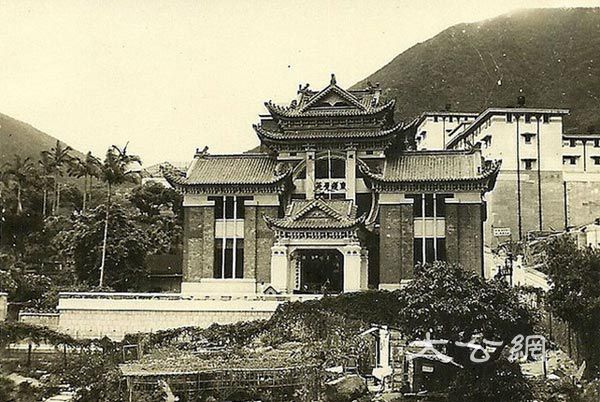

1935年,張蓮覺居士斥資10萬元在跑馬地興建東蓮覺苑,1939年法靜法師在港首建「靜廬」,同年,寶靜法師在荃灣創辦弘法精舍佛學院。

戰後,香港社會滿目蒼痍,為了給劫後餘生的香港社會提供精神寄託,覺光法師在陳靜濤、王學仁等居士的支持與協助下,創辦了香港正覺蓮社。一九四五年香港佛教聯合會正式成立,推舉筏可大和尚為會長。其宗旨就是團結香港佛教僧俗男女,聯合佛教四眾,弘揚佛法,同修佛道,上弘佛法,下濟眾生,以社會弘法方式及教育宏化方式,取代農禪傳統弘法,為香港佛教發展開拓新方向。

香港佛教進入市區社會的重要標誌,就是創辦佛教學校。1930年,何東夫人張蓮覺在靄亭法師協助下,於香港波斯富街正式創辦了香港佛教學校寶覺義學;1845年佛教學校大光義學於新界大埔成立;1946年青山義學於屯門成立;1948年志蓮義學於九龍鑽石山成立,同年佛教耀山學校於九龍加林邊道成立。這些學校都遵循了「入世宏化,參與社會」的辦學思想。現今香港尚有多所佛教團體興辦的中小學。

五十年代的香港佛教界,各大道場的住持多數為來自內地各大叢林,深受內地叢林普度眾生理念影響,面對戰後滿目瘡痍百廢待興的香港社會,佛界顯然不能無動於衷,更不能置身世外。因此,走出茅蓬,融入社會,與世俗社會同呼吸共命運,便成為香港佛教進一步融入世間的最好契機與最好出路。

(香港大公文匯傳媒集團全媒體新聞中心供稿)