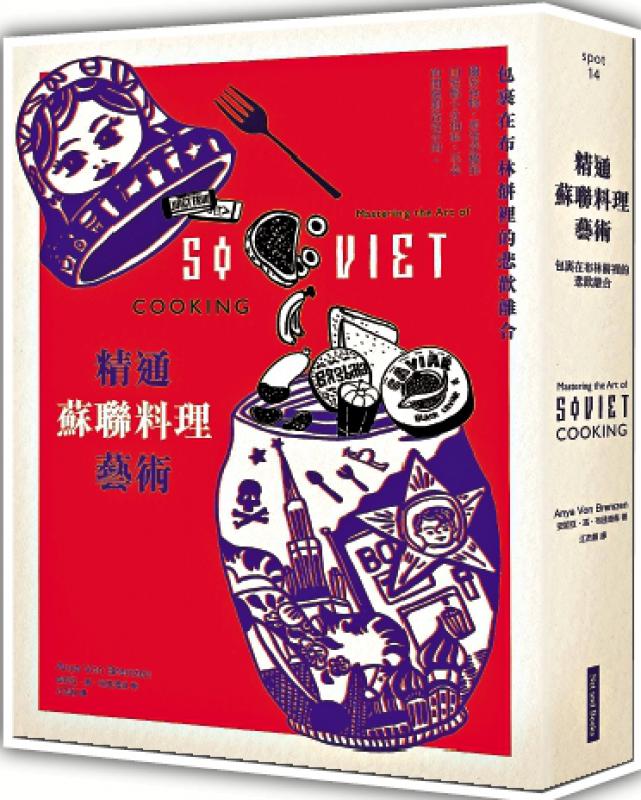

圖:《Mastering the Art of Soviet Cooking》的中文譯本《精通蘇聯烹飪藝術》/資料圖片

「排隊購買吃食是跨越十一個時區、十五個共和國,把所有蘇聯同志團結在一起的社會主義命運。食物是蘇聯政治史的永恆主題。它滲透到我們集體無意識的每個角落、每道縫隙。食物決定了我們如何忍耐當下,想像未來,回憶過往。」曾獲得號稱「烹飪界奧斯卡」的比爾德獎(James Beard Award)的前蘇聯移民、美食作家安雅馮布萊穆森(Anya von Bremzen)這樣展開她的回憶錄《精通蘇聯烹飪藝術》(Mastering the Art of Soviet Cooking)。

安雅一九六三年出生於莫斯科一個猶太家庭,當時蘇聯正經歷史無前例的歉收和饑荒。她的母親因「持不同政見」被任教的中學解僱。她的父親在列寧紀念館工作,但和她們母女時聚時散,無法依靠。一九七四年,母親根據當時蘇聯「有去無回」的移民政策,以猶太人身份申請移民,義無反顧地帶她坐飛機到達美國費城。從此,她在異國上學、長大,直到一九八七年才得以回故鄉和家人團聚。此書副標題為「一本關於食物和渴望的回憶錄」,不但因為書中描述了前蘇聯時期的食品匱乏、她個人親歷親聞的對吃食的執念,也因為身為移民,無論如何懷舊,她對故國食物的渴望注定永遠無法滿足。

與其說是菜譜,此書更是一次懷舊之旅。作者和她的母親多方搜索、深入研究菜譜,在紐約皇后區窄小的公寓廚房裏大動干戈,烹飪出她們心目中蘇聯建國以來每十年的代表性菜式。一九一○年代的魚肉菌菇派(Kulebiaka)代表沙皇末世「白銀時代」的奢華。一九二○年代的燉魚丸(Gefilte fish)暗示猶太人在蘇聯的遭遇。一九三○年代的「蘇聯式漢堡」─煎肉餅(Kotleti),象徵了蘇聯和美國之間的微妙關係。描摹一九四○年代二戰時期蘇聯人的經歷,作者沒提供代表性食品,而是展示了一張按人頭發放吃食的登記卡的圖片。

為紀念史達林(又譯作:斯大林)過世的一九五○年代,母女倆烹飪了據說他最愛的故鄉食物,格魯吉亞羊肉羹(Chanakhi),儘管她們反對他生前的政策和統治。代表一九六○年的是赫魯雪夫玉米粉麵包,七○年代又加了大量美奈滋醬的土豆沙拉(Salat Olivier),八○年代有羅宋湯(Borscht),九○年代有中亞羊肉抓飯(Palov)。最後,為了迎接二十一世紀第一個十年,本書展示了夾餡俄式薄煎餅(Blini)的菜譜。

作者聲稱,對十九世紀的俄國作家如契訶夫、果戈里、托爾斯泰來說,食物的重要性相當於風景(或階級)之於英國人,戰爭之於德國人,愛情之於法國人。然而本書讓我印象最深的不在食物多麼美味,而在她如何通過食物描摹人物、維繫親情。這裏有她二戰時期當過蘇聯情報人員的外祖父,英俊瀟灑卻不負責任的父親,酗酒但廚藝出色的外祖母,永遠樂觀活潑的母親。作者穿梭於歷史、回憶與現實之間,通過食物這面棱鏡折射出蘇聯建國七十多年的風雨。

難怪她在富足、安逸的美國卻找不到當年的味道。因為無論食物怎麼充裕,它們都已從特定情境中抽離,失去了真正的文化家園:「一旦政治悲情、好客精神與食物匱乏鑄就的英雄主義枯竭了,食物彷彿也就失去了意義」。她在一九九○年蘇聯解體之際發表後來榮獲比爾德獎的煌煌巨著《請到桌邊來》(Please to the Table),綜述前蘇聯十五個共和國的料理,看來並非偶然。

作者將本書稱為「有毒的麥德蘭」,因為與普魯斯特通過麥德蘭蛋糕引發懷舊記憶不同,她要用「個人的反神話來對抗集體的神話」。但她的回憶錄又何嘗不是在某種程度上構建了個人與家族的神話呢?作為「時光穿越器」和「記憶孵化器」,《掌握蘇聯烹飪藝術》彰顯了移民身份的兩難與反諷。安雅描述前蘇聯食品時無法迴避殘酷的社會現實,母女相依為命的溫馨時光每每籠罩在飢餓、壓抑、死亡的陰影之中。然而她又固執地想要復現逝去的前蘇聯的食物。無論意識形態如何變化,這些吃食承載了個人身份、家族歷史、文化記憶,成為與自我血肉相連、不可分割的部分。