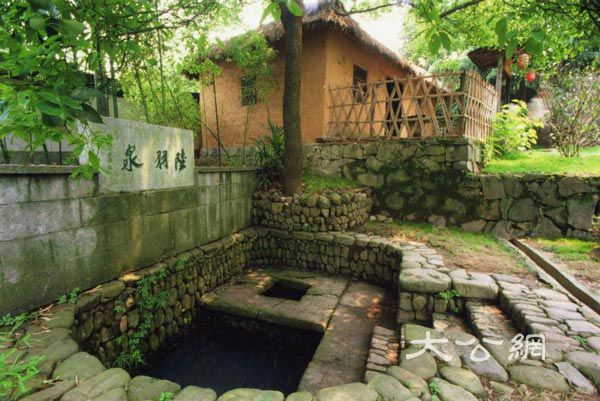

陆羽泉位於餘杭径山脚下。作者供圖

鴻漸於陸,其羽可用為儀。

一、

西元七三三年深秋,唐朝複州(湖北天門),競陵西郊,有一座小石橋,龍蓋寺智積禪師正好路過於此。橋下,一群鴻雁,哀鳴陣陣,禪師順眼望去,一個肉團團,好像是孩子!走近再看,果然,是凍得瑟瑟的男嬰,立即抱回寺中撫養。

這男孩,好不容易養到八歲,禪師煞費苦心為他取名,拿來《易經》一卜,得「漸」卦:鴻漸於陸,其羽可用為儀。什麼意思呢?鴻是巨鳥,漸是飛翔,陸是大地,巨鳥從陸地起飛,它的羽翼翩躚而整齊,四方皆為通途!這是上上卦啊,就用這個吧。孩子,你以後,姓陸,名羽,字鴻漸。

從此,中國,不,世界,一位著名的茶人誕生了!

智積禪師,唐代著名高僧,他懂茶,也煮得一手好茶。小陸羽,在寺院得到了良好的教育,識文斷句,且自幼吃茶煮茶研茶,耳濡目染,茶的因數深深浸入骨髓。

二、

西元七五五年冬,狡猾的安祿山,在唐玄宗醉生夢死中,終於積聚夠了反叛的力量,撕下了楊貴妃乾兒子的假面具,帶着他的少數民族聯合大軍向長安浩蕩而來。

唐玄宗急忙往西跑,自然,文藝青年陸羽,也要跑。陸羽這一跑,如同他的名和字,巨鴻一路自由翱翔,在南中國的山水綠樹間,尋好茶,尋好水,調查田野,採製品評。江南,是陸羽《茶經》生長的肥沃土壤。

我們來看看他在江南的日常片斷:

上元初,結廬於苕溪之湄,閉關對書,不雜非類,名僧高士,談宴永日。常扁舟往來山寺,隨身惟紗巾、藤鞋、短褐、犢鼻。往往獨行野中,誦佛經,吟古詩,杖擊林木,手弄流水,夷猶徘徊,自曙達暮,至日黑興盡,號泣而歸。故楚人相謂,陸蓋今之接輿也。

陸羽的日常生活,還是讓人羨慕的:

高興了,可以會名僧,見高士,吃酒要吃一整天。不高興了,閉門吟古詩,誦佛經。當然,他常常着草鞋短衣,出現在山林田野中,他要去尋野茶尋流水,用竹杖敲敲茶樹,他就知道茶樹的生長年份,甚至茶葉的質地,用手撩撥一下流水,他就知道水的甜香甘洌,這樣的野外生活,他可以從早到晚,常常是天黑下來了,才依依不捨回家。有的時候,他還會號啕大哭,村人以為他是個狂人,傻子。誰知道他為什麼哭呢?一般人當然不知道!在陸羽眼裏,山這麼綠,水這麼清,我在天地間,自由縱橫,我不是沒心沒肺,我是正常的情緒發泄,哭和笑一樣,都是表達。當然,想起動亂的國家,離亂的百姓,我還是心酸的!

苕溪,分東苕和西苕,流經浙江的湖州、餘杭、德清,最後都流入太湖。唐李肇的《唐國史補》這樣說陸羽:「羽於江湖稱競陵子,於南越稱桑苧翁」。而餘杭的徑山腳下,就有雙溪,此溪合於東苕溪,不遠處還有苧山,桑麻遍地。桑苧翁這個自稱,我相信得之於餘杭。他的江南日常片斷,完全真實,因為來自於他的自傳。

三、

清嘉慶版的《餘杭縣誌》卷十說:唐陸鴻漸隱居苕霅,著《茶經》其地,常用此泉烹茶。品其名次,以為甘洌,清香中泠,惠泉而下,此為竟爽雲。

此泉,就是陸羽泉。

二〇一六年深秋,我來到了徑山腳下的陸羽泉邊。

先進一個竹林掩映的院子。左邊圍牆,也是個碑廊,那些文竹,已經將碑擠得很緊了,人要進去看碑,極不容易,但碑文內容尚可以分辨,都是歷代與茶有關的詩詞。右邊,是一尊陸羽的石雕像,骨挺傲立,目視遠山,似乎永遠保持着察山觀水的姿勢。一個小九曲迴廊,連接着另一個後院。走進後院,豁然開朗,我直奔左前方的陸羽泉。

嘉慶《志》引明代嘉靖《志》雲:陸羽泉,廣二尺許,深不盈尺,大旱不竭,味極清冽。

我眼前的陸羽泉,整個周邊,用數十公分的大小壘石砌成壺形,壺嘴往下,有四級小台階,約三分之二的壺肚子是泉池,另三分之一,是個方形的小池,池中有圓口,類似井,估計是過濾池。我沒有看到汩汩而出的山泉,泉水很平靜,泉池上漂有幾張金黃色的銀杏細葉,已是深秋,那些銀杏開始褪妝。

蹲着近看陸羽泉,泉水清晰映着我的臉。傻想,千年泉池,也映照過陸羽的臉,更不知映照過多少過客的臉,不僅映人臉,還映新月,映滿月。我見羽泉清澈,料羽泉見我也如是。

羽泉邊回轉身,是一座兩層仿古建築,上書「鴻漸樓」,看到這幾個字,我似乎又看到了年輕的陸羽,充滿自信地站在木樓上,他相信,他在完成一項亙古長青的事業!一千多年前,他就在此取水煮茶,研讀經書,整理資料,完成了《茶經》的初稿。

在鴻漸樓,我們喝着徑山茶,聽當地研究專家給我們講陸羽的《茶經》,講徑山的禪茶。

四、

徑山,徑通天目。

徑山禪茶,這要追溯到一個著名和尚,徑山寺的法欽高僧。

唐朝天寶四年(西元七四五年),法欽禪師遵照老師「遇徑而至」的教導,到徑山頂結庵講佛。他在徑山「手植茶樹數株,採以供佛,逾年蔓延山谷,其味鮮芳,特異他產」。法欽顯然是徑山茶的始祖,他種茶,本用以供佛,不想這茶葉生長卻極快,這就造福了百姓。雖然有誇張成分,茶樹不是水葫蘆,不會幾何級生長,但山野肥沃,雲霧繚繞,日照條件也好,生長迅速,也在情理之中。

在中國,可以這樣說,飲茶之風首先是在禪僧中流傳。清心寡欲,離塵絕俗,而茶能提神醒腦,明目益思,陸羽的《茶經》一出,再加上釋皎然等人的大力提倡,茶道於是大行,王公朝士無不飲者。

到了南宋,徑山寺的常住僧眾達三千多人,法席極為盛隆,成為天下「五山十剎」之首。大慧宗杲,也是一個劃時代的高僧,他帶領信徒種茶製茶,大開禪茶之風,將茶會融入禪林生活。

日本的茶道源自禪道,而日本禪宗臨濟宗的嗣法弟子,大部分都到徑山學習過。

對眾僧來說,將佛法融於茶湯,草木的精魂,佛法的淵深,實在是一種很好的融合表達。一味禪茶,別無所求。

我們沿着徑山古道攀登。

這條千年古道,仍有不少唐宋遺跡,宋徽宗、高宗、孝宗,都上來過,孝宗還不止一次上徑山。拐彎,又拐彎,突然,右邊陡坡上會出現一大片綠色的茶地,陡陡的,看不到頂,頂上就是藍天。

在徑山寺藏書閣,我們喝到了年輕的聖果法師為我們煮的徑山紅茶。聖果在靜靜地沖茶,不時地答一句我們的提問,始終很安靜。

在徑山閣,晚餐前,一位中年女茶藝師,為我們表演禪茶茶藝。

她的水丹青,讓我第一次見識到,抹茶湯還可以做出這等精緻的畫來,深山藏古寺,風簷角上,兩隻鴻雁在雙雙飛翔,這是茶聖陸羽的精靈嗎?也是,但更是茶的詩,茶的歌。

五、

陸羽的《茶經》,在唐朝就已經堪稱經典了。

唐代張又新,嫌《茶經》中對水的簡單判斷,索性詳細列舉,寫了本《煎茶水記》,但他仍然引用列舉陸羽評定的全國二十處最適宜煮茶的水源地。

關於煮茶用的水,陸羽(或者他師傅智積禪師),有一個流傳得很神奇的故事說,他們的嘴,能嘗出江中水還是江邊水。

陸羽的足跡遍布江南。

這二十處地方,我去過廬山、虎丘、揚州、天台山等地,都只是掠過,唯第十九泉,就在我家鄉桐廬嚴子陵釣台處。

桐廬的嚴陵灘,高樹夾岸,飛泉如雪,陸羽在這裏發現了一口特別的山泉,晶瑩明澈,清冽甘甜,遂命名天下第十九泉。富春江,富春山,嚴光不顧皇帝同學情,不願做大官,而寧願歸隱富春山,做個悠閒的釣翁,這裏的水,自然好。

作家王旭烽,目前任教浙江林業大學,前年,她策劃了一個相當有意思的活動,組織學生去全國各地,尋訪一千多年前陸羽劃定的二十處唐代最佳水源地,學生取水樣,寫報告,試圖將陸羽《茶經》中的水因數延續上。

王旭烽雖是作家,卻非常懂茶,她的長篇小說《南方有嘉木》書名,就取之陸羽《茶經》中之開篇語,並獲得了第五屆茅盾文學獎。

她告訴我說,茶在中國的悠久歷史,世界上沒有哪一個國家能比,它已經深深融入我們漢民族的血液中。

六、

「山水上,江水中,井水下。其山水,揀乳泉石地慢流者上」,這種用水標準,我相信,陸羽是無數次反覆體驗,在長期實踐中得出的科學結論。徑山峽谷間,那飛流的清泠山泉,一定帶給他特別的樣本感覺。

煮一壺好茶,當然還要優質的茶葉:野者上,園者次。那些和天地相接,得天地精氣,自由生長的野茶,就是佼佼者。徑山茶,細條扭結而略帶乳白色的峰葉,就是天地間茫茫雲霧中生長的野茶。

好水,好茶,煎出了一壺好茶,也成就了一部傳承千年的《茶經》。

陸羽,已經凝固成茶的偉大符號,我以為,茶字中間這個人,就是陸羽,在芸芸草木之中,他將中國茶字大大地佇立於世界文化之林。