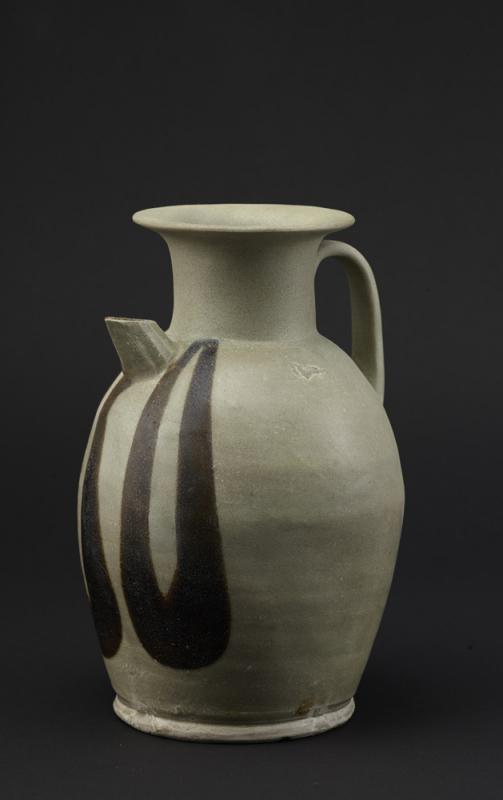

圖:青龍鎮遺址出土大量南方窰口的瓷器,證明了青龍鎮是海上絲綢之路重要港口之一,這是唐代長沙窰執壺\上海博物館供圖

【大公報訊】記者張帆上海報道:本月八日是上海獲批成為國家歷史文化名城三十周年紀念日,上海市文物局和上海博物館上午召開專題新聞發布會,介紹了一項與上海歷史文化息息相關的重大考古成果─位於青浦區白鶴鎮的青龍鎮遺址,自二○一○年開始勘探發掘至今又有新進展,特別是歷年來發掘出土了六千餘件可復原瓷及數十萬片碎瓷片,與文獻記載相印證,有力證明了青龍鎮曾經是海上絲綢之路的重要港口之一,為海上絲路研究增添了新證。

大量古瓷見證繁盛

青龍鎮據古吳淞江的出海口,文獻記載中是唐宋時期重要的對外貿易港口。後因吳淞江變遷,港口功能逐漸喪失,至今遺址僅保留了青龍塔等少量遺跡依稀可以追溯舊時風貌。為了解青龍鎮遺址的文化內涵,上海博物館考古研究部六年前開始對青龍鎮遺址展開考古勘探和發掘工作,取得了許多新發現,使這座淹沒於地下數百年的港口重鎮正逐步揭開其神秘的面紗。

上海博物館館長楊志剛介紹,文獻記載青龍鎮在唐代天寶年間(公元七四二至七五五年)設鎮,曾有「東南巨鎮」的美譽。因為地處南北海路交通的要衝,又有吳淞江、長江溝通內陸,地理位置優越,所以是唐宋時期「海商輻湊之所」。政和三年(一一一三年)在青龍鎮所屬的秀州華亭縣設置管理對外貿易的市舶務,紹興元年(一一三一年)青龍鎮單獨設立市舶務。

近年來,青龍鎮遺址考古不斷發掘出土了來自福建、浙江、江西等窰口可復原瓷器六千餘件及數十萬片碎瓷片。這些瓷器絕大部分為南方窰口,唐代以越窰、德青窰、長沙窰為主,至宋代漸轉為以福建閩清義窰、龍泉窰、景德鎮窰產品為主。其中,大量的福建窰口的瓷器與朝鮮半島、日本等地發現的瓷器組合非常相似,說明當時許多瓷器產品運到青龍鎮後,進而轉口外運,主要銷往高麗與日本。考古發現的瓷器與文獻記載相印證,證明了青龍鎮是海上絲綢之路重要港口之一。

佛塔也是航海燈塔

還有一個重要的成果是發現了文獻記載中的青龍鎮「北寺」─隆平寺塔基,解決了青龍鎮北部一個關鍵性的地標。上海博物館考古研究部主任、考古隊領隊陳傑研究員介紹,隆平寺塔基發現了保存完整的地宮,地宮主體為直壁,東、西、南三面各砌有火焰形壺門,頂部用磚疊澀封口,上蓋一梯形覆石。地宮宮室內壁為石板砌築,下面滿鋪各時代錢幣萬餘枚,錢幣年代較早的為五銖,最晚則為天禧通寶。

地宮中置套函,函外左右各有一座阿育王塔。套函共有四層,最外為木函,向內依次為鐵函、木貼金函、銀函。銀函底部鋪有一層彩色寶石,上置一尊釋迦牟尼涅槃像。此外,在木函內還裝藏有銀箸、銀勺、銀釵、銀龜、銅鏡、水晶佛珠等一批供奉品。本次發掘在套函內發現了一個銅瓶,瓶內裝有四顆圓珠,其中三顆為水晶質,它們應當就是佛教聖物舍利,這一發現也與文獻中關於隆平寺塔「中藏舍利」的記載相符。

楊志剛還補充說,被重新發掘的隆平寺塔,不僅是一個佛塔,根據文獻記載它同時是一個燈塔,當年這個佛寺建在吳淞江邊上,以佛塔點亮的燈,作為指引航向的標誌,和航運緊緊結合。更有力證明青龍鎮在中國古代航運歷史上的重要地位。