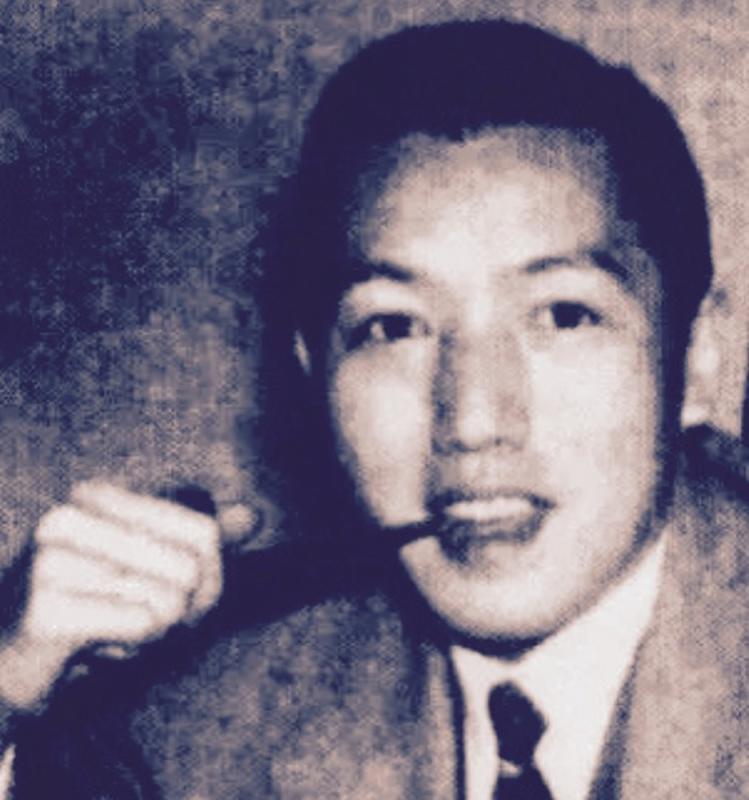

圖:唐滌生\作者供圖

Dickson Tong是唐滌生的英文署名,用於他的西洋繪畫。

首次見到他的畫作時,是在一本偶然翻閱的雜誌上。這家雜誌把他兩幅水彩畫刊在封底,河岸停泊小船,這河似是荷蘭,因船屋是荷蘭風物,遊客眼裏奇妙的水上風光。畫以船屋為主題,色彩透明,用筆簡而準,水分掌握恰好,這些水彩畫有別於其他畫種的要素,在這作品中操控得心應手,且寫實功夫扎實。使我眼前一亮的,是出於粵劇編劇大家唐滌生的西洋畫作,可真的是一次意外收穫,帶來驚喜。

好一位奇才!能曲能詞,書法繪畫,樣樣皆通!他是有立體感的才子。

「霧月夜抱泣落紅」—他的曲詞優雅秀美,纏綿哀怨,進入大眾戲迷心扉,忽問,唯道只有文采風流,不把書畫精神融入曲詞,卻能誕下「唐式」粵劇新詞?

從他留下的筆記,我逐漸深入去了解,首先接觸書法,看到他習書法不輟,苦苦追求書法上乘神韻。

一九五○年他寫下一首詩:

學曲學畫不為難,學到臨池始覺艱。

縱使日臨三千字,三年之後始等閒。 越寫下去,越感深奧,他持之以恆,期待有一天仙門打開。

令我刮目相看的一件事,一九五七年唐滌生與粵劇界友好於淑良(白雪仙)家中開聖誕舞會,醉後留宿,半夜酒醒,不作他想,起來拿起筆墨,鋪開宣紙,臨摹王羲之「蘭亭序」,看罷不禁擊掌,真超人也!臨摹既畢,他在末段寫下後記:「一九五七年聖誕,夜獨坐無聊,書此自遣,靜中自慚,四十而後學,恐無成就矣。」又一次興嘆追不及前人。

新劇「紫釵記」上演,哄動一時,戲迷排長龍為購一票,連續上演十晚爆滿,盛況空前,唐滌生心境出奇平靜,沒有在觀眾面前曝光,外面熱鬧鬧的,他留在家臨摹書法,寫下一段後記:

「紫釵記滿十晚,心神反惴惴不安,再臨隋智永千字文真書一過,以養性怡情,而筆下常有彷彿之感,固知氣躁性浮,尚勤於修養也。滌生識。」

到「紫釵記」連續爆滿十四場,街頭街尾皆說任白,他還是沉於書法,再在後記寫道:

「紫釵記已脫稿公演,今演至十四晚,仍能滿座,但心神欠佳,惴惴然不知所因,臨米海嶽跋褚河南,摹蘭亭絹本真跡,亦有手不從心之感,誠如孫過庭書譜有言,意違勢屈,焉能稱意也。滌生記。」

他孜孜不倦,習名家大作,追求書法高境界,疏懶凡塵世事,他的字體有成而自謙。今人龍飛鳳舞,急於求名,疏於治學,竟成風氣。沙田文化博物館有「梨園生輝」四字,採集他的字而成,字體秀氣雅麗。

Dickson Tong誰想到是一個寫戲曲的人,只有少數好友知道是唐滌生。他的西洋作品水彩、人物素描,劇中人物造像,才以英文署名。他受過西畫教育,少年時曾到上海就讀美術專科學校。這也引來爭議,對他在上海美術專科學校進修提出懷疑,說他沒有受過正統的美術教育。白石老人沒上過正統美術課,他的年代沒有美術學校,他獨自登峰造極,成為當代國畫大師。假設唐滌生沒進美專,畫還是他的畫,他沒想要賣畫求財,沒想出頭為畫家,畫展沒開過,只為自得其樂,比一些進過美專的人更愛繪畫。

他的曲詞,也有人不接受,「落花滿天蔽月光」,什麼蔽月光,花都是落到地上,問唐滌生要不要修改,建議將「落花」改作「飛絮」,變為「飛絮滿天蔽月光」豈不更合邏輯。可是沒有落花,哪來飛絮,飛絮空中飄,是花落的一個過程。落花是劇情需要,襯托劇中人的悲情。「滿城飛絮混輕塵,愁煞看花人」,花絮吸引遊人賞心悅目。放在悲情戲似不恰當。唐滌生淡淡地回答:「粵劇由老倌話事的!」

唐滌生把自己的繪畫用於粵劇,他繪畫的戲劇人物,早在一九四○年代報章上刊登的劇團廣告看到。至一九五○年代,劇團特刊及戲橋中,常有他為劇中人物繪畫造像。他撰寫劇本「富士山之戀」,自己設計戲中人物,繪成圖像,似現在動漫的人物造型,他對日本民族的衣着、髮式,佩戴、腰帶,穿鞋、武士的佩刀、長劍,細心識別,用於不同性格、不同地位的戲中人身上,他留下的「富士山之戀」人物造型圖像,技巧純熟,用不同線條表達人與物。舞台上的布景設計,他也有詳細考慮。在他編寫的劇本中,每場戲的開首,他細緻地描述台上所需的布景道具,親自繪畫布景圖供布景師傅參考,將自己的繪畫興趣用於劇中。

「紅梨記」謝素秋與趙汝州初會,用了一句「庭中淡淡梨花月」為相遇背景,沒有畫,卻是畫,一幅才子佳人的月夜圖。贈花一幕的曲詞以花擬物,曲詞引人入勝:

男:瓶中不是海棠花;

女:海棠花味無詩興。

男:不是海棠是石榴;

女:石榴花開在夏令。

男:莫非是孕碧桃花?

女:秋盡桃花開未盛。

男:不是桃花是山茶;

女:有山茶是冬暮景。

男:莫非便是杜鵑紅?

女:幾見杜鵑七月紅遠勁。

讀着讀着,彷彿看到唐滌生手描的長卷百花圖出來了,他的曲詞每有畫意,以畫入文,吸收明代戲曲的長處融入粵劇。

「紫釵記」的一段唱曲,膾炙人口:

霧月夜抱泣落紅,險些破碎了金釵夢,喚魂句頻頻喚句卿,須記取再重逢。嘆病染芳軀不禁搖動,千般話猶在未語中,擔驚燕好皆變空。

這些曲詞,都不似舊日粵曲慣用,用字較優雅,卻為戲迷大眾受落,琅琅上口一如「落花滿天蔽月光」,由他一代戲迷唱到今日的小孩,廣東大戲異見的現象。

詩、書,畫各具獨立性,往往融會貫通,明代文人畫出現,以詩入畫,以畫代詩。唐滌生能詩能畫,酷愛書法,投身粵劇工作,將不同範疇的藝術細胞帶入粵劇,他編寫的劇本,包含了繪畫、書法、詩詞、古典文學等眾多元素,寫出令戲迷傾倒的美唱詞。以至大膽引入外國戲劇風格,「花都綺夢」一劇,採用歐洲色彩戲服,英國電影「魂斷藍橋」的歌曲「友誼萬歲」,五十年代粵劇界持此開放態度,唐滌生是佼佼者。

唐滌生自一九三八年至一九五九年辭世的二十一年,共編寫四百四十個劇本,平均一年二十多個,創作力驚人,改編的「牡丹亭驚夢」、「帝女花」、「蝶影紅梨記」、「再世紅梅記」等,皆是傳頌佳作,一般戲迷至知識分子樂於接受,打開了粵劇是少數愛好者及市民大眾娛樂的局限,他改良粵劇,擅於吸取古典戲曲精粹,把劇本及粵劇提升到文學層次,開啟粵劇繁盛時期。卻原來,他可以為書法、繪畫廢寢忘餐。