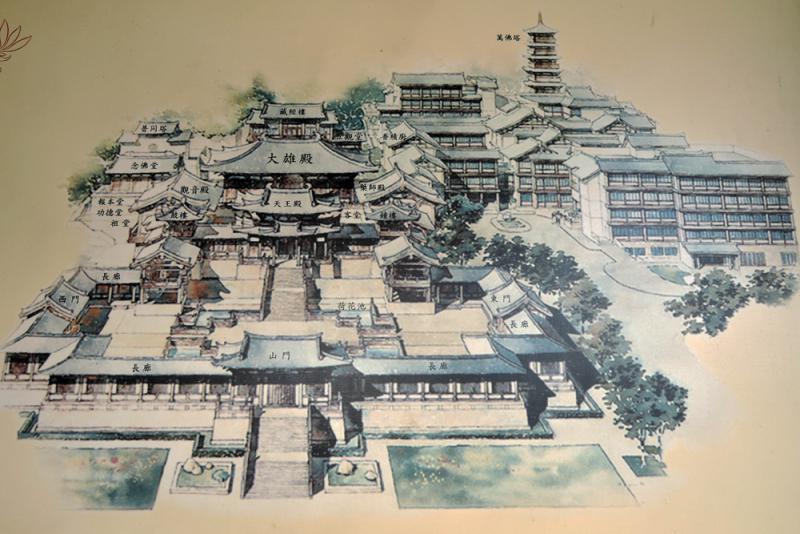

圖:志蓮淨苑按傳統布局設計

印度的佛寺和石窟是以佛塔(收藏佛舍利或遺物)為中心,佛殿和僧房圍繞四周而建。佛教傳入中國後,佛寺受宮殿和官署布局影響,逐漸改為按中軸線排列的院落布局。早期的佛塔仍然居中,到了隋唐時代,已變成由佛殿和庭院組成的建築群,佛塔置於寺旁或寺後。

最近我帶了一個導賞團參觀志蓮淨苑,講解一般人甚少留意的建築布局和佛菩薩像。這座仿唐建築的主體是山門、天王殿和大雄殿,形成一條中軸線,每進一座建築要跨一重門,寺的東北面有一座萬佛塔,另成塔院,整體布局為「三進三重門一院」。

天王殿不是全寺最大的建築物,卻是最美麗的一座,兩旁有鐘樓和鼓樓守護,鐘樓和鼓樓前方加建了前廊,整體上如同鳳凰展翅。天王殿前有一對八角形的石經幢,造型參考佛光寺的唐代經幢。幢身刻了《佛頂尊勝陀羅尼》的梵、漢經文,這是唐代佛教徒最流行唸誦的咒語。

全寺規格最高的建築物是大雄殿,面闊五間,進深四間,單檐廡殿頂,與山西佛光寺東大殿相似,但屋脊兩端的鴟吻仿照奈良唐招提寺金堂的鴟吻,它們可穩定屋頂結構,防止入水,宗教上則寓意滅火。大雄殿兩側還有藥師殿和觀音殿,後方有藏經樓、法堂和方丈室等。外面可見七層的樓閣式佛塔,頂端加了高高的塔剎,有別於印度的窣堵坡。