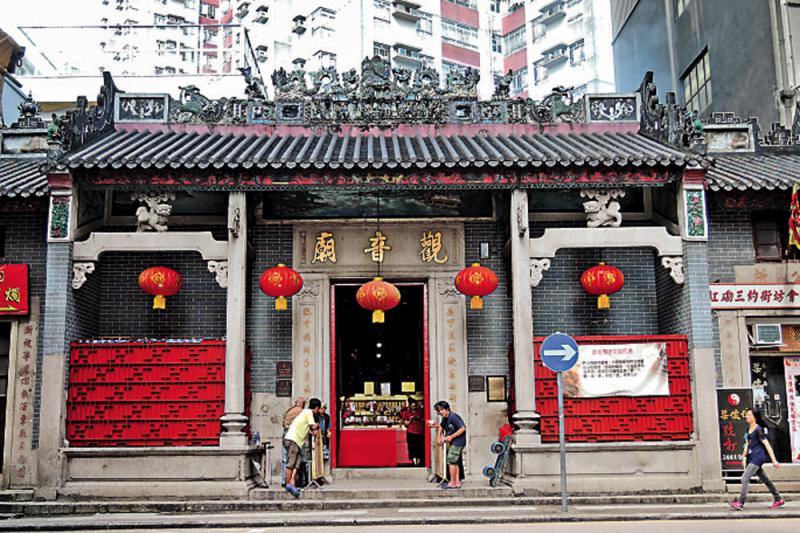

圖:紅磡觀音廟過去集宗教、議事和教育於一身

紅磡由鄉村變成重工業區再發展成今天的住宅區,訴說着百多年來的故事。由於其位置偏離主要交通幹線,外界甚少留意它的變遷,儼如被遺忘的一角。港鐵觀塘線延線通車後,紅磡不再「遺世獨立」,將吸引更多人踏足此區,了解它的過去。

紅磡人口增加,始於一八六八年黃埔船塢的出現,吸引大批工人遷入。當年該區有三約結盟,包括紅磡、鶴園角和土瓜灣。同治十二年(一八七三年),三約街坊合資在紅磡差館附近興建觀音廟,讓居民尋求心靈慰藉。一九○二年在廟的東側加建公所,贈醫施藥和義葬;一九○四年再在西側加建書院,為區內兒童提供免費教育,可惜義學在淪陷時期被戰火破壞。

一九四九年大量難民來港,港府推動全港各區組織街坊會,加強社會服務。紅磡三約公所於五一年改組為紅磡三約街坊會,三年後在機利士南路和差館里交界建成會所,二樓設有圖書館和閱報室,是區內第一間圖書館兼自修室。位於觀音廟東側的公所舊址,則改作中醫贈診所。

五十年代出生率高,紅磡三約街坊會向政府要求撥地,一九五九年在觀音廟與街坊會之間興建免費留產所,後來改作普通門診和母嬰健康院。另外紅磡三約於一九六三年在觀音廟另一邊興建小學,直至二○○七年被殺校,現由愛培自閉症基金接手辦學。