法國著名攝影師馬克.呂布是上世紀封閉年代觀看中國的第一位西方攝影師。在他持續超過半世紀的職業生涯中,見過毛澤東、周恩來、鄧小平,端詳過長衫、布襖、列寧裝、的確良襯衫,見證過「大躍進」、「文化大革命」、改革開放,捕捉過中國半個多世紀的起起伏伏。

馬克.呂布中國紀念首展「遇見─馬克.呂布」與肖全鏡頭下馬克.呂布展「時代的肖像」正在深圳萬象城舉行。展出作品約六十幅,其中包括馬克.呂布簽名作品三十幅,以及肖全拍攝以馬克.呂布為主線的作品約三十幅。展覽以臨時美術館的形式呈現,是在公共空間中舉辦藝術展的一次嘗試,讓更多民眾走進來,也讓藝術更加走近市民的生活。

曾到中國20多次

馬克.呂布與中國的緣分來自上世紀五十年代,當時正在加爾各答旅行中的他,意外結識了一位認識周恩來總理的朋友,通過這樣的關係,紅色中國的大門第一次向這位西方攝影師敞開了。一九五七年底在香港開往廣州的火車上馬克.呂布拍攝了他在中國的第一張照片,一位女農坐在火車上,樣子體面又端莊。

在半個多世紀裏,他到過中國二十多次,對中國的拍攝構成了最重要的部分,捕捉過中國半個多世紀重大的歷史瞬間,而深圳這座象徵着中國現代化革新成就的城市也成為他重要的觀察對象。有西方媒體評價,如果想看一九四九年後的中國,就去翻馬克.呂布的照片。他的鏡頭裏藏着一個時間軸,拉出來就是一部中國當代史。

作為一名攝影師,馬克.呂布始終致力於以一種平民視角從日常生活發現時代的點滴印記。他的作品並不一定是那些驚天動地的大事,在他到世界各國旅行期間,他敏感地拍攝當地人民的生活變化,特別是通過一些細微的生活細節反映出一些重大和深遠意義的內容。他被稱為一個人道主義攝影師,他對作品的敏感性拉近了作品本身和觀眾的距離,引發了人們對政治、社會以及美景的思考。他對那些美麗的,幽默的,還有那轉瞬即逝的情感的捕捉能力,使他獲得了二十世紀最偉大的攝影記者之一的美譽。

而正是這種對日常性的敏感與堅持記錄了被歷史的宏大敘事所忽略和遮蔽的重要線索,這種觀看方式也在改革開放之後成為中國攝影師直面生活的重要啟蒙。

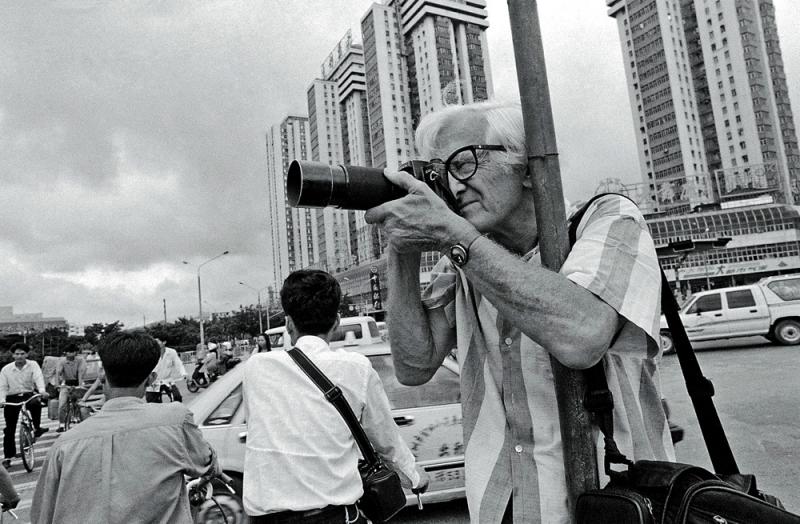

二○一○年,他的回顧展「直覺的瞬間」在上海美術館舉行,演講現場,熱情的影迷險些釀成一場騷亂。「我喜歡看着一個國家長大。」這位老人最後一次來中國時,一字一頓地說出這句話。那年,他已經八十七歲了,在展覽的間隙裏,請求好友帶他登頂上海大廈,拍攝黃浦江對面的浦東。馬克.呂布抖動着手,從懷裏摸出相機,遠眺他非常熟悉的視野。

上世紀五十年代穿着老式棉襖行走的人群在他的取景器裏出現過。上世紀八十年代夜色裏行色匆匆的人群被他記錄過。上世紀九十年代的浦東在他的鏡頭裏還只有幾棟高樓林立在對岸。

在零攝氏度以下的雨天,馬克.呂布拍了近三十分鐘。對岸林立的高樓在雲彩裏若隱若現,名聲大噪的陸家嘴已是中國最具影響力的金融中心之一。他的中國徒弟肖全注意到,「那雙拿起盤子時一直抖動的手,端起相機時卻紋絲不動。」二○一六年八月三十日,馬克.呂布因病辭世,享年九十三歲。

師徒結緣同錄滄桑

肖全憶起師徒首次見面是一九九三年年初。法國駐廣州領事館文化參贊希望攝影師肖全為馬克.呂布推薦一位會講英語或法語、能帶他走路的助手。肖全毫不猶豫地推薦了自己。六月的一個下午,肖全在廣州江南大酒店第一次見到馬克.呂布,滿頭銀髮的馬克.呂布給了肖全一個真誠的微笑和有力的握手。從此兩人開始長達二十多年的友誼。

第一次見面時,肖全已經拍攝完成了他的成名作《我們這一代》,但在他的眼中,馬克.呂布不僅是神話般的傳奇人物,也是言傳身教的好老師。馬克.呂布有備而來,他帶來了詳細的路線圖,目標大多是人群聚集的地帶。肖全帶他去了廣州火車站和電器城,馬克.呂布的鏡頭對準了潮水般洶湧的人流,為了拍攝擁擠的購票人群,肖全用背頂着他。馬克.呂布的雙腳踩在欄杆上,一個勁兒地叫肖全別動。

肖全的印象中,馬克.呂布相機從不離身。一天傍晚收工,肖全說,終於可以把照相機裝進攝影包了,馬克.呂布一臉嚴肅地說:「如果在餐廳裏碰上了鄧小平,我看你拍不拍。」

在肖全的帶領與陪伴下,馬克.呂布跑遍了中國沿海的諸多城市,街巷裏玩耍的小孩、沿海城市工地上的民工、街邊下棋的老人……種種細枝末節中,中國的變遷與崛起慢慢呈現。二十年間,肖全追隨馬克.呂布記錄中國社會的滄桑巨變,肖全也用鏡頭記錄下了馬克.呂布一個又一個捕捉瞬間的身影,在肖全眼裏,馬克.呂布是個敏銳的攝影家,總是能抓住時機,在中國迎來巨大變革時用鏡頭記錄時代的變遷。

該展覽將至十一月十四日。