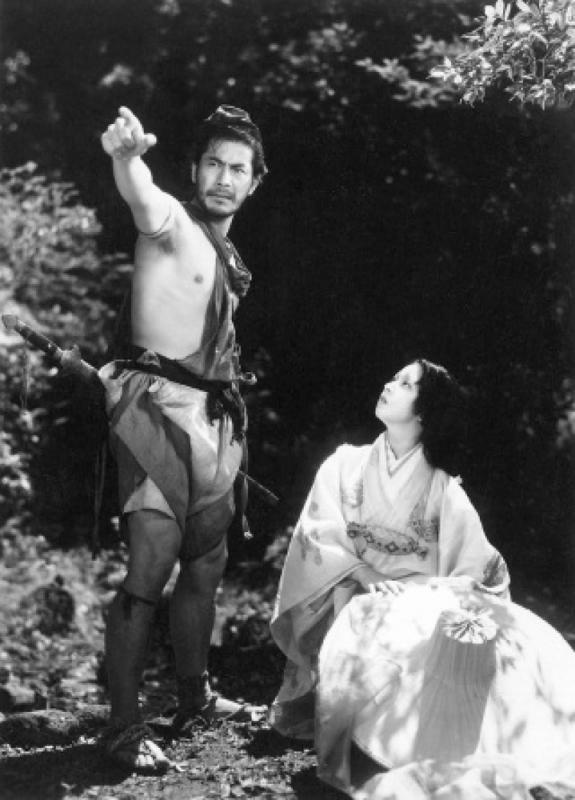

圖:黑澤明的《羅生門》堪稱電影史上最成功的改編之一\網絡圖片

中外電影史上,由優秀文學作品改編而拍成的電影,可謂不計其數。小說講故事,電影也講故事,從成功的小說那裏取得靈感,以影像語言重新闡述同一個故事,出來的成品究竟比原作好,還是比原作差,這大概是每一個電影改編者內心最糾結的一個問題。

大半生看過不少小說改編的電影,很隨意檢拾一下,也有幾十部之多,這都是看過原著小說又看過電影的,有的影片很精彩,但不知道是否有原著小說(如《十二怒漢》),有的小說很精彩,又不知是否曾被改編。一個人讀的書和看的電影都有限,只能就有限談有限。

在我的經驗中,被改編最多的,自然是《安娜.卡列尼娜》,光是我看過的就有四、五部。安娜的故事成千古話題,一段婚外情的是非至今仍聚訟紛紜。不久前在內地騰訊「大家」專欄寫一篇文章,提到這部作品,還被那些道貌岸然的網民罵得狗血淋頭。

荷里活明星演安娜,一個是積琪蓮貝茜(Jacqueline Bisset),一個是蘇菲馬素(Sophie Marceau),還有一個是姬拉麗莉(Keira Knightley),前不久還看過一部俄羅斯新拍的,論最得安娜神韻的,還是俄羅斯那位女演員。

《安娜.卡列尼娜》是經典,以我的印象,沒有任何一部改編比小說更打動人。本來影像表達的,應該更生動,更豐富,但作品落在什麼導演手上,拍出來的就是什麼層次的影片。其中最失敗的是姬拉麗莉主演的那套,太劇場化,安娜的神經質被誇大,以致她的命運的悲劇性反而淡薄了。

電影史上最成功的改編,簡直永遠不可能被超越的只有兩部作品,一部是大衛連(David Lean)的《齊瓦哥醫生》,一部是黑澤明的《羅生門》。在他們拍過以後,沒有任何一個導演膽敢再重拍,因為「眼前有景道不得,崔顥題詩在上頭」啊!

大約三十年前的事了,看過大衛連的改編,再去找小說原著來看,竟發覺小說看不下去,一方面可能是翻譯本不好,另一方面,所有故事情節的精華,那些飽滿的感情,壓抑的心緒,對於人性之美的高度宣揚,都在電影那邊體驗過了,因此小說的緩慢敘述顯得拖沓冗長,缺乏神采。反觀電影,既有濃縮了的故事(包括情節的重構),又有濃烈的影像、優秀演員的演繹,再加上音樂、剪接、美術、攝影等等的電影表現手法綜合呈現,渾然一體,一氣呵成,相比之下,翻譯版的小說便顯得缺乏神采。

《羅生門》改編自芥川龍之介的兩個短篇,一個叫《羅生門》,一個叫《竹林中》,主要人物和情節取自後者。這也是改編比原著更好的一個特例,《羅生門》的黑白影像效果強烈,人性刻畫入木三分,日本人敢於深入人心的幽微之處,在那些暗昧不分明的所在提出逼人省思的問題。再加上三船敏郎不作第二人想的卓絕演出,使整部影片充滿內在張力,這種張力在小說中也感覺不到。

《羅生門》提出一個人性的永恆話題——人是如何敘述自己的,一件事因為敘述者角度不同,會有完全不同的版本,因此所謂的真實,所謂的歷史便都是相對的,需要辨識而且也不容易辨識的。

日本人拍的黑白電影,還有一套《砂丘之女》也很有張力。我也是看了電影後再去找安部公房的原著來看。看來,能以強烈的影像來表述的作品,電影總是佔便宜的。小說文字要靠讀者的想像力去重構情節發生的場景,《砂丘之女》的故事卻完全發生在一般讀者生活經驗之外的砂丘上,讀者很難憑空去想像人物處境,這樣小說的表現力就顯得不如電影了。

《砂丘之女》的黑白效果,使人物在異常嚴酷的生活環境下掙扎求存的動物性得到深刻呈現。那些沙丘的荒涼曲線,細碎沙粒沾在女體上的大特寫,那間東倒西歪壓逼人神經的沙丘破屋,人物飢渴自虐的神態等等,都有震撼人心的力量。輪到看小說時,這種影像的迫力就沒有了。

青年時代讀前蘇聯名著《靜靜的頓河》時,簡直欲罷不能,小說呈現哥薩克頓河在革命風暴席捲下民間生活的變遷,那種史詩式的壯闊深沉,令人內心澎湃。像這種既有歷史的深廣度,又有強烈藝術感染力的長篇,在中國現當代文學中,還真不多見。

《靜靜的頓河》三部曲影片,節奏緩慢,影像粗糙,大概因為年久失修,有些銜接都不順暢。因為故事情節太複雜,剪裁不得力,人物顯得模糊單薄,全片長近七個鐘頭,看到後來有點疲累,看完了好像完了一樁心事而已。查網上的資料,原來一九五八年拍過一個彩色版本,網站配的圖與我看的影片中的男女主角都不同,顯然是另一部改編了。

蘇俄是小說與電影大國,列夫.托爾斯泰的《戰爭與和平》、果戈里的《欽差大臣》、阿.托爾斯泰的《苦難的歷程》、奧斯特洛夫的《鋼鐵是怎樣煉成的》等名著都有改編成電影,有的也都很成功。《戰爭與和平》我卻只是看到荷里活改編的片子,珍芳達(Jane Fonda)父親亨利芳達(Henry Fonda)演彼埃爾,柯德莉夏萍(Audrey Hepburn)演娜塔莎,愛與死兩個永恆的主題,籠罩在整部作品中,因演員的演繹而使小說中的人物都活起來。

蘇俄當代另一部令我着迷的是《這裏的黎明靜悄悄》,這是先看到小說再回頭去看電影的。電影印象中也看了兩部,一部黑白,一部是近年重拍的彩色片,比較起來,當然後者要好了很多。小說本身寫得非常精彩,翻譯的文字上乘,乾淨生動,富於節奏感(這是高難度),人物個個有故事、個個性格張揚,一個懸念從頭到尾抓住讀者(發現德軍潛伏,敵眾我寡),然後那些女兵一個接一個犧牲,真是令人揪心的情節。

在電影裏,這些女兵已不是文字描述的形象,而是一個個活生生的俄國女子,高矮肥瘦,有很漂亮而活潑的,也有姿色平平而又很堅定沉着的,在一個陌生的森林裏與德軍偵察隊周旋,最後全部殉國,只剩下領隊的男人俘虜了兩個德軍回去交差。

可以說,那只是蘇聯衛國戰爭的一個小角落,但其中涉及的生死大義、平凡女子身上的人性光輝、時代巨輪輾壓下命運的無奈等等,都令人低回不已。

荷里活影片《教父》,是我看過的影片中最具震撼力的,它的震撼力不是來自畫面上的刀光劍影,而是一個黑社會的頭子在駕馭自己的黑暗王國時,那種驚心動魄、火中取栗的膽識和智慧。放在中國導演手上,大概要對教父的生涯作一番批判才能罷休,但影片完全放棄道德追索,只是完整地呈現那些在剃刀邊緣討生活的人物,他們各自豐富的內心,以及被那種生活扭曲了的心性。

原本以為這種影片未必會有原著,誰知有一次在圖書館書架上竟意外發現原著的長篇小說,趕緊借了回家,「如飢似渴」將它讀完。小說也寫得很精彩,比起電影有更多細節的描述,讀完了再回味電影,更覺得原先那些人物似乎更豐滿起來。

犯罪家族的成員也是人,用正常社會倫理道德之外的另一套生存邏輯,在社會邊緣尋求立足之地,他們從多年生死掙扎中悟出自己為人處世的法則,是我們生活經驗無法想像的,但也打開了一面觀察世道人生的窗口。

同樣美國長篇小說改編的失敗例子卻是《大亨小傳》(The Great Gatsby),那還是二○一三年推出的一部新片,片中布景極盡奢華之能事,人物造形誇張,情節荒腔走板,看完只覺像一場鬧劇。費茲傑羅(F. Scott Fitzgerald)的這部小說年輕時候讀過,記得整個風格並不是那種嘻哈誇張、一味胡鬧的,也就是導演注意力都集中在那些奢華的場面,而不是在人物內心,因此場面雖然耀眼,人物卻暗淡無光。

說到中國的改編電影,「文革」前的《青春之歌》、《野火春風鬥古城》、《林海雪原》、《紅旗譜》這幾部名著都有影片,《青春之歌》紅了一個謝芳,《野火春風鬥古城》是王曉棠的主場,其中較有史詩氣魄的反倒是《紅旗譜》,小說和電影的情節都淡忘了,但讀小說和看電影時那種血脈賁張的感覺,卻還有印象。

柔石的中篇《二月》改編的《早春二月》,小說也是早年看過,電影在「文革」時遭到批判,不久前在電視上看到。影片沒有想像中的好,節奏太慢,拖泥帶水的,男主角那種溫吞搖擺的性格讓人受不了,現在看當時的對白,也覺得生硬做作。這是中國電影的一個通病,人物在真實生活中講話,不必都像朗誦那麼抑揚頓挫,反倒最近看內地影片《老炮兒》,那種生活化的道地語言充滿生命能量。

當代小說改編的好影片,首推張藝謀的《紅高粱》,小說與電影都精彩,電影將張藝謀的色彩美學初步建立了起來,張藝謀藉此將中國小說中罕見的原生野性、土地和人的糾纏、歷史與民生的互動等等議題發揮得淋漓盡致。張藝謀打造了姜文和鞏俐,讓他們在張牙舞爪的色彩中大開大合,肆無忌憚呈現自己最本真的一面,這是有開創性的,那些嶄新的電影語言影響了很多後來者。

一個失敗的例子卻是《白鹿原》。陳忠實的原著也具史詩格局,結構龐大,情節密織,以一個村莊的命運來襯托起國族命運,人物個個有血有肉,恩怨情仇感天動地。但到導演手上,影片變成小說中一個女人田小娥的故事,村中兩大家族的鬥爭、外面政治的大風大雨,都成了田小娥的陪襯,格局頓然小了很多。這就是小說改編電影能否成功的一個最重要因素:看看落到什麼樣的導演手上。

小說以文字,電影以影像,各自去說故事。小說雖然與真實生活隔了一層,但可以借助讀者的想像力重構一個虛幻的世界;電影雖然對現實生活能高度寫真,但細節稍縱即逝,因為高度濃縮,輕重拿捏不易。可以說,各有優勢各有短處,如何發揮優勢,避短就長,那就看各自的功夫了。