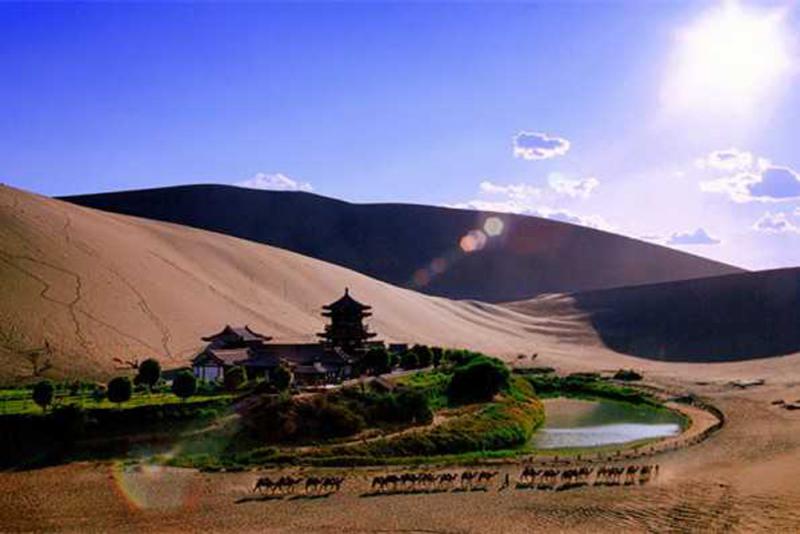

圖:敦煌名景月牙泉隱於鳴沙山的大漠黃沙之中\敦煌旅遊局官網資料圖片

我的西北之旅的路線是一個月牙形,從唐山出發,奔石家莊、太原、銀川,抵達嘉峪關,而後回轉,經西寧、蘭州、洛陽,最後,取道北京回家。

腦子裏把這個月牙畫好,起身就上網訂票,說走就走。這個月牙裏沒有敦煌。權衡再三,覺得還是過於偏遠,更主要的是,覺得她過於神秘,這神秘加重了我的惶惑,雖然那是我最喜歡的地方。人總是愛對最喜歡的事物生怯,比如小時候吃月餅,最愛吃糖餡,卻遲遲不往中間咬;看報紙,知道最好的文章在頭條,卻總是先看邊邊角角;喜歡一個人,和她周邊的人都熟得如同左手和右手了,還沒有和她說過一句話。

敦煌於我,就是月餅裏的糖餡,報紙的頭條,暗戀的伊人。但當列車即將到達嘉峪關,突然覺得,不去敦煌,此行便是一條沒有點睛的龍。從卧鋪上爬起來,臉都沒洗,就直奔五號車廂去改簽,像一個反悔的人,去追趕剛剛分手哭着離去的戀人。

去敦煌旅行,是我一生中最浪漫的一次。是說走就走中的說走就走。毋須準備什麼,我知道敦煌讓人心跳的地方在莫高窟,醉人之處在鳴沙山、月牙泉,最有煙火味的是沙洲夜市。她能帶你進入仙境,又能將你送回人間。

莫高窟距離敦煌站不遠。這個遠離市區的火車站好像是專門為莫高窟修建的。熱心的的哥帶着我去買票,告訴我遊覽的步驟:先看一場電影,再乘大巴去莫高窟。付錢時,他支支吾吾說出一個數字,我毫不猶豫地給了他(那是事前講好的拉我到市區的價錢)。莫高窟是無價的,引導我來到莫高窟的一切都是無價的,包括我決然的心,包括這位我認識的第一位敦煌人。

觀看關於敦煌的電影,是遊覽莫高窟的熱身,敦煌人很會掌控遊客的心理,先用激情替換你旅途的疲憊。碩大的蒼穹般的熒幕上,沙漠荒原、金戈鐵馬、繁華的古城、神秘的佛洞次第入目,猶如身臨其境。看電影時,我悄悄打開旅行包,把剩下的一個麵包和半瓶水消化掉了。

莫高窟又稱千佛洞,在三危山對面,夏日的大漠,稀疏的樹木無精打采,葉子被曬翻了,河流是乾涸的,滿目皆是沙黃。所有的建築物都呈淺黃的沙色,與莫高窟渾然一體。千佛洞在眼前浮現,剎那間感覺不是驚艷,更像是見到歷盡滄桑的久別的親人。從西元三六六年,樂樽和尚在這裏第一個築窟造像,之後千年,無論王公貴族,還是平民百姓,都紛紛來此開鑿石窟,歷經北涼、北魏、西魏、北周、隋唐、五代、宋、夏、元,一代又一代的藝術家,為了一個信仰,將佛教故事、繪畫藝術、歷史承載,盛置放在一個又一個洞窟裏。一千年的累聚,鑄就了今天的人間奇跡。洞窟裏的壁畫歷經數個朝代,一層蓋着一層,一個朝代覆蓋着另一個朝代。難怪余秋雨教授說:「看莫高窟,不是看死了一千年的標本,而是看活了一千年的生命。」

出於文物保護的考慮,洞窟是半開放半封閉的,走進一個洞窟之前,工作人員先要打開鐵鎖,短短幾分鐘的講解後,把遊客請出去,又把門鎖好。再去另一個洞窟。此外,不許拍照。我到底是個不能脫俗的人,最能證明我到此一遊的拍照被禁止了,我心裏沒底了,總想偷偷尋找機會,終是沒有得逞。所以,我必須專注觀摩,認真聽講解,腦子稍微開小差,就滿盤皆輸。其實,每一個洞窟裏的內容,我都從書本上閱覽過,但是,如不親身站到這裏,感覺就像是對一道垂涎已久的菜,無論怎樣研究過烹飪技法、配料和火候,無論看到過多少影像,或聽人說起,那也只是眼睛、耳朵的盛宴。必須得親口嘗一嘗,哪怕只一口。我參觀莫高窟,就是要實打實地吃下了這道菜,而不是拍下照片來回去欣賞。感受莫高窟的魅力,必須要用心去體會,實地看上一眼,賽過拿着照片看一年。整頓好內心,我心無旁騖,即溫又習。

本來以為的三至四個小時的遊覽,一個多小時就結束了,洞窟雖多,畢竟開放的少,而且由於壁畫怕受外界諸多因素影響造成腐蝕,停駐的時間也短。據一位來過多次的遊客說,為了保護這些壁畫,將來很有可能會關閉莫高窟。大多遊客尚不盡興,在場院裏拍攝外景留念,我卻坐在一棵樹下貪婪地回味,萬千感慨化作一句話:千百年,一代代,我們的國家,我們的民族,曾經有過一場怎樣盛大的信仰!

在我的印象裏,莫高窟與鳴沙山、月牙泉,是剝離的,之於敦煌,它們之間似乎沒有必然的聯繫,一個是人文,一個是自然。我知道鳴沙山是大漠的驕子,月牙泉是大漠的女兒,彷彿他們在兇險的荒原中,去那裏,等於是去探險。所以,我做好了探險的準備。從莫高窟到達敦煌市區,找好一處家庭旅館,想歇息一下,明日養足精神爬山遊泉。但女主人告訴我,你應該現在就去,正是好時候。可是,已經是下午四點多了啊?我猶疑着,去往鳴沙山。

哪裏是什麼探險,鳴沙山好像是被馴服的沙漠,美麗而溫柔。她是我見過的最美的沙漠。那被風吹出的山脊,居然是一條筆直的直線。我加入了一支駝隊,真巧,整個駝隊都是女士,只有我一個男人,並且殿後,這峰駱駝也可能是整個隊伍中最不安分的駱駝,偏偏被安排在最後。我喜歡它的這股野性,出於無奈,被人類馴服,但仍然心有不甘。所有的遊客都享受着騎駱駝的新奇,我想到,千百年前,那些絲綢之路上的駝隊,可曾有過這樣的輕鬆?駝隊解散後,步行去月牙泉。月牙泉簡直就是上天遺落在沙漠裏的一滴淚,袖珍、神奇、執拗,一意孤行地清澈着。鳴沙山的懷抱裏,何以會有這彈丸之地的綠洲,綠洲之中,怎就容得下這一泓清泉?這真是自然的奇跡。莫非,月牙泉下真的有神靈?那些早已作古的絲路客商,是否都飲過泉中之水?

十分盡興後,夕陽依然遲遲不落。一看時間,已經是晚上九點多了。敦煌的落日,有着對人間的十分不捨。敦煌小城最受旅遊之益,家庭旅館也給人回家的溫馨。好好休息了一夜,第二天,當然要去敦煌古城看一看。於是租了一輛車前往,一路上,和公路一起逶迤並行的,還是綿延的沙漠,為這沙漠做影壁的,是祁連山,為祁連山做影壁的,是遙遠的雪山。三山並行,三個層次,三種顏色,令人嘆為觀止。我還以為,鳴沙山就是一座孤立的沙漠,忘了敦煌是被沙漠環繞的。這些沙漠大同小異,為何鳴沙山就那麼有名呢?於是問的姐:那是沙漠嗎?是。和鳴沙山一樣嗎?一樣。那為什麼鳴沙山會出名,有那麼多遊人?因為有月牙泉。是啊,因為山腳下有一彎小得不能再小的清澈的泉水,使得鳴沙山身價倍增。雖然她的回答可能不科學,但我覺得,這是我得到的最美最滿意的答案。

不過我看到的所謂的敦煌古城,其實是上世紀八十年代初,修建的一座仿古的影視城,曾拍攝過《新龍門客棧》等不少耳熟能詳的電影。我要找的古城,是那漢代、或者唐代,真正住過古人、來往過絲路客商的古城。當地人大概都把影視城稱作古城吧,也怪我沒有說清楚。但的姐過意不去,回城後沒有拉我回賓館,而是繞道去了古城遺址。這個自漢代以來曾經輝煌的邊陲城市,如今,在敦煌市區的一個角落裏,只殘留下部分殘垣斷壁,若不是有當地政府樹立的石碑標註,看上去不過是一堆黃土。即便是土堆,那也是漢朝的土堆啊!這堆黃土倔強地屹立,莫非也是在等我這個知音?一等就是千年。是啊,與不遠處的市中心那尊反彈琵琶的飛天塑像相比,一個受盡世人寵愛,享受現世繁華,一個彷彿被人遺忘,偏居一隅,卻早已心靜如水。

敦煌古稱沙洲,意為沙漠中的綠洲。現在,市區所在地仍稱沙洲鎮。天黑下來後,沙洲夜市燈火輝煌,人頭攢動,街道兩側都是各種牛羊肉燒烤,煙霧繚繞,充滿人間煙火氣。遙想當年,絲路客商、邊關將士,也是在這裏放歌縱酒吧。沙洲夜市,應該就是漢唐繁華的延續吧。