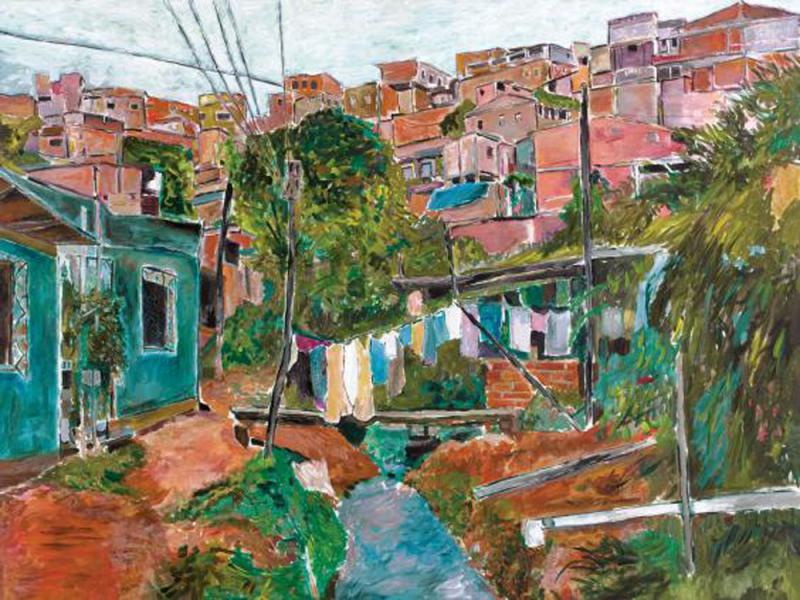

圖:卜戴倫筆下的巴西風景/作者供圖

古人謂有才者,常稱其「琴棋書畫,樣樣皆精」,可見識琴通音律的人,在書畫方面的修養造詣多也不俗。在藝術門類邊界愈發模糊的當下,書法與雕塑,音樂與繪畫之間互相滋養的例子,屢見不鮮。最近,我們因為卜戴倫(Bob Dylan)獲諾貝爾文學獎,重又頻繁談論他筆下的旋律以及他的叛逆性情,但別忘了,這位音樂家同樣也是歐美當代藝術領域一位不乏名氣的畫家呢。

英國《衛報》藝評人Jonathan Jones曾在一篇文章中,盤點那些雅好繪畫的知名搖滾音樂人,卜戴倫名列其中。這位藝評人將卜戴倫的畫與德國藝術家Lucian Freud的作品相提並論,恐怕是看重兩人畫作中那些不循常理的、乖張的元素。Lucian Freud是知名心理學家弗洛伊德的孫子,喜愛描畫裸體男女,而且偏偏要將那些身體畫得誇張甚至醜陋,似乎唯有如此才能解釋他對於現實情境的不滿甚至憤怒。

卜戴倫對於人體沒什麼興趣,他更感興趣的是風景。雖說兩人描畫的主題不同,但相同點是作畫時感情異常熾烈,一筆一畫盡是飽滿的、無所顧忌的,似乎畫筆不是用來描摹意象,而純粹是為了宣泄作畫人的情緒。卜戴倫並非專業畫家,構圖也好,筆法也罷,都顯得稚嫩,但那些筆觸間的生猛與憤怒是天生的,是再高超的匠人也模仿不來的。

卜戴倫畫作的「生猛」,也體現在用色上。他畫中的意象並非是四平八穩、安閒平和的模樣,通常是傾斜搖晃的,像是飲了酒一般,有些亢奮,也有些囂張。而那畫中的顏色更是不循常理,天空可以是血紅色的,房間宛若浸在深藍色的液體中。這些近乎野蠻生長的意象與色彩,種種都具有表現主義的特徵,是作畫人情緒的外化,也不乏他對於世事的指戳。

這些不加修飾、不事遮掩的用筆,大膽是大膽了些,卻使得這位搖滾音樂人的畫作,見出難得的真誠。他的「巴西」系列作品,以他時常尋訪的南美風景入畫,卻不關心全球化時代迅捷發展衍生出的城市華麗景觀,只關心少人理會的街角窄巷;他借助「城市風景」系列畫作,觀察街邊咖啡館,河上的船,靜默的鐵軌以及兀自開花的樹,予人身臨其境的親切感。卜戴倫從來都是生活的細緻觀察者與親歷者,從來不願將自己陷在孤芳自賞的音樂小圈子中,而是試圖以旋律、以畫作,回應這個時代中的平凡乃至卑微。都說字如其人,畫如其人,此言真真不虛。

看過卜戴倫的畫,我不禁想起百多年前另一位同樣身兼音樂家與畫家兩重身份的藝術家─孟德爾頌(Felix Mendelssohn)。如果說卜戴倫的作品是生猛,是奔放,是詰問與對抗的話,那麼孟德爾頌的畫作則全然是另一幅面貌,和他的性情一樣,安閒、優雅、克制。

孟德爾頌生在富裕家庭,爺爺是哲學家,父親是銀行家,母親是音樂家,因而從小受到良好教育,對於音樂和繪畫等藝術門類的喜愛,幾乎是與生俱來。如今流傳下來的孟德爾頌畫作,以風景畫為主,構圖也好,用色也罷,都克制周正,一絲不苟,看得出受學院派影響至深。

這位德國作曲家的畫作盡是寫實主義風格,描摹的大多是他生養之地的山水風景。與卜戴倫關心城市、關心人的現實主義情懷不同,孟德爾頌眼中盡是旖旎風光與優雅建築,畫中人也多是衣冠楚楚、彬彬有禮。雖說畫作的筆法與用色俱是溫和,卻多少予人不食人間煙火的疏離之感。這也不能怪他,生在那樣的富貴之家,他的目光實在難以投注在一蔬一飯的素樸生活中,更不知疾苦貧困為何物吧。

孟德爾頌的畫與他筆下的旋律一樣,優雅,甜蜜,偶爾透出些寥落與哀傷。只是那些哀傷並非因了他經受了怎樣的困境與折磨,而大多是想像的產物,故而很有些「為賦新詞強說愁」的意味。這也正解釋了為何孟德爾頌與舒伯特一樣天資卓著,卻寫不出舒伯特那樣微妙複雜的作品。別忘了,舒伯特最偉大的那些作品,幾乎全部創作於他患病之後。在那些擔憂「命不久矣」的日子裏,他開始思索生死意義,筆下的旋律,也便多了光明與黑暗之間的掙扎與追問。那樣的輾轉反側憂思終日,又豈是孟德爾頌能理解的呢?