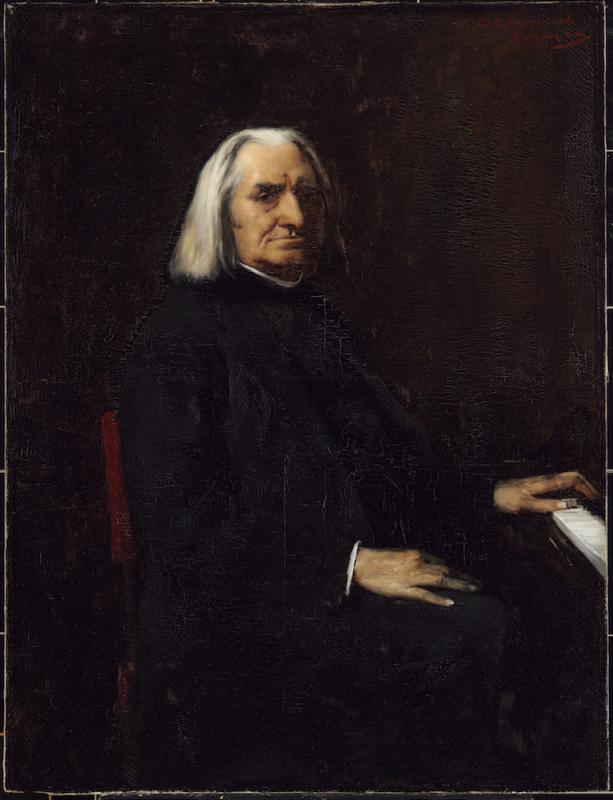

圖:蒙卡奇畫作《一八八六年李斯特肖像》\作者供圖

生於一八一一年十月二十二日,於一八八六年七月三十一日病逝的匈牙利作曲家、音樂教育家、鋼琴演奏大師弗朗茨.李斯特(Franz Liszt),在其七十五年的生命中親歷了西方繪畫從崇尚古典相對理性的新古典主義時期,提倡個性與感性、現實與虛幻相結合的浪漫主義時期,以及描繪眼前真實的寫實主義時期。「鋼琴之王」所生活的年代,不僅身處於繪畫風格前所未有的多元化時代,而且體驗着科技發展對肖像畫這門藝術帶來的劇變。

從素描、油畫到石版畫,直至攝影技術走進人們的日常生活,發生在李斯特身邊的一切是他的前輩音樂家們從未有機會體驗過的,甚至同輩都鮮有如此經歷,而他也因此受益:在存世的海量李斯特肖像中,囊括了各個時期,不同繪畫風格的作品。通過每位畫家迥異的表現方式為我們留下了各個情境之下的「鋼琴之王」。幾乎沒有一位音樂家有着比李斯特更豐富多樣的肖像,而很多與他同時代的文人墨客、才子佳人也因為與他相識而入了畫,成為了李斯特肖像畫流傳的受益人。身為西方古典音樂第一位真正意義上的超級明星,有太多的藝術家爭相為之造像。而他遍布全歐的巡演足跡與應運而生的「李斯特狂」,也為他大量的石版畫肖像傳播創造了絕佳的條件。毫不誇張地說,李斯特輝煌的演奏生涯與德高望重的藝術地位從某種意義上來說推動並促進了十九世紀肖像畫的發展。那些現存各年齡階段的李斯特肖像畫,也有助於今日的藝術史界去深入研究李斯特在不同時期的外貌特徵變化,以及豐富的人生閱歷對其外在氣質改變的具體表現。

然而,由於照相技術在十九世紀中葉的出現和日趨普及,肖像畫這門經久不衰的藝術受到了史無前例的衝擊。與此同時,隨着同期浪漫主義畫風逐漸淡出歷史舞台,以庫爾貝(Gustave Courbet)引領的寫實主義畫風已經開始萌芽並走上前台。上述無法規避的歷史發展趨勢對李斯特肖像畫的具體影響可表現為:一、從李斯特步入中年到最終去世這段時間,在攝影日益普遍的社會條件下,大量的黑白照片取代了青壯年時期的石版畫和油畫,因此,現存的李斯特暮年肖像便顯得尤為珍貴;二、在他後半生為數不多的肖像畫中,最值得大書特書的作品是出自同為匈牙利人,並深受庫爾貝提倡的寫實主義所感染,如今被譽為「匈牙利民族最偉大畫家」的米哈伊.蒙卡奇(Mihály Munkácsy)。

一八八二年,近四十歲的蒙卡奇業已功成名就。為了向他給整個匈牙利民族帶來的榮耀致敬,時年七十一歲高齡的李斯特專門為他譜寫了一首作品《匈牙利狂想曲第十六號》。李斯特這首曲子的主旋律引用了一段匈牙利民歌,也是蒙卡奇最喜愛的旋律,在布達佩斯的一個節日上進行首演。這段被匈牙利民族津津樂道並視為驕傲的「最偉大畫家」與「鋼琴之王」的忘年交自此拉開序幕。

當一八六七年蒙卡奇前往巴黎觀看世博會之時,米勒(Jean-François Millet)和庫爾貝的作品給了他巨大的觸動。雖然他那時並不了解庫爾貝的「寫實主義宣言」,但坎坷的少年時代使得描繪眼前所見的真實成為了他畢生的藝術追求。除了創作出改變他命運的寫實主義經典《死囚的最後一日》之外,在其為數不多的肖像畫中,蒙卡奇延續着他與庫爾貝所遵循的寫實主義風格。比如,庫爾貝一八五○年為白遼士(Hector Berlioz,又譯:柏遼茲)所繪製的肖像便與蒙卡奇創作的《一八八六年李斯特肖像》和他的自畫像在風格和意境上頗為相似。

米哈伊.蒙卡奇的常設紀念展廳就坐落在位於布達山頂的匈牙利國家美術館二層,而他於一八八六年為七十五歲的李斯特繪製的半身肖像也長期懸掛在此。為紀念「鋼琴之王」弗朗茨.李斯特逝世一百三十周年,北京畫院在今年七月至八月將這幅「國寶級」肖像借到北京展覽四周,很多國內藝術愛好者也因此得以足不出國門便能近距離欣賞蒙卡奇筆下的李斯特。在摒棄了新古典主義肖像畫中所擅用的英雄主義色彩,浪漫主義肖像畫中略帶詩意的渲染背景氛圍和真實與虛構的融合之後,蒙卡奇創作此肖像畫的精妙之處在於,為了呈現晚年「鋼琴之王」最真實的樣貌,主張寫實主義的他將畫面中所有起粉飾效果的裝飾統統拿掉,卻在凸顯李斯特的性格特點與氣質等細節上下了工夫。除了李斯特晚年標誌性的神父袍服和他那早已花白依舊引領時尚的齊肩長髮,蒙卡奇對時年七十五歲的「鋼琴之王」臉部進行了高光處理,突出了他那神色威嚴卻又透出一絲安詳與和藹的神情。由於暮年的李斯特在左側臉頰和額頭印堂處均長了很明顯的痣,因此無論在他晚年的肖像畫和照片中他都會選擇以右側臉頰示人,蒙卡奇的這幅肖像亦是如此:不僅用他高聳的鼻樑巧妙地遮擋了左側臉部的痣,還利用面部高光美化掉了額中的另一顆,不得不令人讚嘆他那細緻入微的「人工美圖」處理。他那英氣逼人早已褪去的面頰上,寫滿了歷經榮耀、浮華過後的處之泰然。而對於他那令萬人敬仰的職業,蒙卡奇用另一束光「點亮」了鋼琴,也寓意着「鋼琴之王」一切的魔幻與神奇都來自這雙修長的雙手。大師筆下的大師,傳神之餘,更多傳遞出一份難能可貴的敬意和尊重。蒙卡奇肯定無法預料,在他為李斯特造像的數月之後「鋼琴之王」便與世長辭,這幅油畫也因此成為了李斯特最後一幅油畫肖像。鑒於這二人對匈牙利民族音樂與繪畫的重要性,此幅畫像憑藉藝術與歷史的雙重意義成為了匈牙利國家美術館名副其實的「鎮館之寶」。

「鋼琴之王」李斯特於一八八六年病逝於德國拜羅伊特,而在他去世前幾個月的一八八六年三月二十三日,他還曾在法國巴黎的音樂沙龍中為蒙卡奇演奏。在沙龍請柬的節目單上,當天的第八首曲目便是李斯特為蒙卡奇創作的《匈牙利狂想曲第十六號》。為了回饋對「鋼琴之王」的敬意,蒙卡奇特意在沙龍的請柬上為他畫了一幅素描,這也是被匈牙利博物館界官方證實的李斯特臨終前最後一張肖像畫。區區數筆,李斯特那棱角鮮明的側臉躍然紙上,雖面部鬆弛並有些發福,但蒙卡奇通過勾勒出他深邃的眼窩和鮮明的輪廓,使得這幅李斯特晚年肖像並未展現出他照片中的老態和歲月的痕跡,卻依稀描繪出曾經屬於「鋼琴之王」的氣場和威嚴。在李斯特生命的最後一年,蒙卡奇竟然先後為他留下了寶貴的油畫和素描肖像,不得不令人感嘆二人的緣分。「鋼琴之王」生前最後一幅肖像畫已毫無爭議地出自「匈牙利最偉大畫家」之手,匈牙利歷史上繪畫與音樂兩位最傑出藝術家的那份包含敬畏之心的惺惺相惜,確實足夠令匈牙利民族引以為傲。