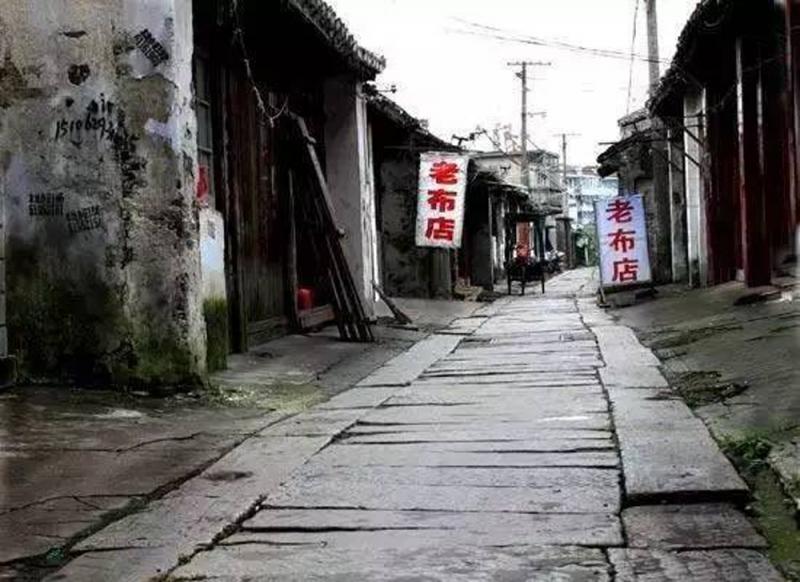

圖:栟茶古鎮內的石板街道/網絡圖片

海岸線在這裏拐了個彎,就在這個凹進去的南黃海岸邊,坐落着一座千年古鎮,當我第一次走進這個小鎮的時候,還是被它的古樸、安詳、清雅所震懾。

首先是這秀雅的名字,栟茶,《現代漢語詞典》裏是這樣解釋的:地名,在江蘇。看到這個解釋,總覺得意猶未盡、不解風情。倒是《古代漢語詞典》裏的解釋讓人豁然開朗:栟,栟櫚,即棕櫚。

關於這「栟茶」地名來歷,版本很多,但當地多數人認同的還是古漢語裏的解釋。古代,當地居民多以捕撈和煮鹽為業。當時沒有航標,出海捕撈的漁民從海天茫茫的遠海歸來,站在船頭瞭望尋覓的就是兩棵偉岸的大樹,當隱約中看到大樹時,自然會指認「栟」「茶」二樹,這兩棵樹就如同家鄉的炊煙和浮雲,也如同家鄉親人期待的身影,久而久之這兩顆大樹就成了家鄉的標誌,也成了家鄉的名稱。栟茶的另外兩個別稱「茶江」和「茗海」也正好佐證了這名稱的來歷。這讓我不由得想到江蘇的「盱眙」、「滸墅關」、「六合」,其名稱裏異曲同工地蘊藉着文脈。

走進這個惦念已久的古鎮,中市街、良臣巷、啟秀巷……彷彿在我面前徐徐展開了一幅意蘊綿長的水墨畫卷。古老的街巷,光滑不平的花崗岩石板敘述着當年的喧鬧和繁茂;高低錯落的市廛裏演繹的生活故事瑣碎而平常;蒼老的闥子門彷彿老人臉上鐫刻着往事塵煙的皺紋;朝街的堂屋裏老式傢具溫潤似蜜……也許是因為當天中學裏正在進行考試的緣故,整個古鎮沒有廣告音響的聒耳,顯得十分安靜,幾個中老年人在老街上漫不經心地走動,彷彿從歷史的煙雨中走來。

因為時間關係,我們只匆匆地走訪了小巷裏的一個住戶,院裏擺放着花花草草,三間小瓦房的明間靠門的地方放着一台舊縫紉機,台板磨得光亮,朋友告訴我們,主人是縫紉機修理師傅。看到我們造訪,趕緊起身迎接,招呼我們喝茶,如果不是後來的交談,我充其量也只能估計他就在七十歲上下,他滋潤的皮膚、黑髮,讓我們怎麼也不會往八十歲上去想。如同主人一樣,這個建於明代的房子今天看來依然氣度不凡,樑上的虎紋明艷斑斕,那金絲楠木的花紋讓人不得不喟嘆:大美源於自然!

育嬰巷裏,站在一座西式古建築前,我覺得這個建築似曾相識,大概看到了我的狐疑,朋友提醒我這是大東旅社。大東旅社?這名字如雷貫耳。仔細看完牆上的說明,我恍然大悟,這裏的大東旅社就是電影《51號兵站》裏的原型……

徜徉於這條幽深的古街,我彷彿走入了明清時期的一段歷史往事。史料記載,栟茶的三條石板街當年修建的時候大約一千五百米左右,多為當地鄉紳出資修建,現在基本保持了原先的規模,就是說,在近二十年來的大拆大建經營城市的浪潮中小鎮沒有麻木跟風,小鎮守住了。我想起了十幾年前的一件事,當時,我在家鄉工作,參加了東大街保護的一個論證會,參加論證會的有南大、東大、同濟等知名高校的教授、專家。一位教授的一段精闢陳述,讓我至今難忘,他說:「像你們的這條東大街啊,初步判斷是宋代的建築。到今天為止,我在全國範圍內只看到了三條,一條是安徽黃山腳下的屯溪老街,一條是南京的高淳老街,一個就是你們這裏的東大街,這條街你們千萬不能動啊……」家鄉的文化人當時為家鄉保住了這條老街感到自豪和欣慰,其實,也只留下了古城的六分之一。今天,當我走進栟茶的古老街巷,感到很親切和溫潤的同時,內心裏充滿了感激,感謝所有為留住這個小鎮的有識之士,否則,我們的文化帳冊裏這個時段成了「空白」。

返回市區的路上,我的腦際一直盤繞着歷史地理方面的問題,從長江口到連雲港以南的黃海岸線屬於淤泥海岸,在離海岸如此之近的地方存留着這座千年古鎮實屬難得。在人與自然磨合的千年歷史中,一位歷史人物是不能忽略的,那就是范仲淹。他在東台西溪鹽倉做監官時,看到多次海潮侵襲,百姓苦不堪言,就向江淮制置發運副使張綸提議修築江淮地段的捍海大堤。後來,范仲淹在《胡公神道碑》裏說:「天聖中,余掌泰州西溪之鹽局,目秋潮之患,浸淫於海陵、興化二邑間,五穀不能生,百姓餒而逋者三千餘戶。舊有大防,廢而不治。余乃白制置發運使張侯綸,張侯表余知興化縣,以復厥防。」范仲淹是管產鹽稅收、專賣的小官,修築海堤不是他的職責,但是,胸中能夠裝得下千山萬壑、波濤萬頃的他,對黎民百姓的疾苦有着先天的偏執,他容不得百姓受苦,他要「先天下之憂而憂」。

宋仁宗天聖三年,范仲淹調任興化縣令,和滕宗諒(字子京)一起修築南黃海岸邊捍海大堤。時值冬季,海邊風潮頻仍,天寒地凍,「役夫散走,旋濘而死者百餘人」,工程無奈擱置,「眾讙言堰不可復」。面對惡劣的自然條件,面對同僚的悖論,范仲淹沒有猶豫,毅然與上司胡令儀一道主張恢復海堰工程,即使在第二年因為母親去世回應天府盡孝,他的心裏依然放不下海堰工程,仍然寫信給張綸力陳恢復捍海堤之利。後來,朝廷任命張綸兼任泰州知府,負責完成海堰的修築,天聖五年,從黃海東南到今天如東耿莊一百八十華里海堤築成。由於范仲淹的「首倡之功甚偉」,當地的紳民稱這條新修築的大堤為「范公堤」。

中午吃飯的時候,第一道菜是竹蟶湯,這是栟茶居民接待客人時熱菜裏的「名角」,關於竹蟶湯在江海交匯之地的地位和烹飪技巧我早有耳聞,但是,今天到了它的原產地,我才知道這道名菜的美妙絕倫。飲食詮釋的是尋常的文化、百姓的生活。以竹蟶湯為例,如果沒有范公堤這條捍海大堤,那麼,百姓的生活裏注定就會缺失這道美味。

據聞,由於黃河的經常決口,今天的開封城下掩埋着以往各個不同時期的城市,今天的開封人與當年的先民已然沒有血脈聯繫了,生活習俗也有着很大的差別。相比之下,栟茶是幸運的,由於范公堤「束內水不致傷鹽,隔外潮不致傷稼」,范公堤築成後,原先逃荒出去的百姓重新回來了,栟茶的農事和鹽課越發興旺,栟茶的百姓從此有了安寧的生活,有了街巷、商舖、藥店、旅社;有了寺廟、宗祠、學校;有了竹蟶湯、蝦籽燒餅、素雞、小籠包……

初夏的范公堤林木森森、疊翠盈綠,堤頂的省道平滑蜿蜒,坐在車內穿行於這個海濱「氧吧」,我不勝感慨,《岳陽樓記》是范仲淹和同年進士滕子京共同演繹的一篇文學傑作的話,那麼,范公堤則是融入了文人剛毅精神的不朽存在,是他們多人在江淮百姓心中矗立的一座巍巍豐碑,綿延千年,流芳百世。